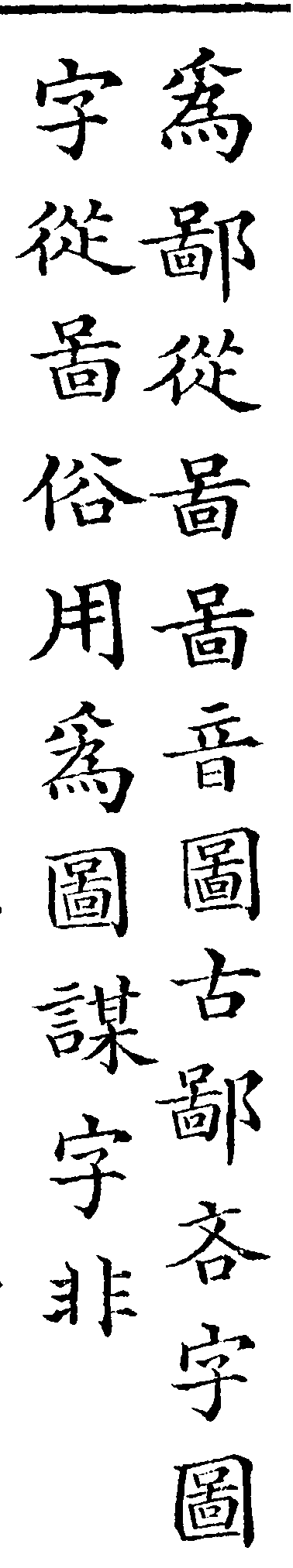

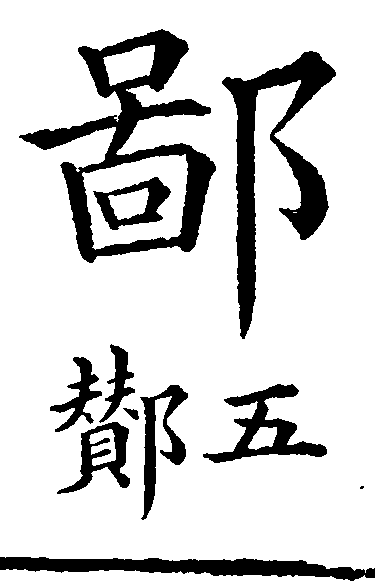

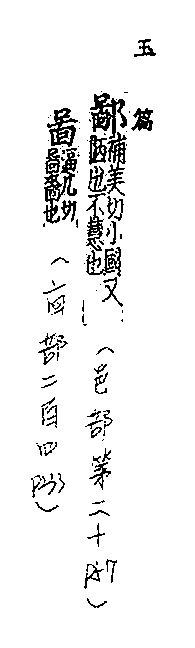

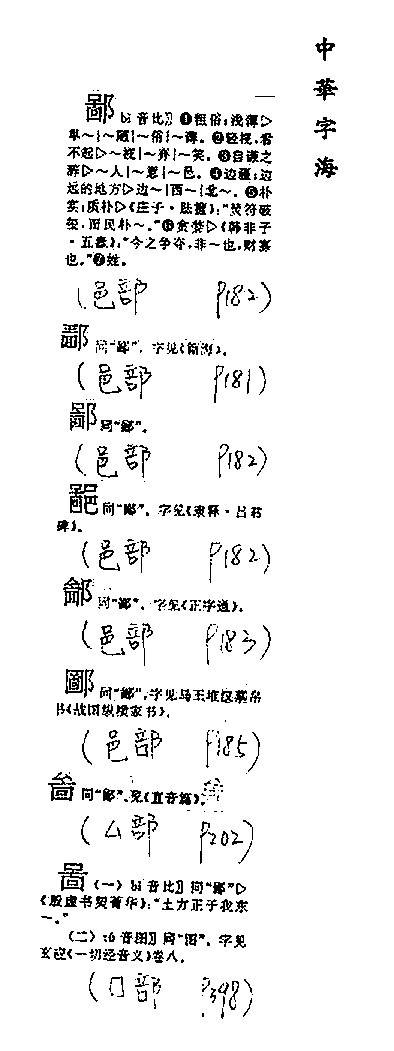

(一)ㄅㄧˇ 1. 古代地方區域名稱。五百家為「鄙」。清.段玉裁《說文解字.邑部.鄙字》注:「五百家也。」《周禮.地官.遂人》:「五家為鄰,五鄰為里,四里為酇,五酇為鄙。」 2. 邊遠地區。《左傳.隱公元年》:「既而大叔命西鄙、北鄙貳於己。」晉.杜預.注:「鄙,鄭邊邑。」唐.韓愈〈爭臣論〉:「行古人之道,居於晉之鄙。」 3. 郊外。《國語.齊語》:「參其國而伍其鄙。」三國吳.韋昭.注:「國,郊以內也。……鄙,郊以外。」 4. 輕視、瞧不起。《左傳.宣公十四年》:「過我而不假道,鄙我也。」《新唐書.卷一○九.列傳.楊再思》:「再思欣然,翦縠綴巾上,反披紫袍,為高麗舞,舉動合節,滿坐鄙笑。」 5. 粗俗、低賤。《左傳.莊公十年》:「肉食者鄙,未能遠謀。」三國蜀.諸葛亮〈出師表〉:「先帝不以臣卑鄙,猥自枉屈,三顧臣於草廬之中,諮臣以當世之事。」北齊.顏之推《顏氏家訓.雜藝》:「北朝喪亂之餘,書跡鄙陋,加以專輒造字,猥拙甚於江南。」 6. 鄙吝。《韓非子.五蠹》:「今之爭奪,非鄙也,財寡也。」《淮南子.本經》:「財足,而人贍矣,貪鄙忿爭不得生焉。」 7. 自謙之詞。漢.劉向《古列女傳.卷六.趙津女娟》:「君欲殺之,妾願以鄙軀易父之死。」《後漢書.卷二四.馬援列傳》:「凡人為貴,當使可賤,如卿等欲不可復賤,居高堅自持,勉思鄙言。」 (二)ㄅㄧˋ,ㄅㄧˇ之又音。 |

字》。

字》。