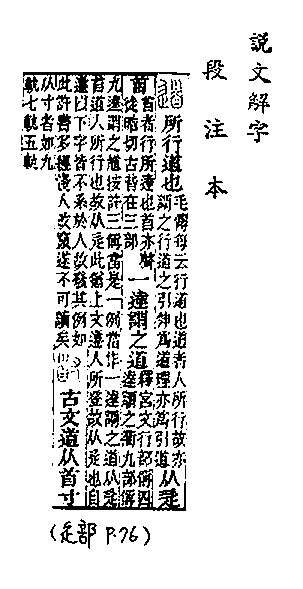

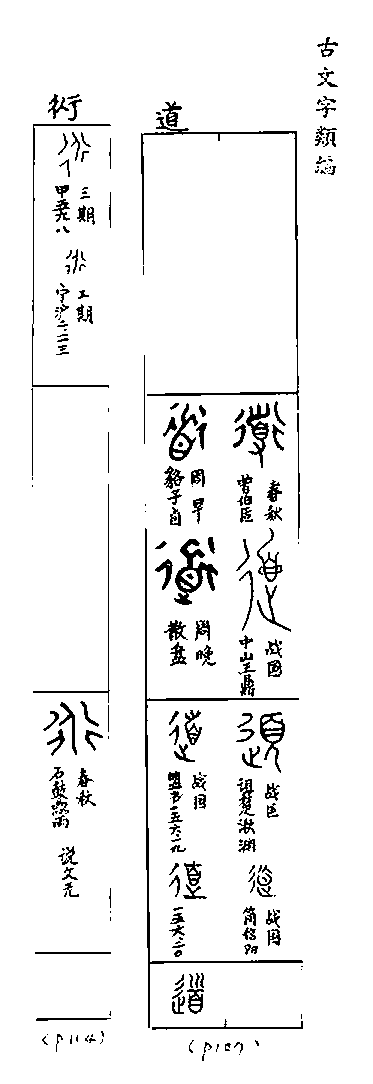

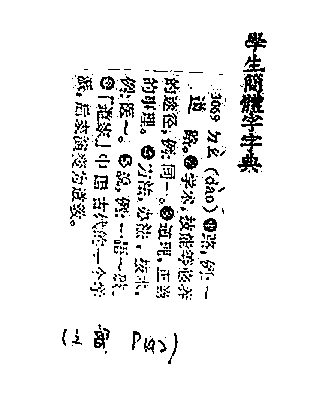

1. 路途、途徑。如:「鐵道」、「河道」。《說文解字.辵部》:「道,所行道也。……一達謂之道。」《論語.泰伯》:「士不可以不弘毅,任重而道遠。」北魏.酈道元《水經注.沔水注》:「杳然百尋,西北二面,連峰拉崖,莫究其極,從南為盤道,登陟二里有餘。」

2. 路程、行程。《孫子.軍爭》:「日夜不處,倍道兼行。」《三國志.卷五四.吳書.周瑜魯肅呂蒙傳.魯肅》:「到夏口,聞曹公已向荊州,晨夜兼道。」

3. 取道、經過。《新唐書.卷二二五.逆臣列傳下.黃巢》:「檄關戍曰:『吾道淮南,逐高駢如鼠走穴,爾無拒我!』」宋.文天祥〈指南錄後序〉:「道海安、如皋,凡三百里。」

4. 引導、指引。通「導」。《論語.為政》:「道之以德,齊之以禮,有恥且格。」明.馬中錫〈中山狼傳〉:「趙簡子大獵於中山,虞人道前,鷹犬羅後。」

5. 由、從。《管子.禁藏》:「故凡治亂之情,皆道上始。」《史記.卷八.高祖本紀》:「太尉周勃道太原入,定代地。」

6. 方法、道理。如:「頭頭是道」、「以其人之道,還治其人之身」。《禮記.中庸》:「果能此道矣!雖愚必明,雖柔必強。」《呂氏春秋.開春論.愛類》:「利民豈一道哉?當其時而已矣!」

7. 技藝、技巧。《論語.子張》:「雖小道,必有可觀者焉。致遠恐泥,是以君子不為也。」《續孽海花》第三四回:「他的替工趙大,伺候牲口的門道兒也狠精。」

8. 宇宙萬物之本源、本體。《易經.繫辭上》:「一陰一陽之謂道。」《老子》第二五章:「有物混成,先天地生……可以為天下母,吾不知其名,字之曰道。」

9. 真理、規律。《論語.里仁》:「子曰:『朝聞道,夕死可矣!』」《禮記.中庸》:「道也者,不可須臾離也。」

10. 仁義德行。《孝經.開宗明義章》:「立身行道,揚名於後世以顯父母,孝之終也。」《論語.衛靈公》:「君子謀道不謀食,耕也餒在其中矣。」

11. 思想、學說。如:「老莊之道」。《論語.里仁》:「子曰:『參乎!吾道一以貫之。』」唐.劉禹錫〈學阮公體〉詩三首之一:「少年負志氣,信道不從時。」

12. 舊指國君賢明、政治清明。《左傳.成公十二年》:「天下有道,則公侯能為民干城,而制其腹心,亂則反之。」《論語.泰伯》:「子曰:『天下有道則見,無道則隱。』」

13. 幫派、教派。如:「黑道」、「白道」、「一貫道」。

14. 指道家,中國古代思想流派之一。先秦時期之思想派別,以老子、莊子為代表人物,主張順應自然,無為而治。後亦指崇尚黃帝、老莊之說者。如:「儒、道、法、墨」。

15. 指道教,中國主要宗教之一。崇奉元始天尊及太上老君為教祖之宗教。相傳創於東漢張陵,陵著有《道書》二十篇,自號天師,故亦稱為「天師道」。以符咒為人治病,講煉丹長生之術,入教者須繳納五斗米,時人稱為「五斗米道」。始盛行於蜀郡,後經弟子廣佈,信徒漸增,遂正式成為道教,流傳於全國。

16. 道士。如:「老道」、「一僧一道」。《初刻拍案驚奇》卷三一:「貧道是玄武殿裡道士何正寅,昨夜夢見玄帝」《紅樓夢》第七○回:「賈璉自在梨香院伴宿七日夜,天天僧道不斷做佛事。」

17. 宗教之教義、或學術之義理。如:「學道」、「布道」。南朝陳.文帝〈大通方廣懺文〉:「聞名者離塵,受持者得道。」唐.韓愈〈師說〉:「師者,所以傳道、授業、解惑也。」

18. 說、講述。如:「常言道」、「一語道破」、「能言善道」、「說長道短」。《論語.季氏》:「樂節禮樂,樂道人之善,樂多賢友。」晉.陶淵明〈桃花源記〉:「停數日,辭去。此中人語云:『不足為外人道也。』」

19. 以為、認為、料想。如:「我道是誰呢?原來是你來了!」唐.杜甫〈承聞河北諸道節度入朝歡喜口號絕句〉一二首之四:「不道諸公無表來,茫然庶事遣人猜。」《紅樓夢》第一一六回:「眾人都見他忽笑忽悲,也不解是何意,只道是他的舊病。」

20. 用言語表示心意、情意。如:「道賀」、「道歉」。《老殘遊記》第四回:「老殘拿茶壼,替他倒了碗茶。那人連忙立起,請了個安,道謝。」《紅樓夢》第四五回:「鳳姐兒等忙站起來笑道:『大娘坐。』又都給他道喜。」

21. 名詞後綴。如:「味道」、「勁道」、「地道」。

22. 古代行政區域名稱:

(1) 唐太宗貞觀時代分天下為十道,後增為十五道,相當於今之省。

(2) 清代和民初在省下設道。

23. 量詞:

(1) 計算條狀物之單位。如:「三道黃線」、「一道閃電」。《三國演義》第三三回:「正看間,忽見一道金光,從地而起。」《紅樓夢》第五回:「因二人攜手出去遊頑之時,忽至一個所在,但見荊榛遍地,狼虎同群,迎面一道黑溪阻路,並無橋樑可通。」

(2) 計算有出入口設施之單位。如:「兩道門」、「多道關卡」。《紅樓夢》第二六回:「又進一道碧紗櫥,只見小小一張填漆床上,懸著大紅銷金撒花帳子。」《紅樓夢》第六二回:「寶玉忙說:『這一道門何必關?又沒多的人走。』」

(3) 計算題目、命令等之單位。相當於「則」、「條」。如:「十道題目」、「下一道命令」。《新唐書.卷四四.選舉志上》:「凡秀才,試方略策五道。」《紅樓夢》第二三回:「想畢,遂命太監夏忠到榮國府來下一道諭,命寶釵等只管在園中居住,不可禁約封錮,命寶玉仍隨進去讀書。」

(4) 計算工作次數之單位。如:「省一道手續」、「上了兩道油漆」。《太平天國歌謠傳說集.歎苦歌》:「租種二畝田,要交十道捐。」

(5) 計算菜餚之單位。如:「總共有十二道菜。」《紅樓夢》第五三回:「每一道菜至,傳至儀門,賈荇、賈芷等便接了,按次傳至階上賈敬手中。」《鏡花緣》第七八回:「丫環送了酒,上了幾道菜。」

24. 姓。如春秋時楚國有道朔。

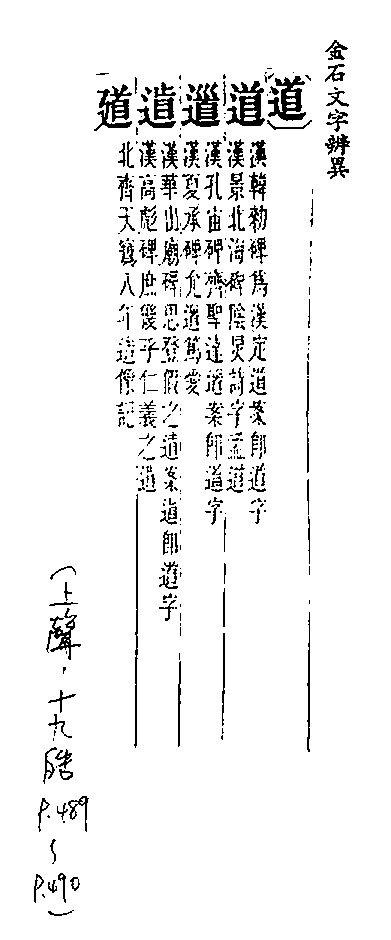

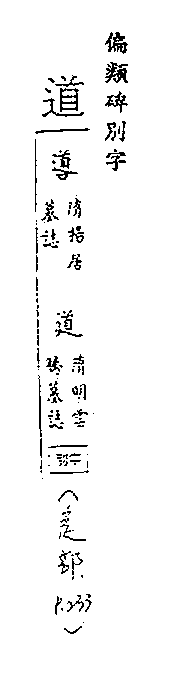

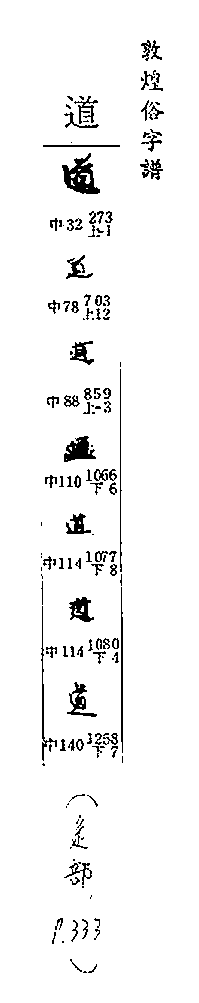

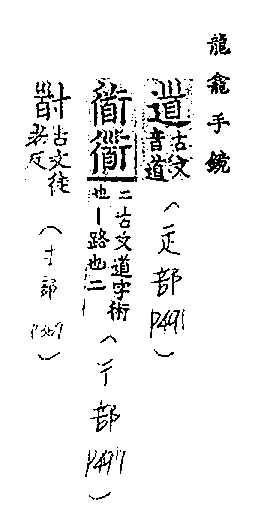

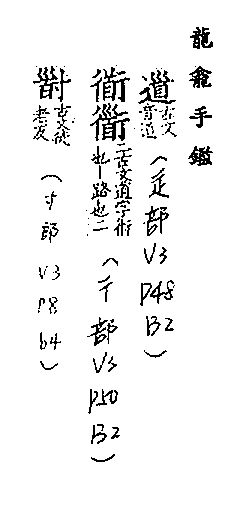

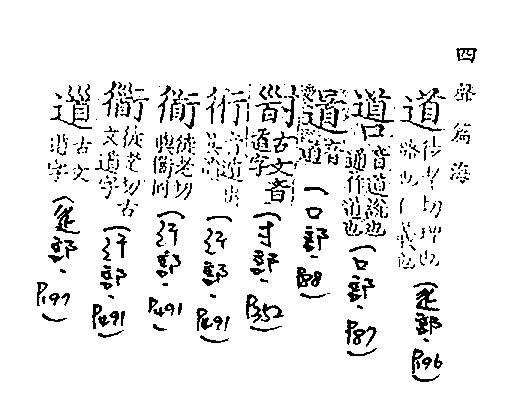

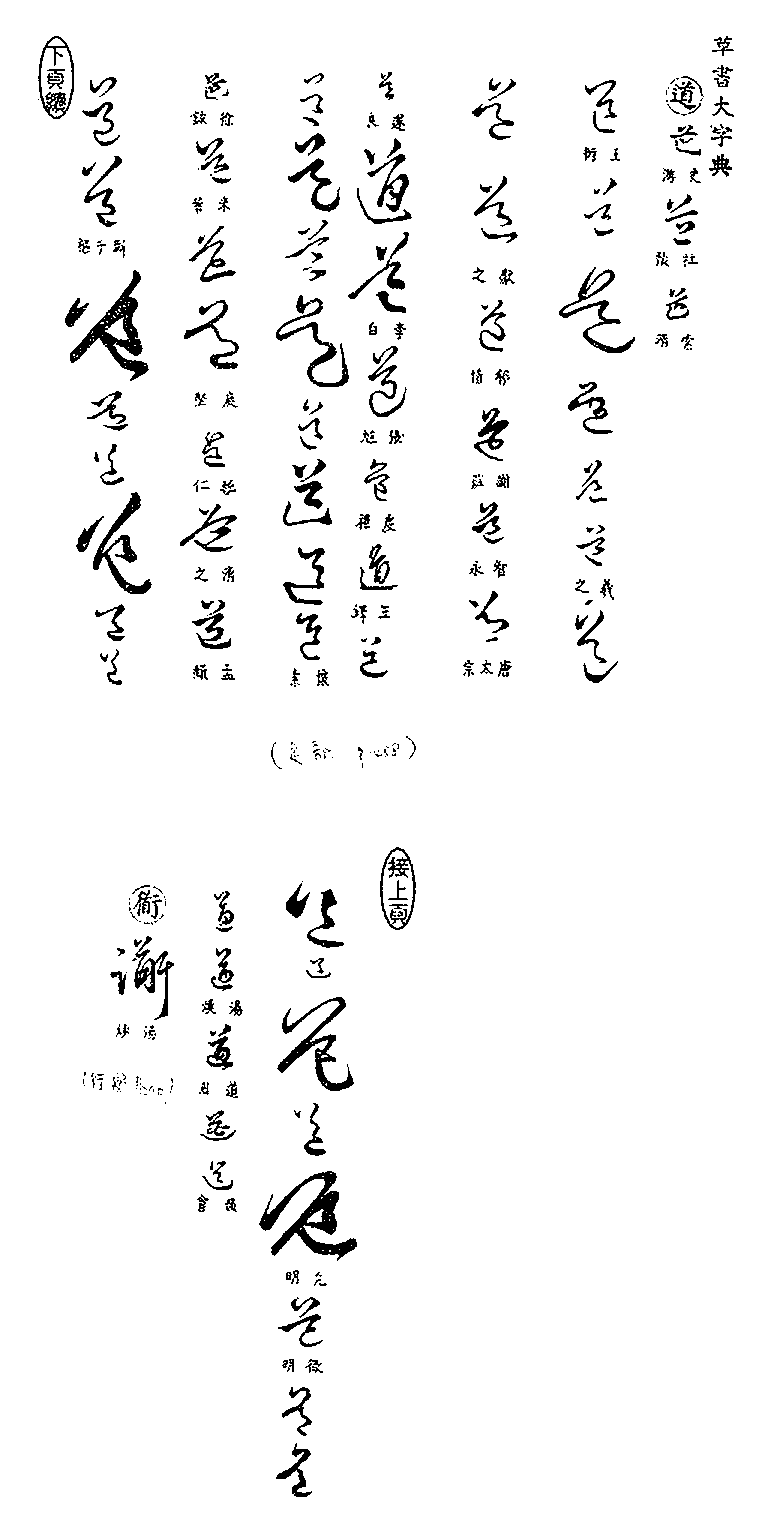

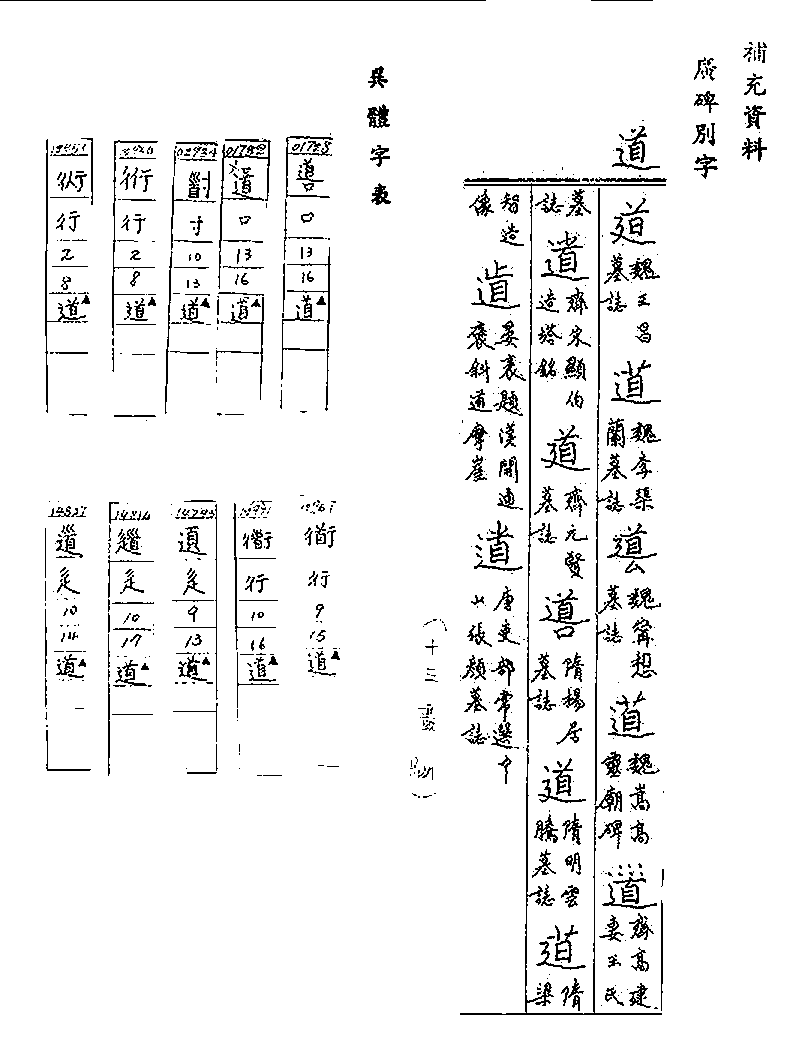

蘭墓誌〉。

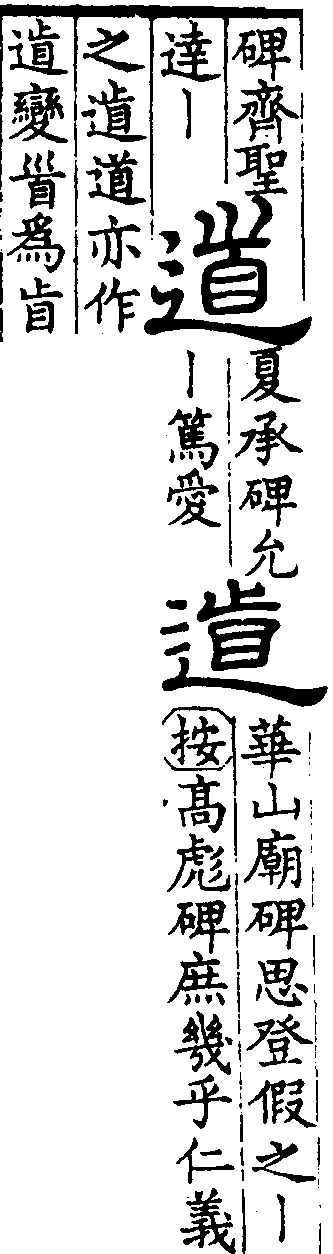

蘭墓誌〉。 字》引〈華山廟碑〉。

字》引〈華山廟碑〉。 部》。

部》。 字》引〈孔宙碑〉。

字》引〈孔宙碑〉。