|

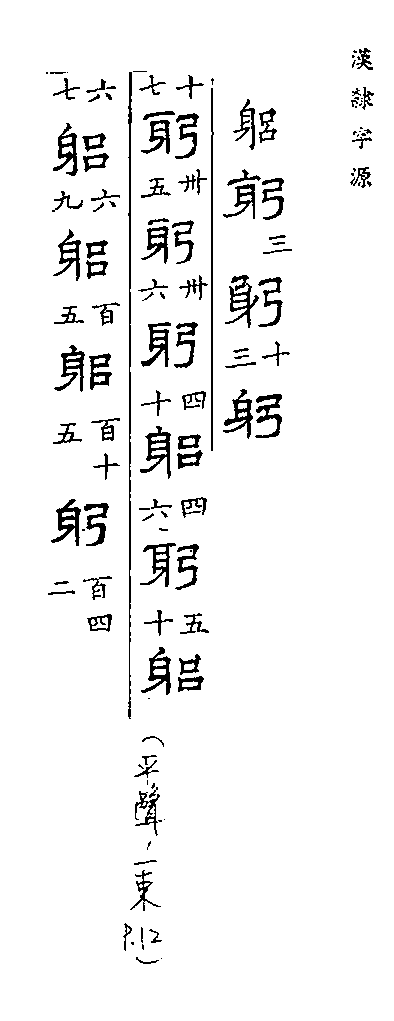

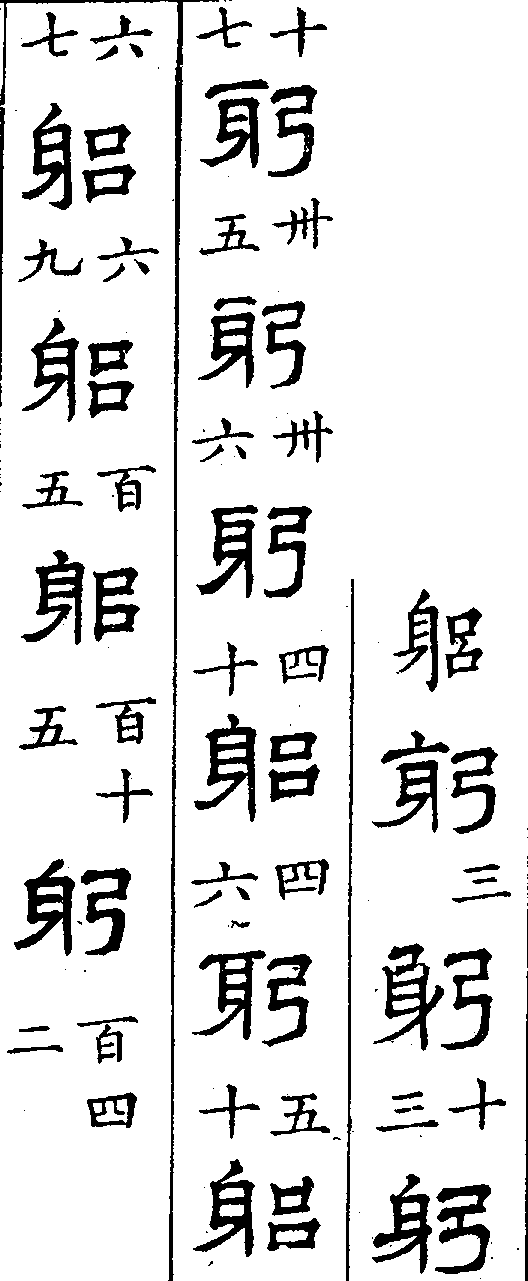

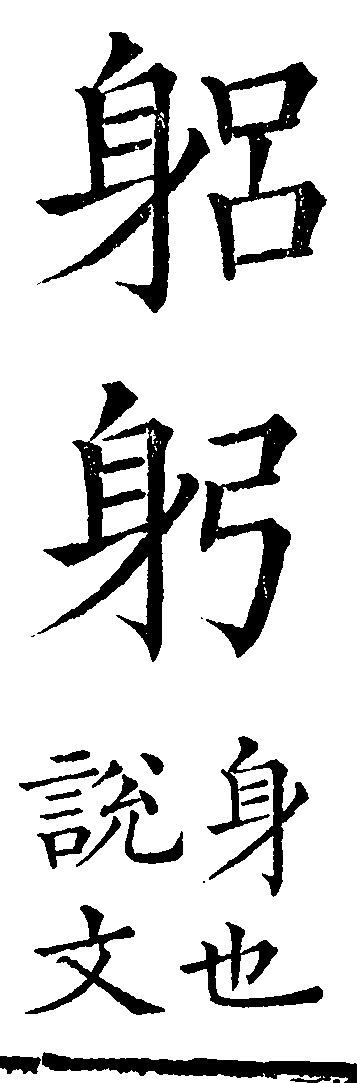

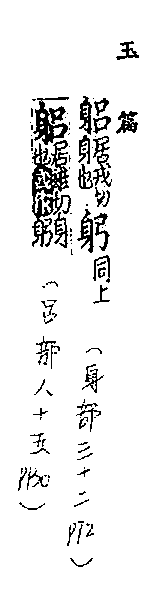

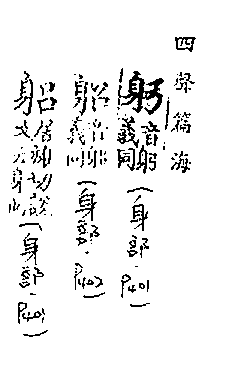

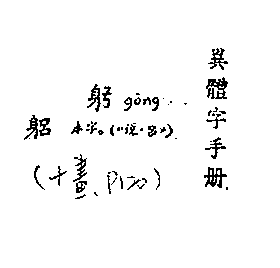

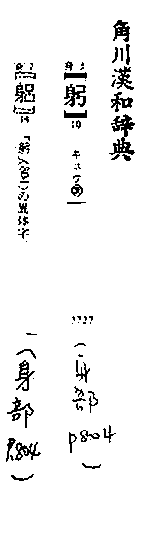

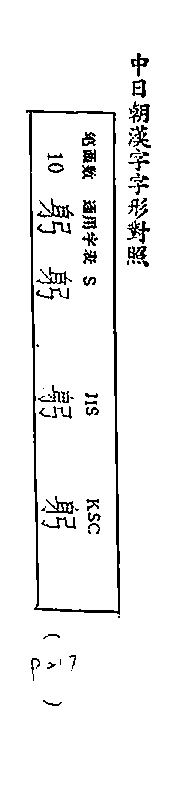

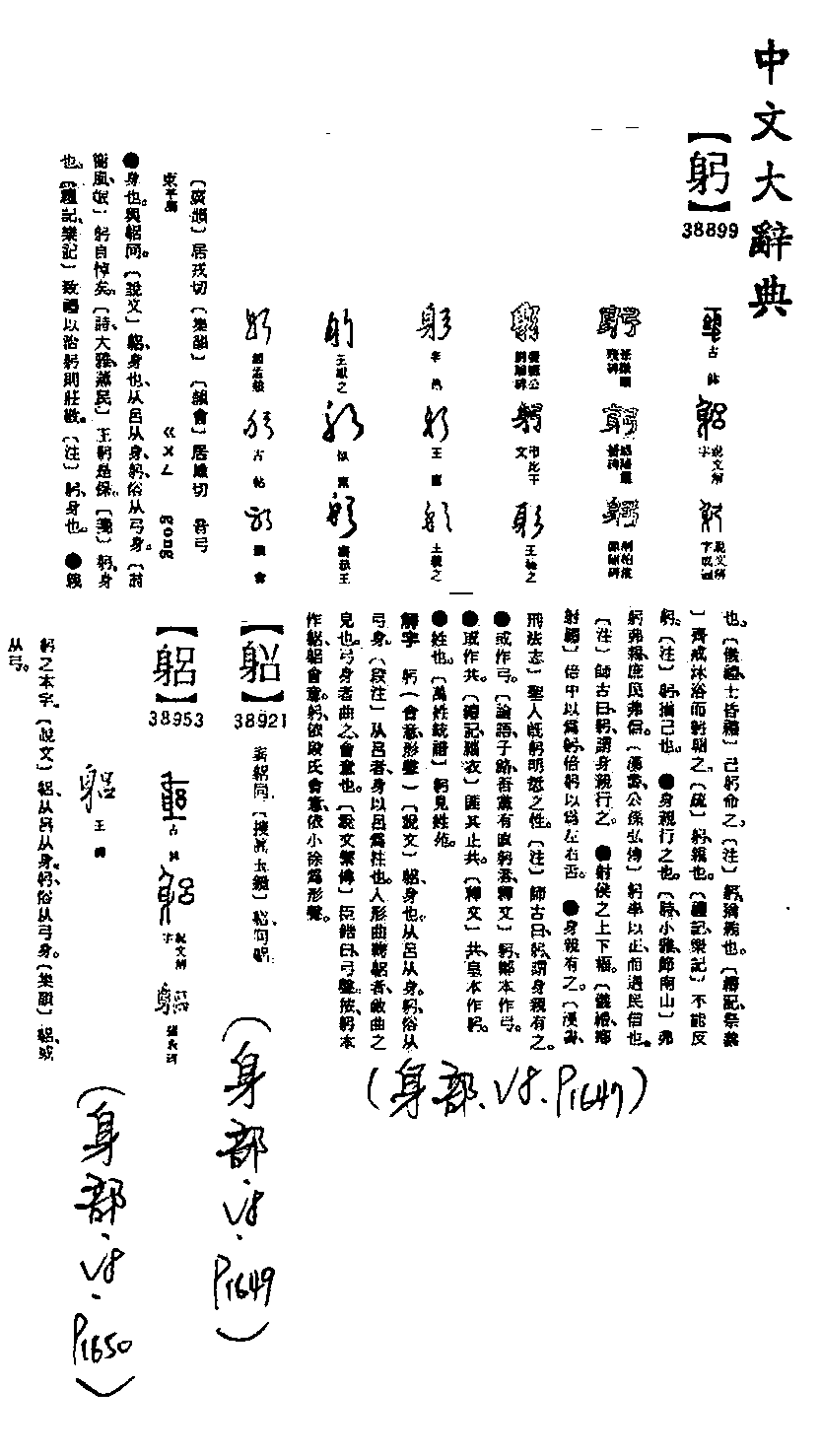

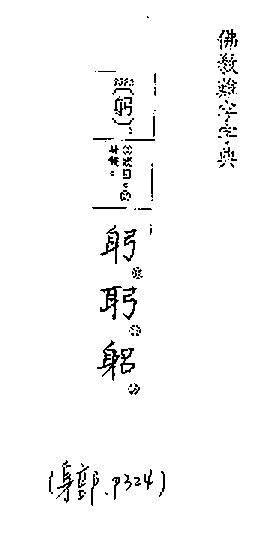

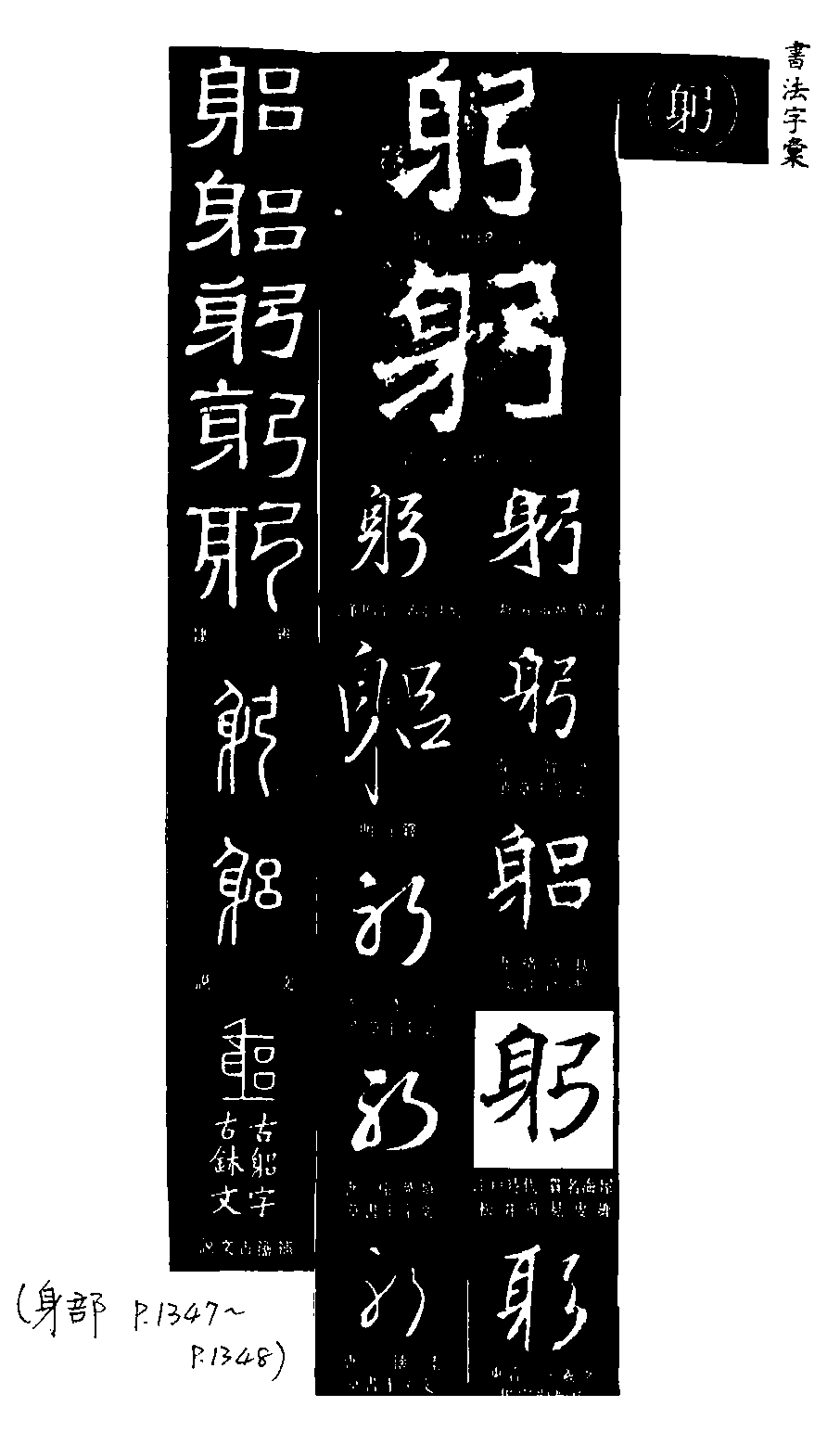

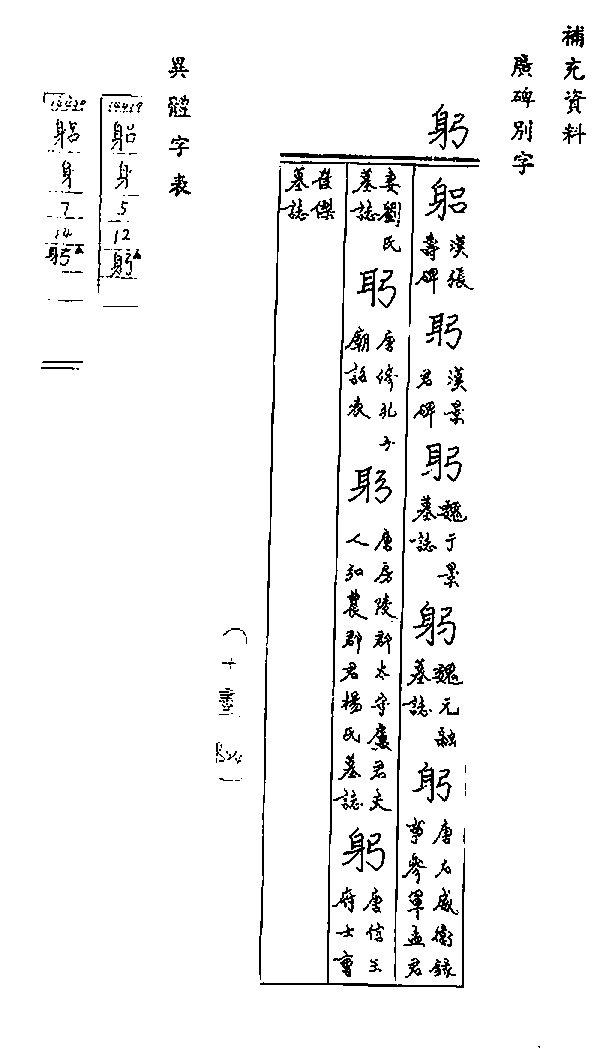

| 字號 | A04057 | 正字 | 【躬】 | 身 - 03 - 10 |

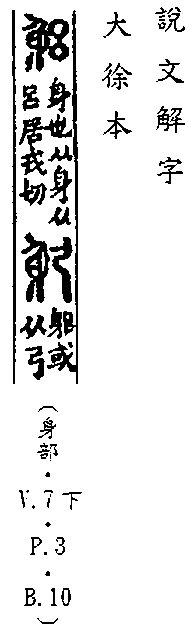

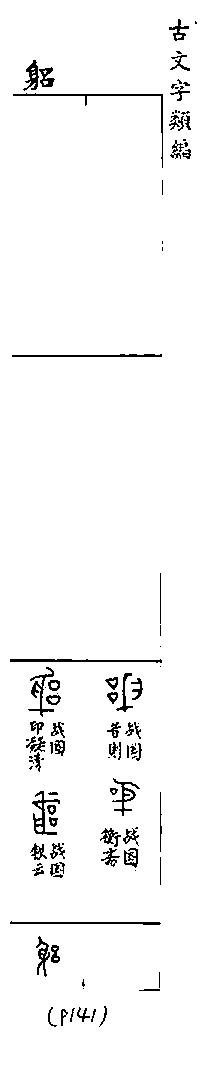

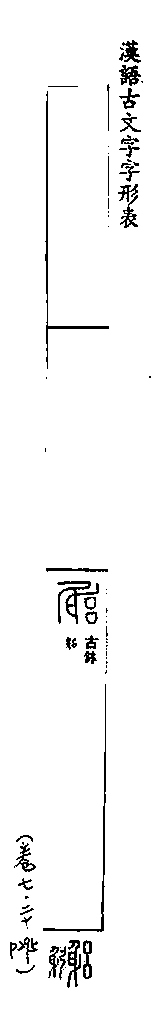

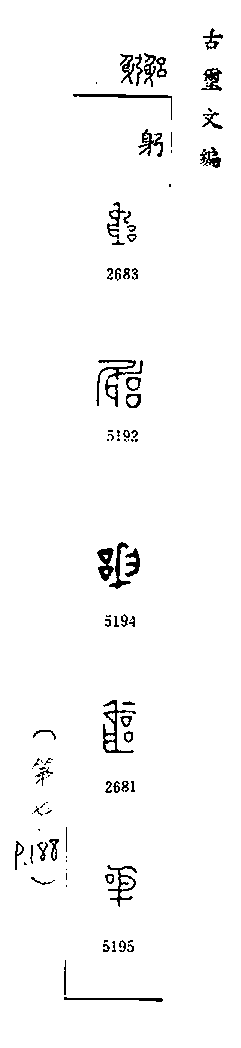

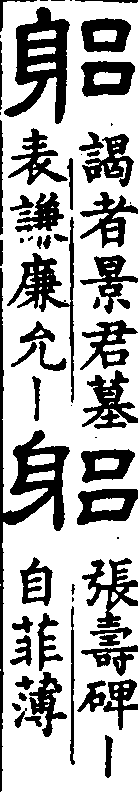

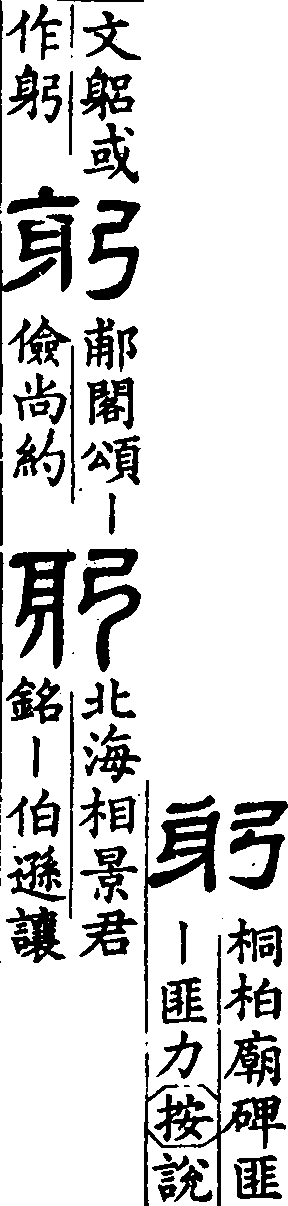

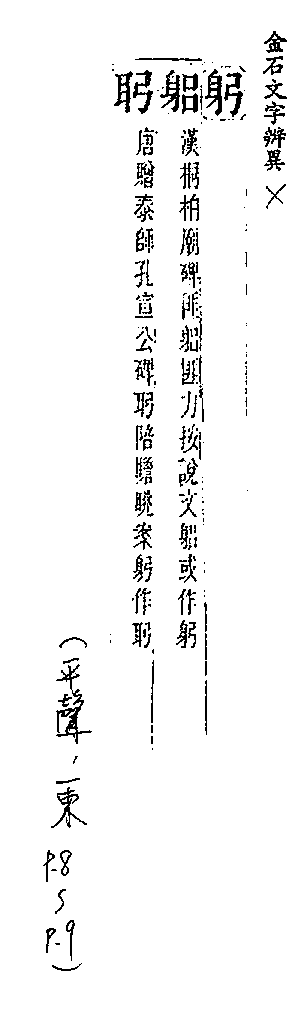

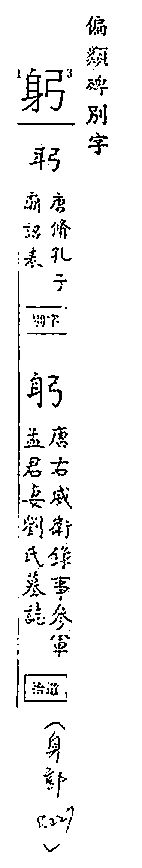

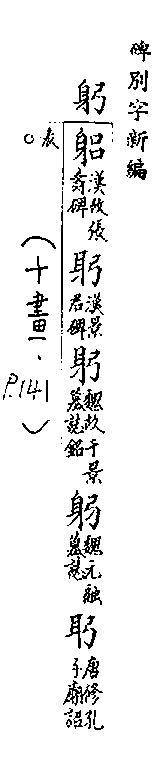

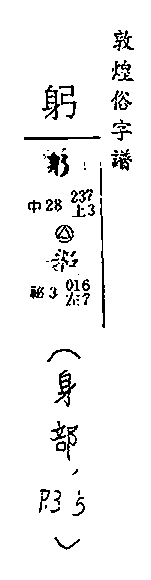

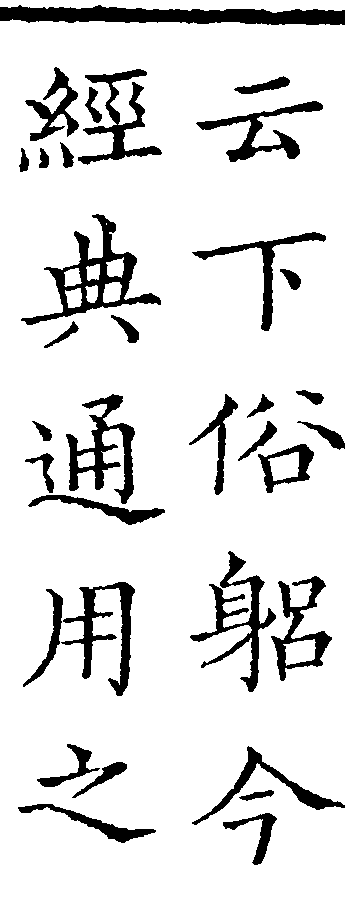

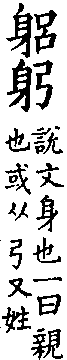

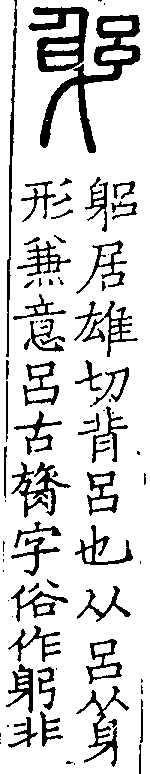

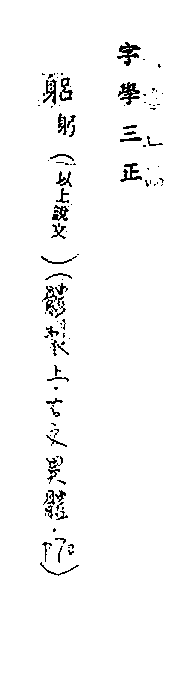

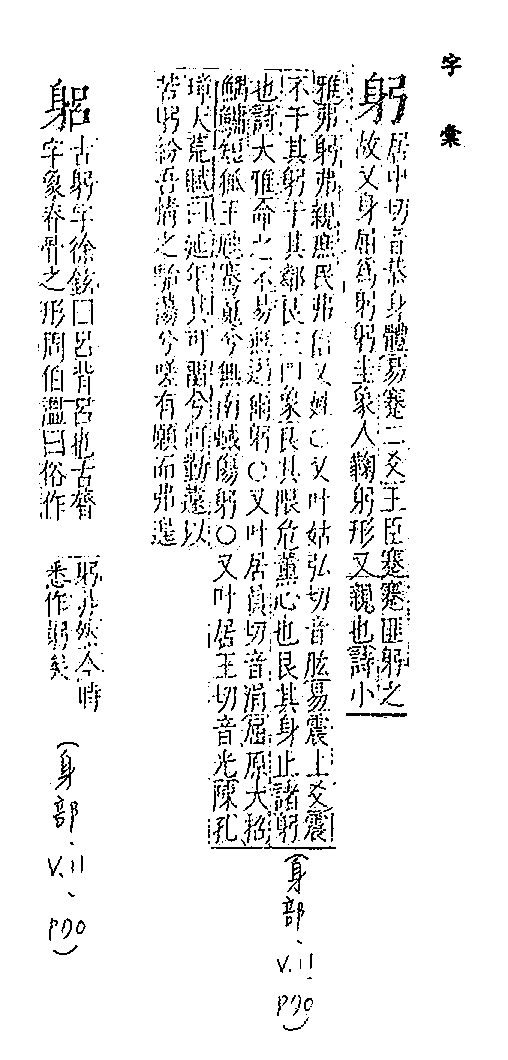

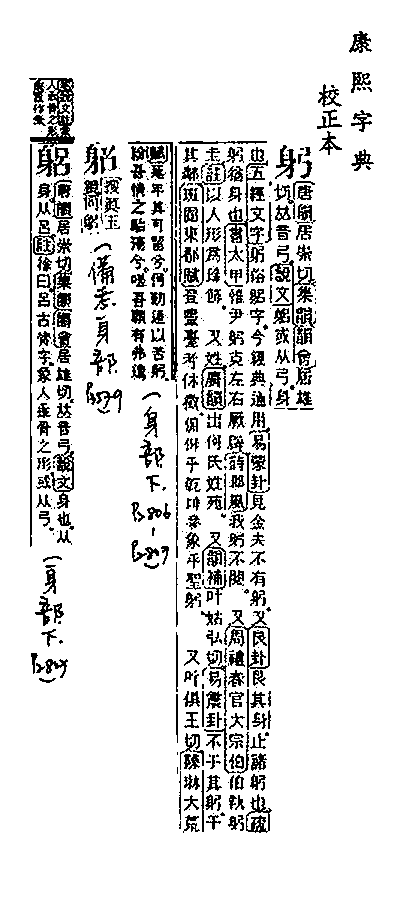

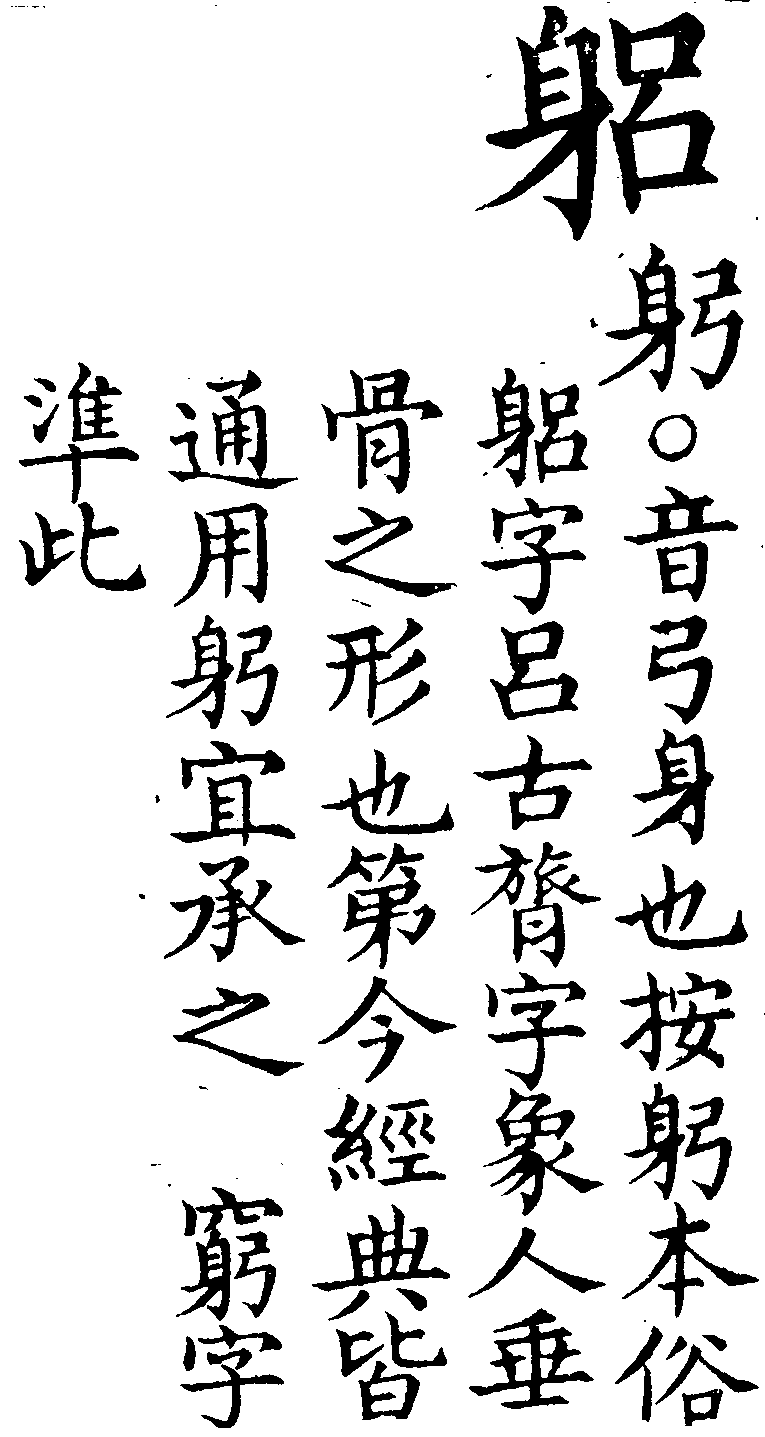

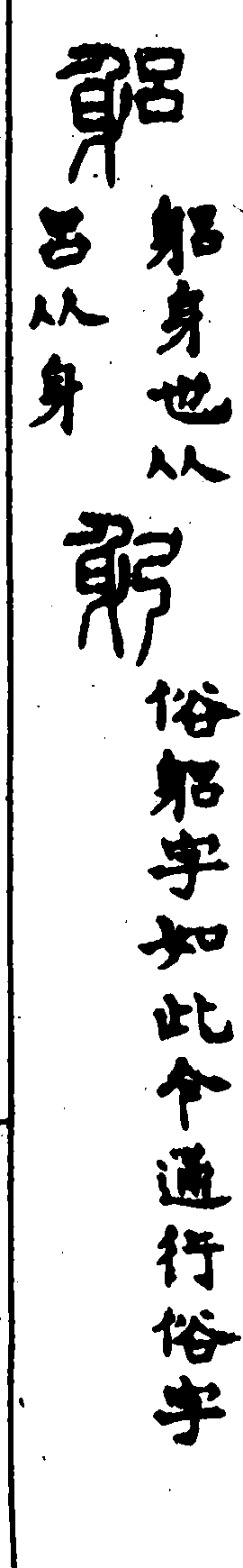

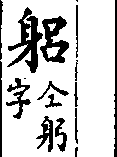

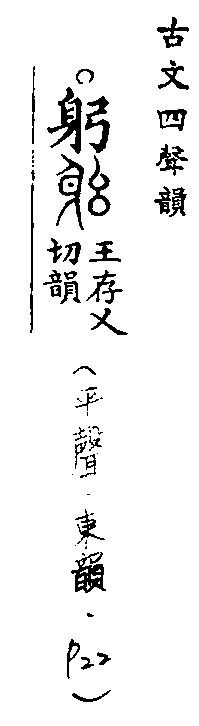

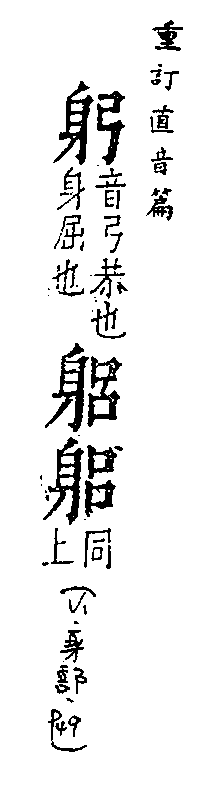

| 說文釋形 | 「躬」《說文》作「躳」。 大徐本: 段注本: | |||

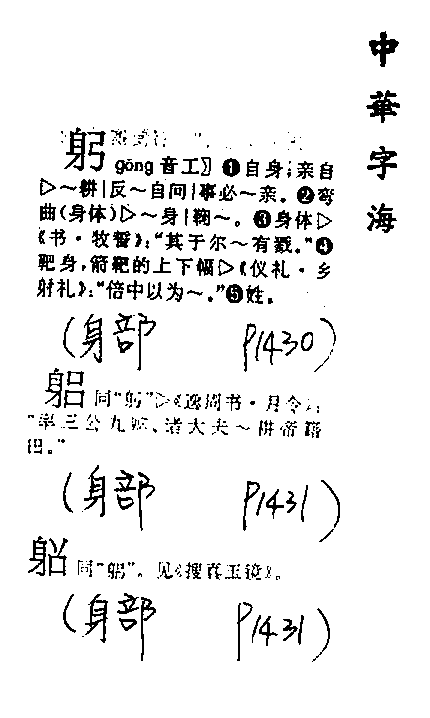

| 注音 | ㄍㄨㄥ | |||

| 漢語拼音 | gōng | |||

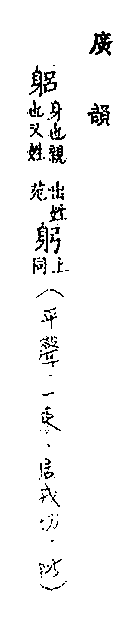

| 釋義 | 1. 身體。如:「鞠躬」、「政躬康泰」。《說文解字.身部》:「躬,身也。」《詩經.大雅.生民》:「纘戎祖考,王躬是保。」 2. 親身、親自。如:「事必躬親」。晉.杜預〈春秋左氏傳序〉:「身為國史,躬覽載籍。」唐.王勃〈滕王閣序〉:「童子何知,躬逢勝餞。」 3. 彎曲。如:「躬身為禮」。《大宋宣和遺事.亨集》:「言未絕,見一人出離班部,倒笏躬身,口稱:『萬歲,萬歲。』」《西遊記》第二六回:「大仙躬身謝菩薩道:『小可的勾當,怎敢勞菩薩下降?』」 | |||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

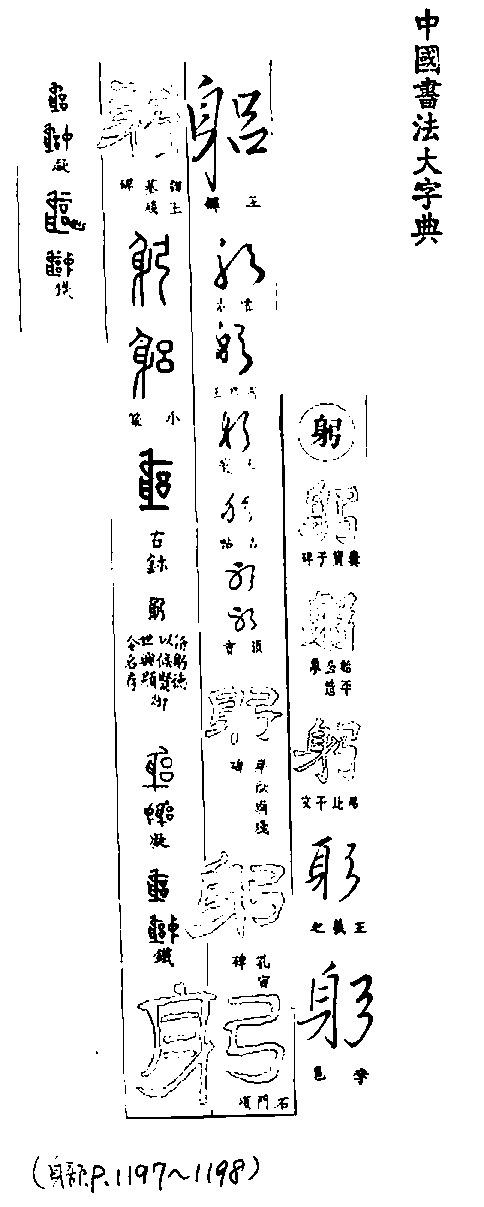

字》。

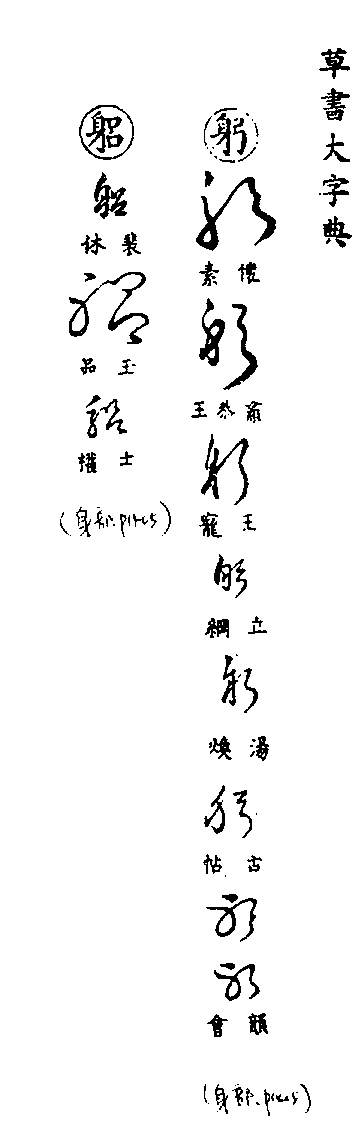

字》。