|

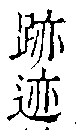

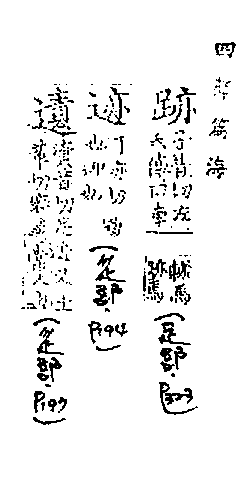

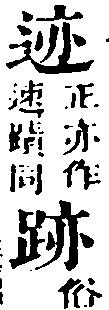

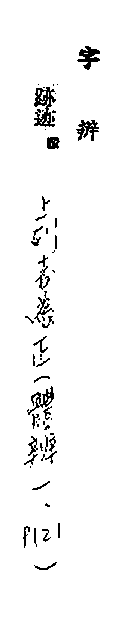

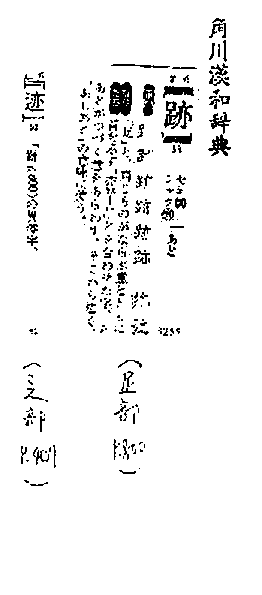

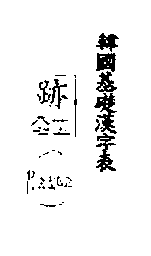

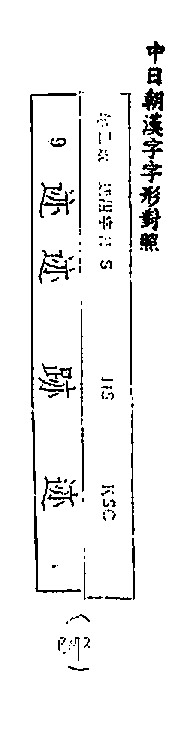

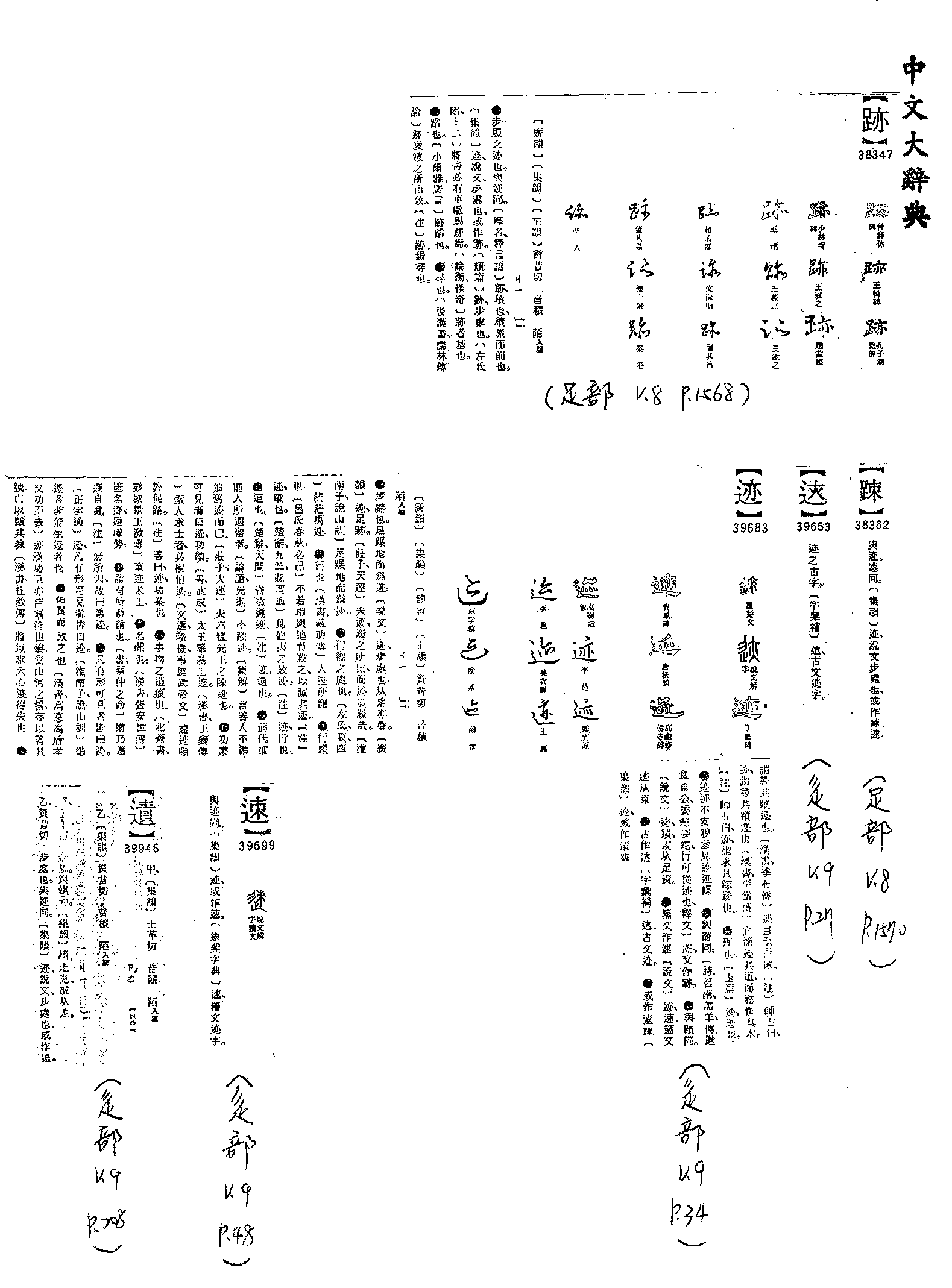

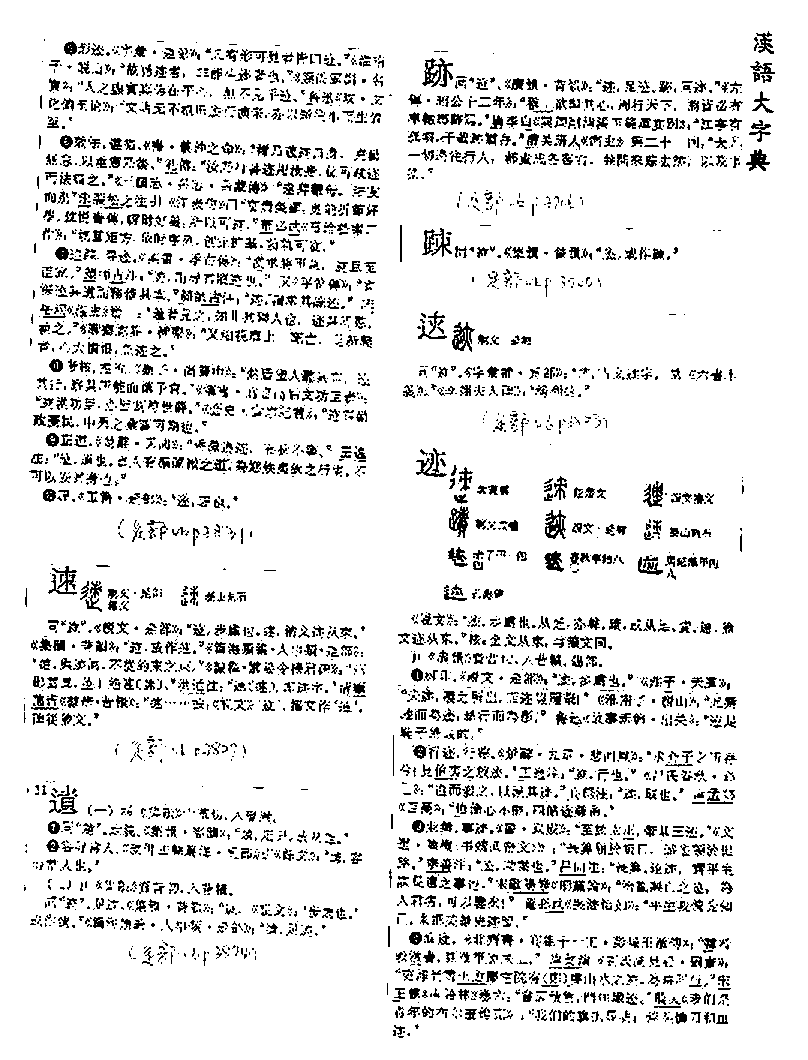

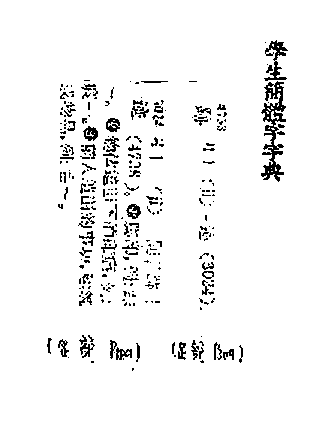

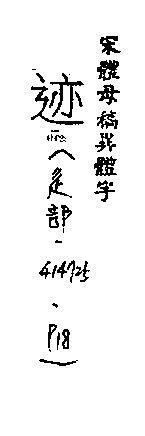

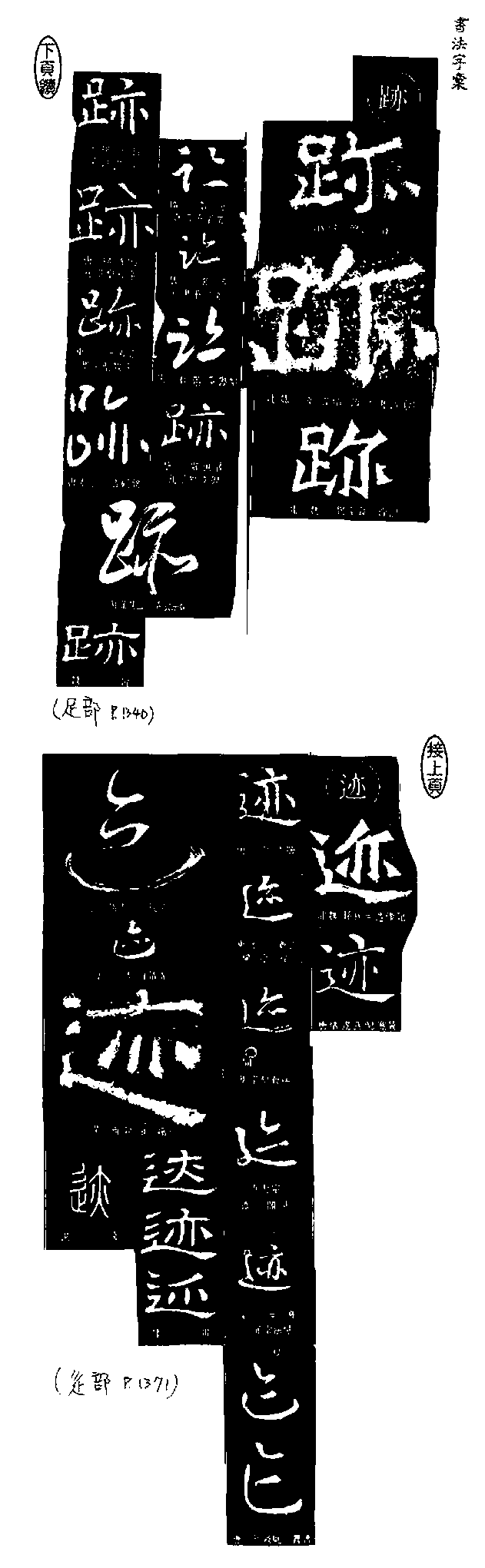

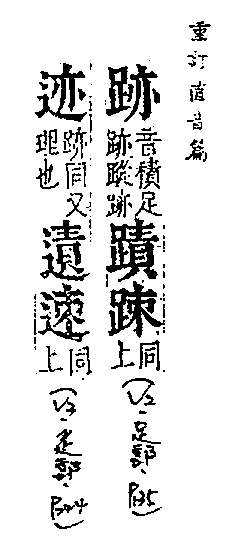

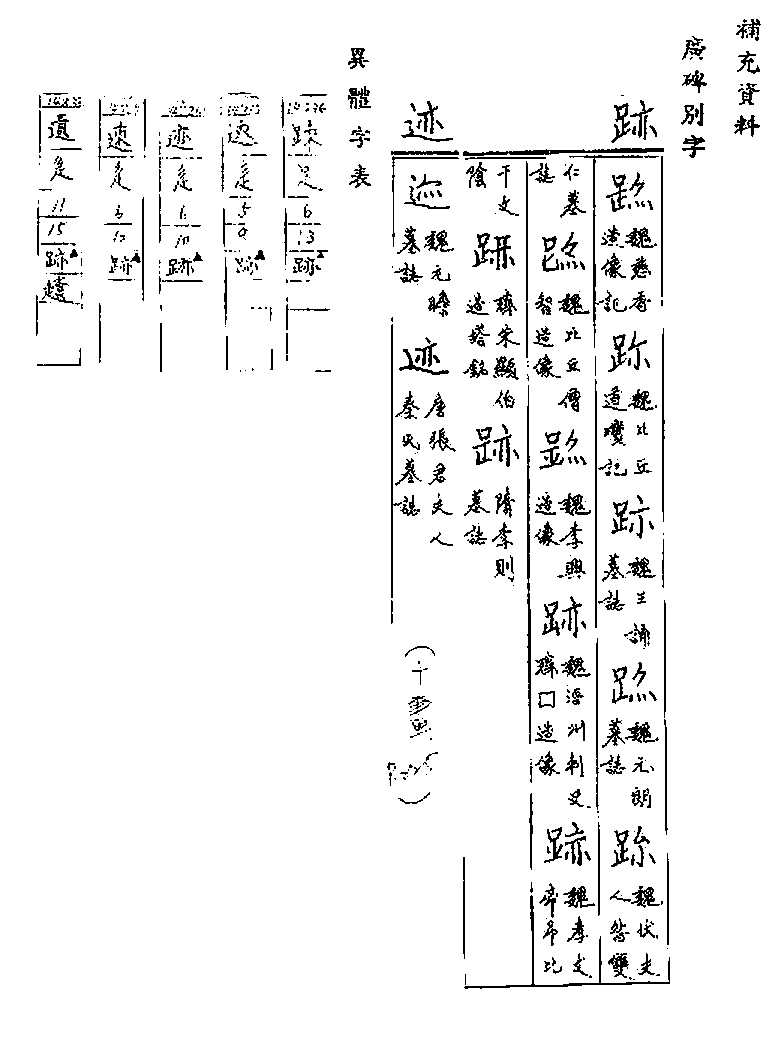

| 字號 | A04012 | 正字 | 【跡】 | 足 - 06 - 13 |

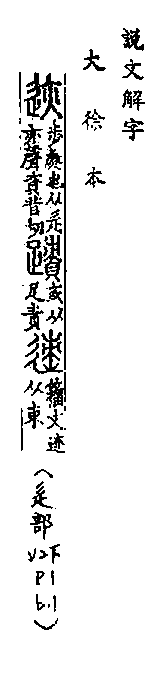

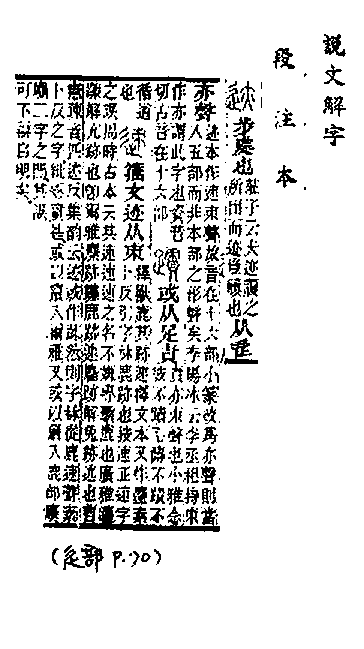

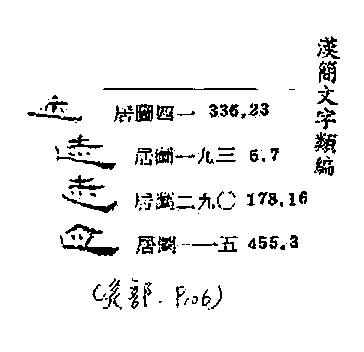

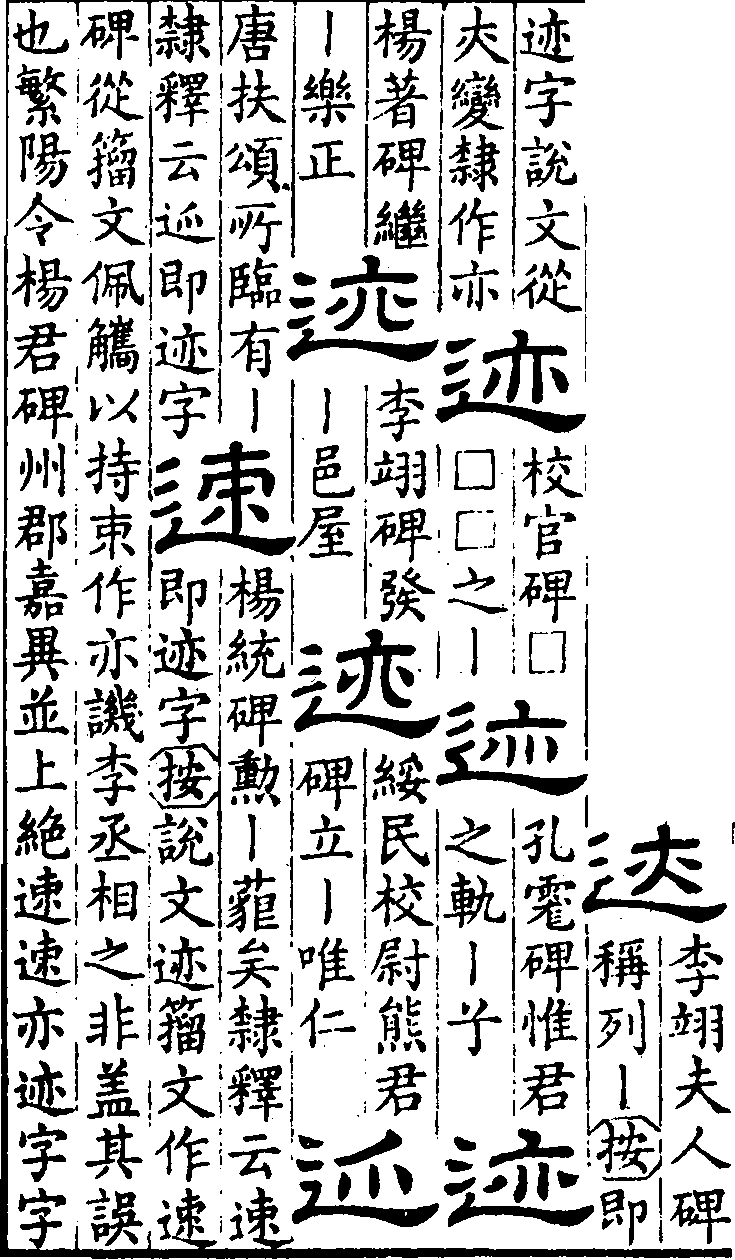

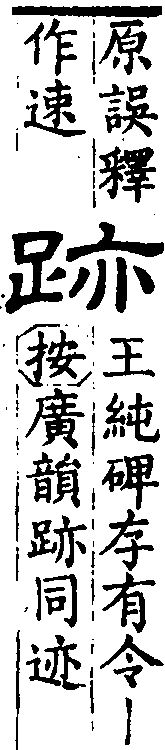

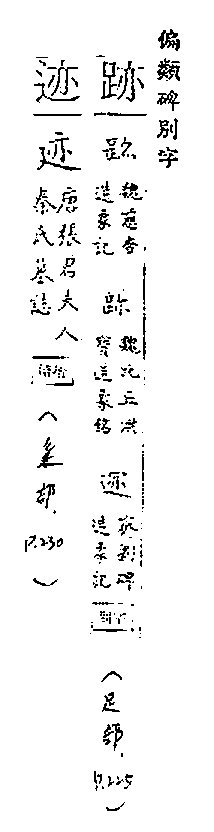

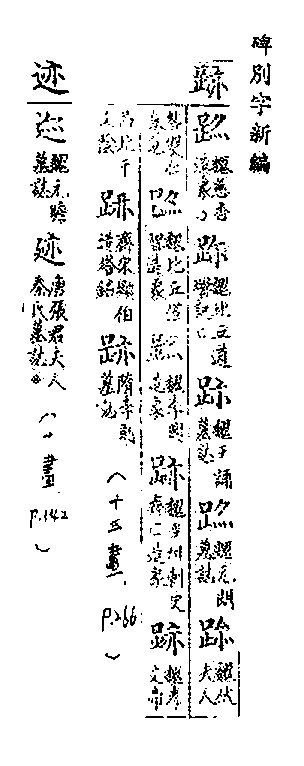

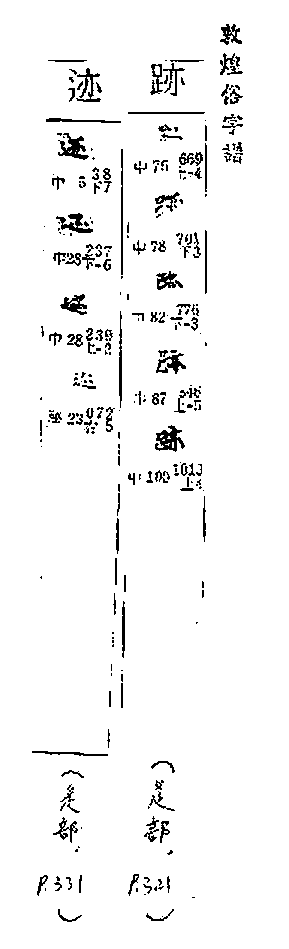

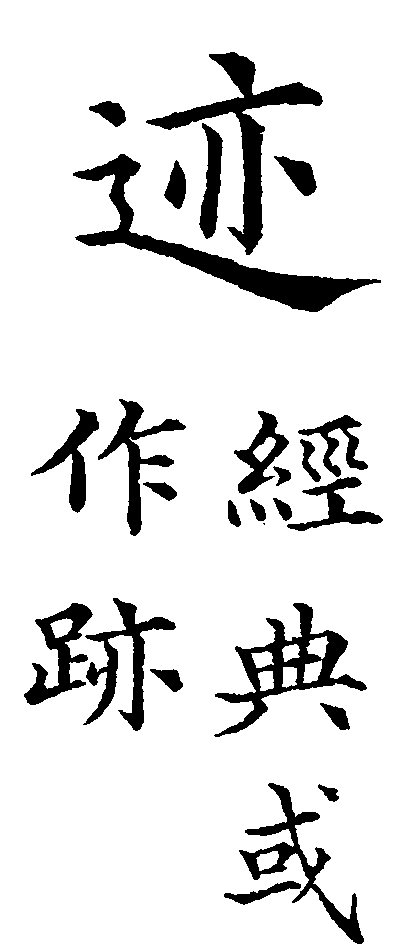

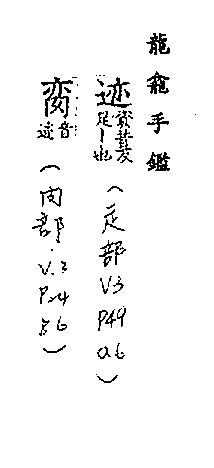

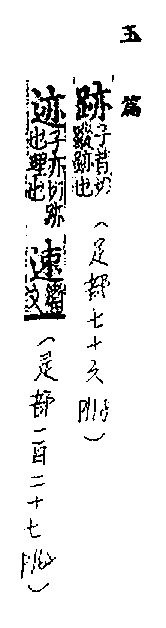

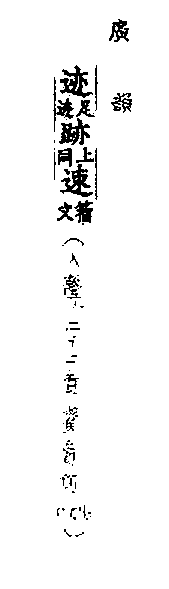

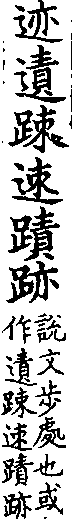

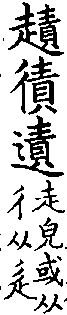

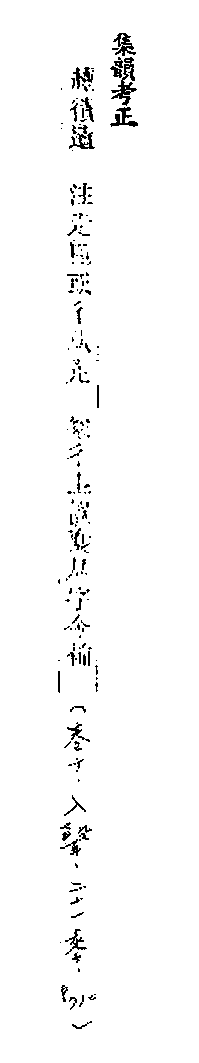

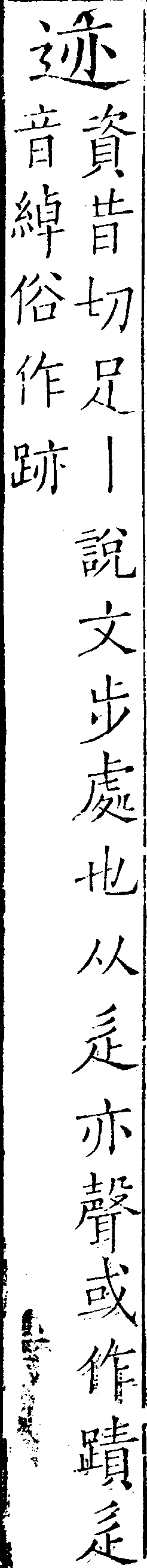

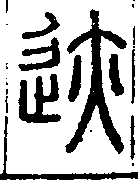

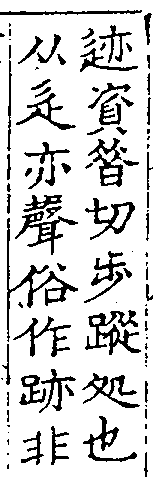

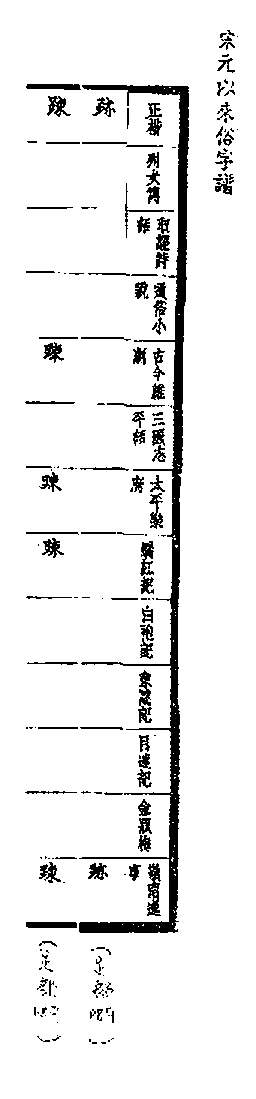

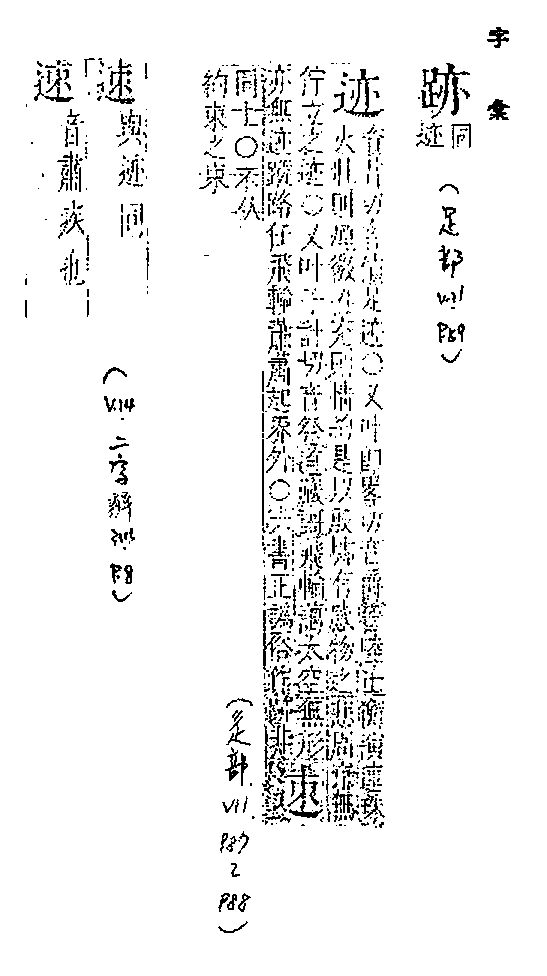

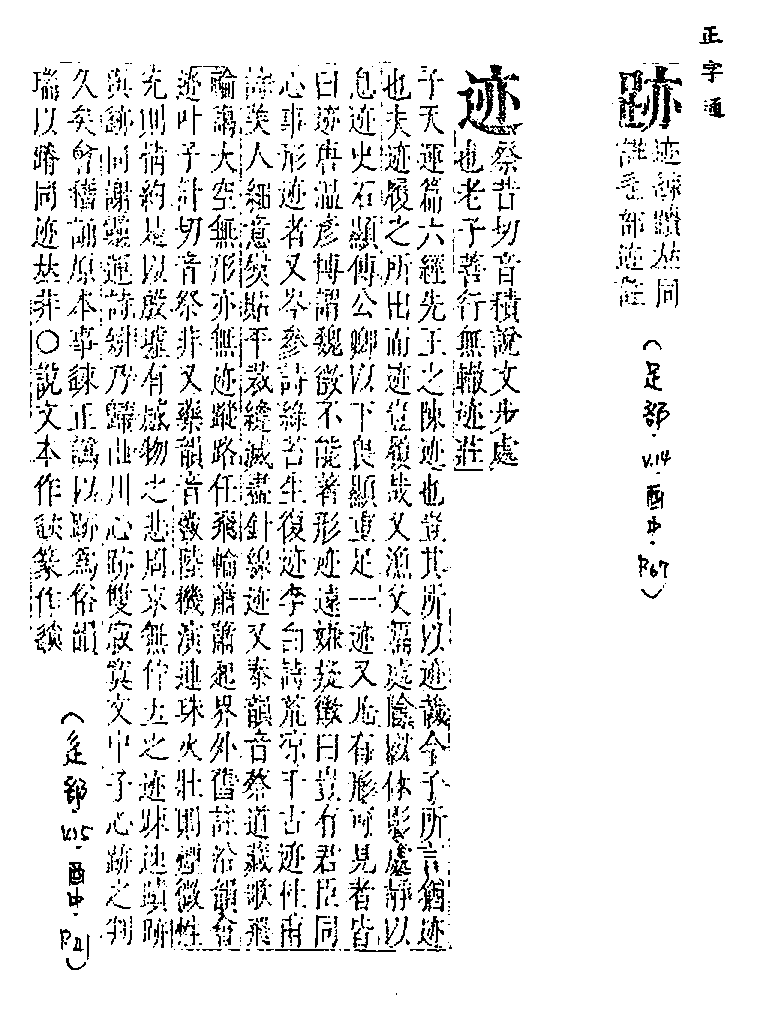

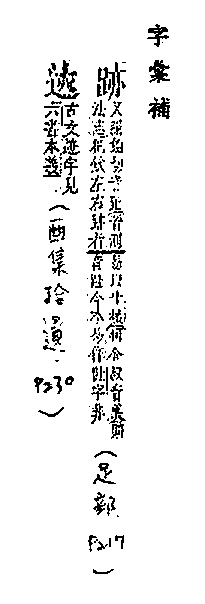

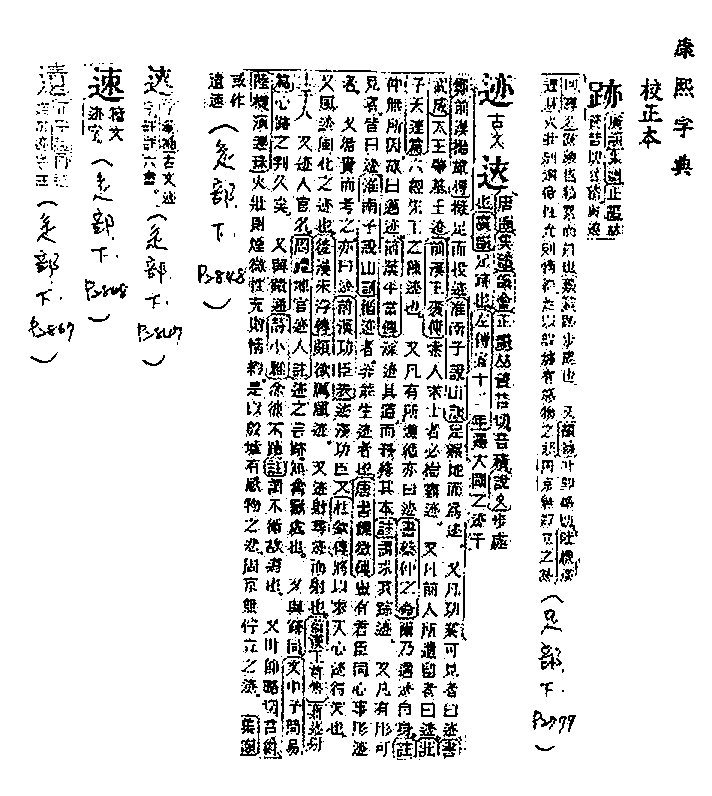

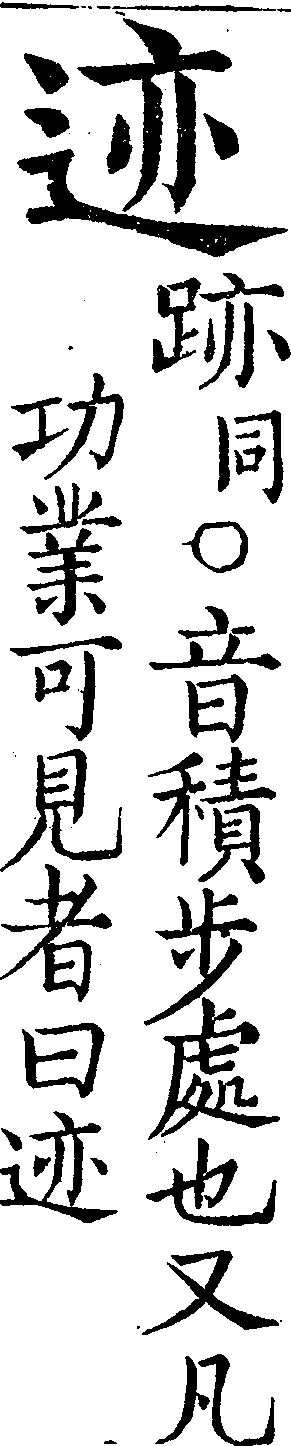

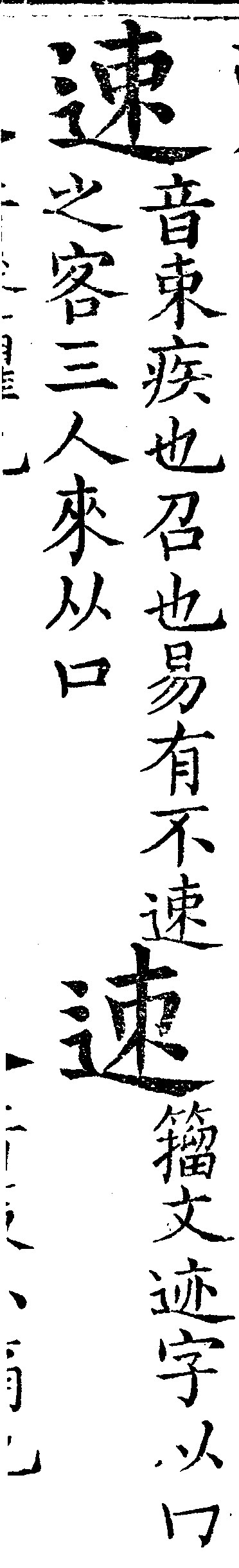

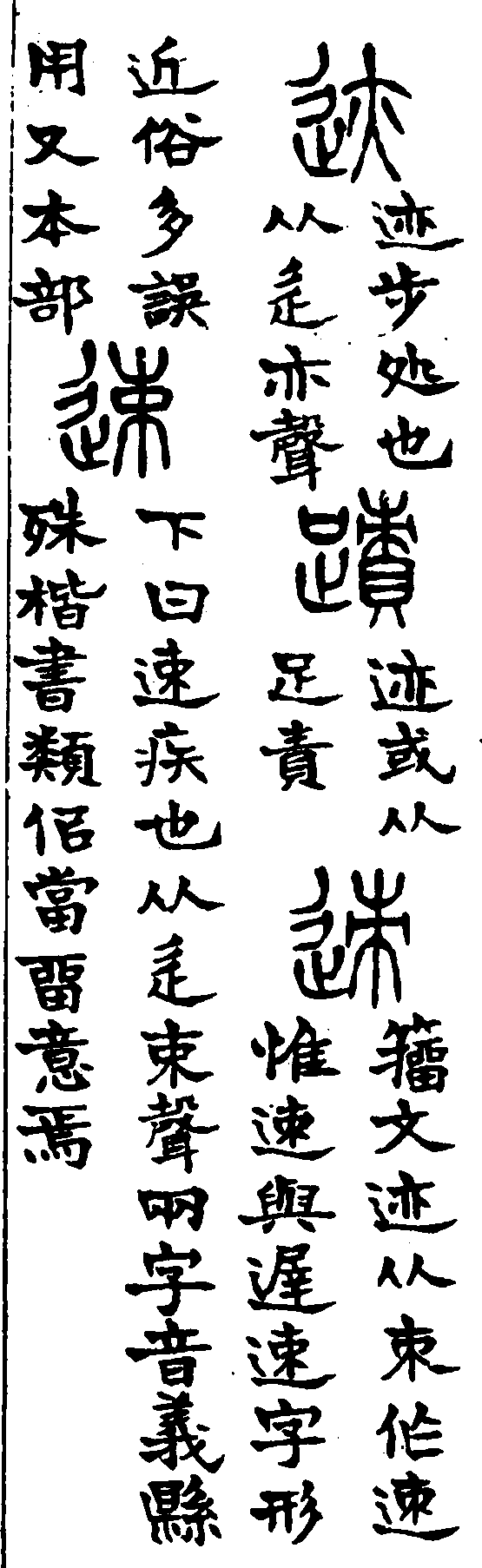

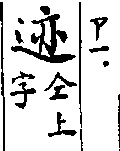

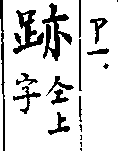

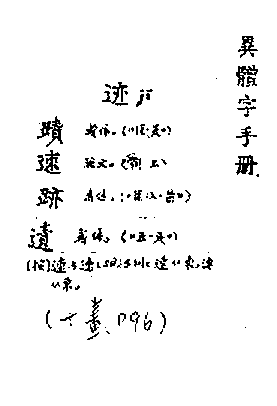

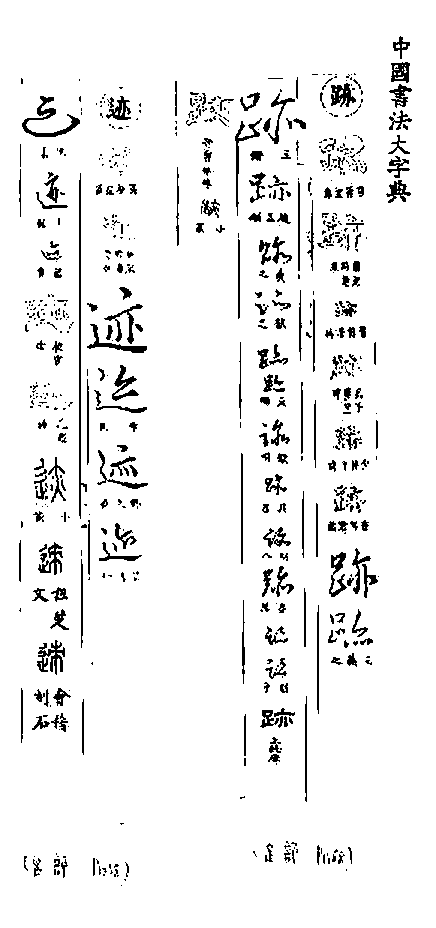

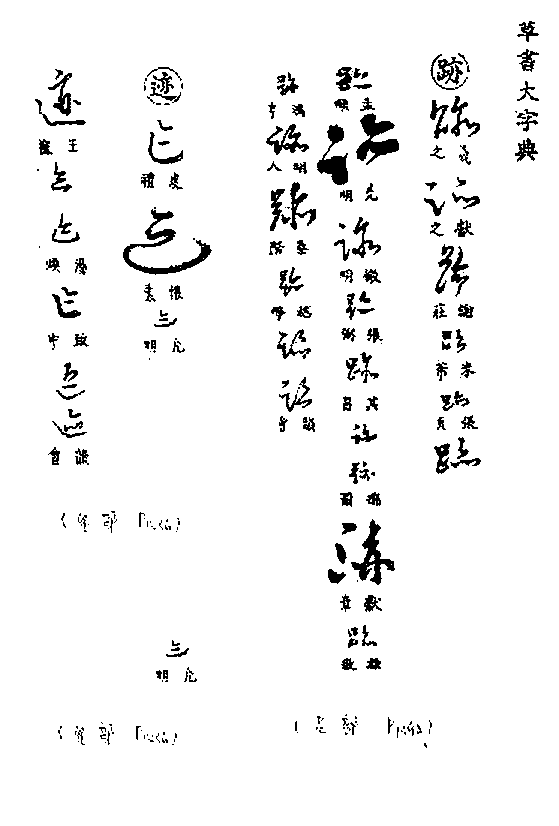

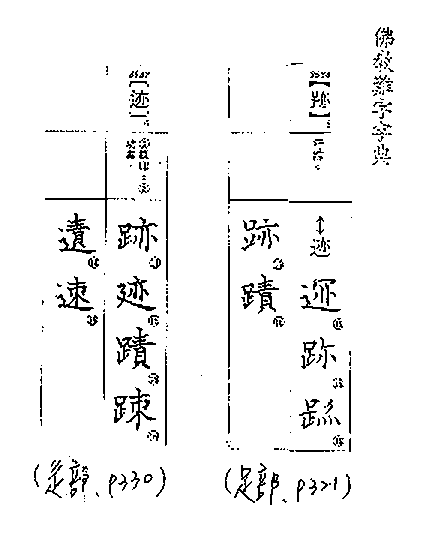

| 說文釋形 | 「跡」《說文》作「迹」。 大徐本: 段注本: | |||

| 注音 | ㄐㄧ | |||

| 漢語拼音 | jī | |||

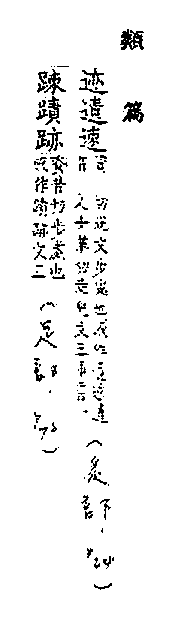

| 釋義 | 1. 步行時所遺之印痕。如:「足跡」、「匿跡」。《說文解字.足部》:「迹(跡),步處也。」唐.韋應物〈寄全椒山中道士〉詩:「落葉滿空山,何處尋行跡。」 2. 事物之遺痕。如:「筆跡」、「跡象」。《呂氏春秋.慎行論.疑似》:「疑似之跡,不可不察。」晉.陶淵明〈贈羊長史〉詩:「聖賢留餘跡,事事在中都。」 3. 前人所遺之事物、功業。《後漢書.卷一○.皇后紀上.和熹鄧皇后紀》:「伏惟皇太后膺大聖之姿,體乾坤之德,齊蹤虞妃,比跡任姒。」 4. 考察、探究。《楚辭.屈原.九章.惜誦》:「言與行其可跡兮,情與貌其不變。」《漢書.卷四八.賈誼傳》:「臣竊跡前事,大抵彊者先反。」 5. 遵循、倣傚。漢.張衡〈西京賦〉:「都邑遊俠,張趙之倫,齊志無忌,擬跡田文。」 | |||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

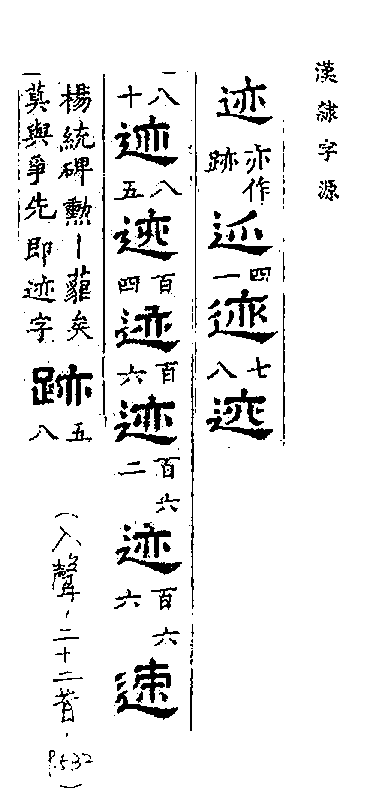

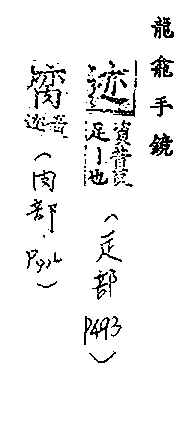

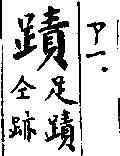

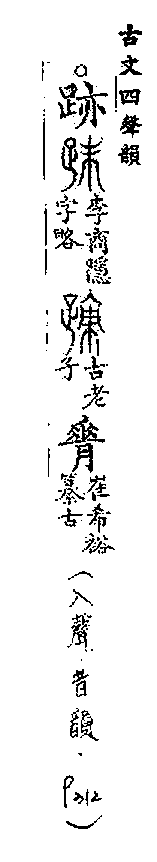

字》引〈楊統碑〉。

字》引〈楊統碑〉。