|

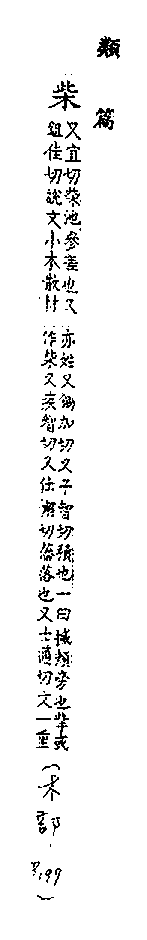

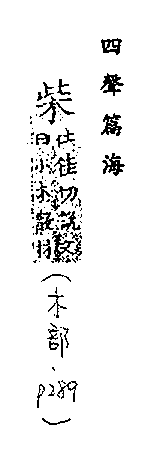

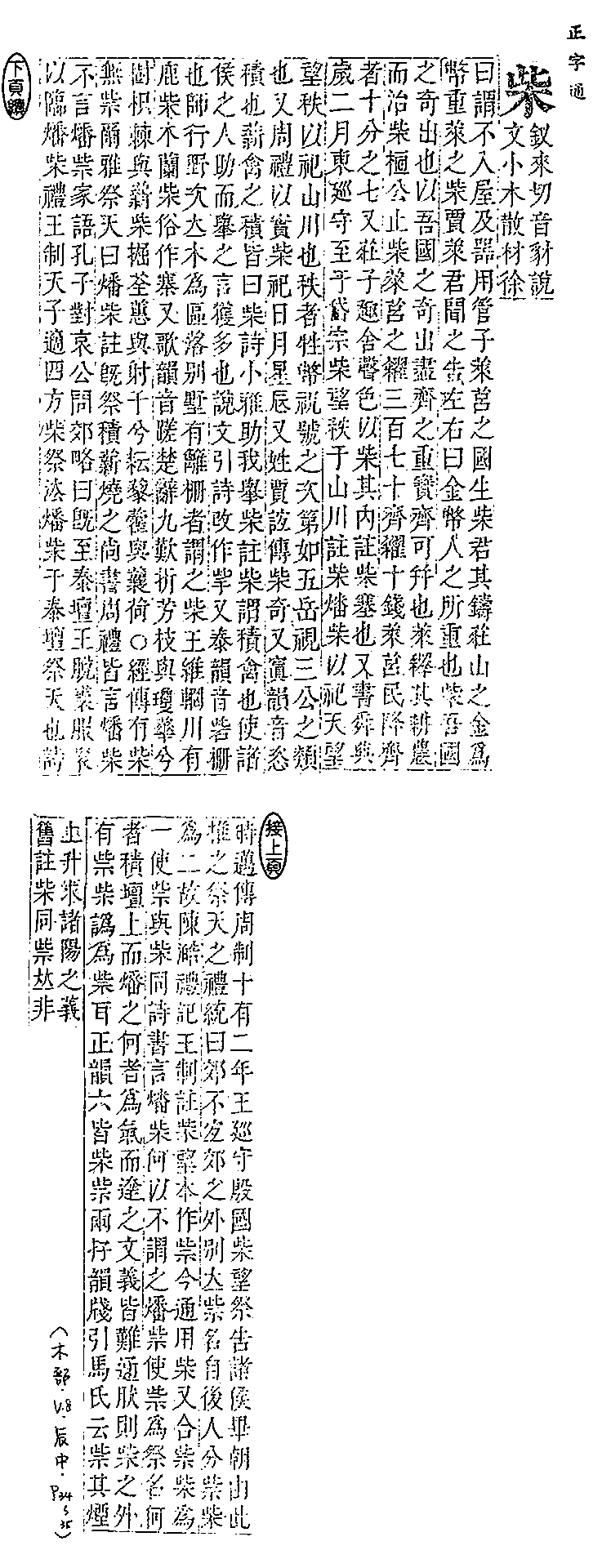

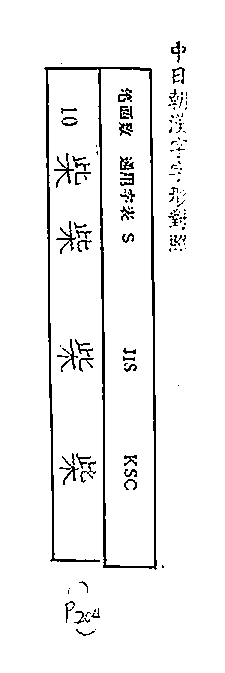

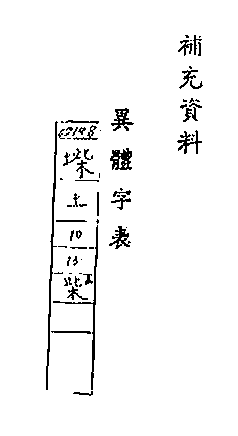

| 字號 | A01924 | 正字 | 【柴】 | 木 - 06 - 10 |

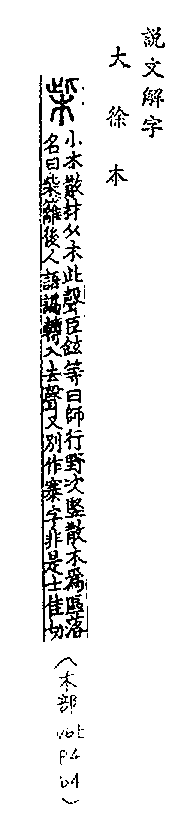

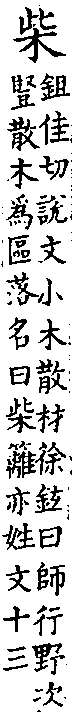

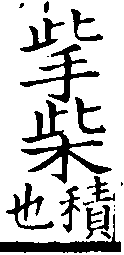

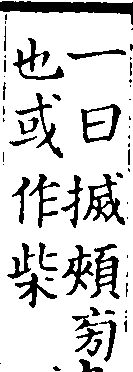

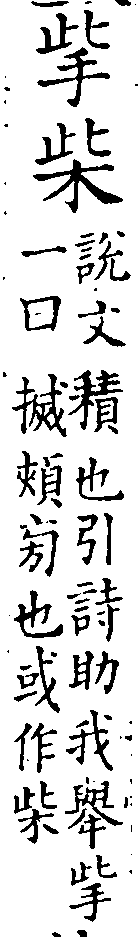

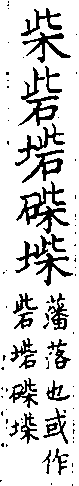

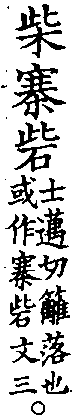

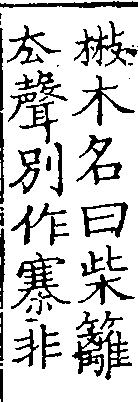

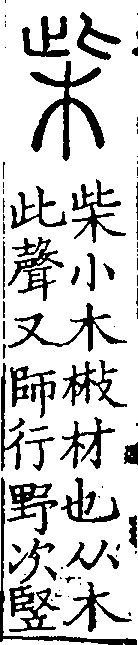

| 說文釋形 |

| |||

| 注音 | (一)ㄔㄞˊ (二)ㄓㄞˋ | |||

| 漢語拼音 | (一)chái (二)zhài | |||

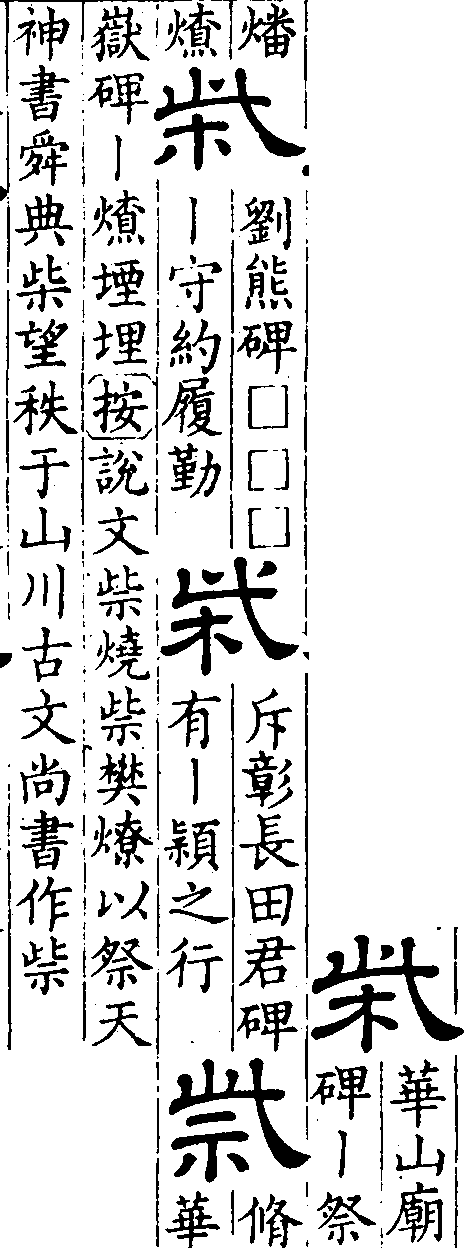

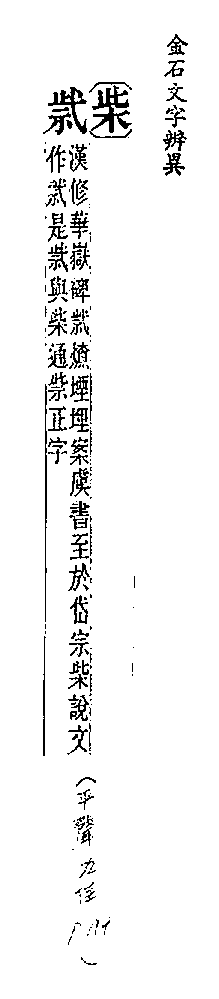

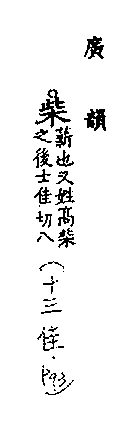

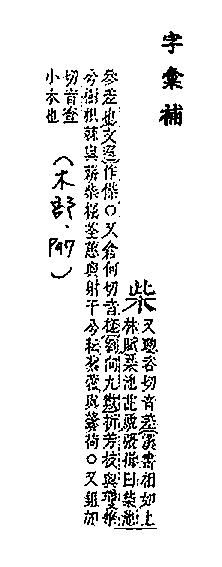

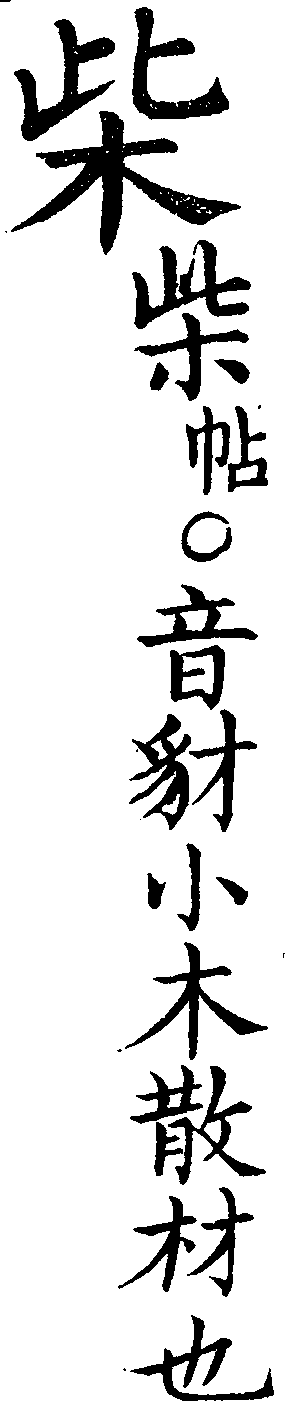

| 釋義 | (一) ㄔㄞˊ 1. 小木枯枝。如:「柴火」、「柴扉」。《說文解字.木部》:「柴,小木散材。」《禮記.月令》:「乃命四監,收秩薪柴,以共郊廟及百祀之薪燎。」《三國演義》第三七回:「玄德來到莊前,下馬親叩柴門,一童出問。」 2. 燒柴祭天。《爾雅.釋天》:「祭天曰燔柴,祭地曰瘞薶。」《禮記.大傳》:「柴於上帝。」唐.孔穎達.正義:「謂燔柴以告天。」《封神演義》第九八回:「江山依舊承柴望,社稷重新樂裸將。」 3. 保護、以柴塞護。《康熙字典.木部》:「柴,護也。」《淮南子.道應》:「柴箕子之門。」 4. 乾瘦。唐.楊炯〈中書令汾陰公薛振行狀〉:「太夫人薨,公每哭嘔血,杖而後起。上見公柴毀,泣曰:『朕遂不識卿,卿事朕君父一致,遂至滅性,可謂孝乎!』」 5. 姓。如漢代有柴武。 (二) ㄓㄞˋ 以竹或樹枝編成之柵欄。通「寨」。如《三國志.卷五五.吳書.程黃韓蔣周陳董甘淩徐潘丁傳.甘寧》:「羽聞之,住不渡,而結柴營。」唐朝王維有〈鹿柴〉一詩。 | |||

|

|

|

|

|

|

|

|

|