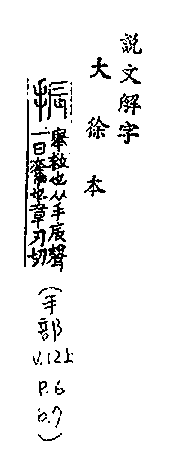

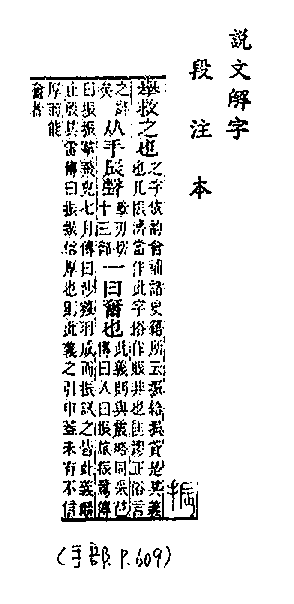

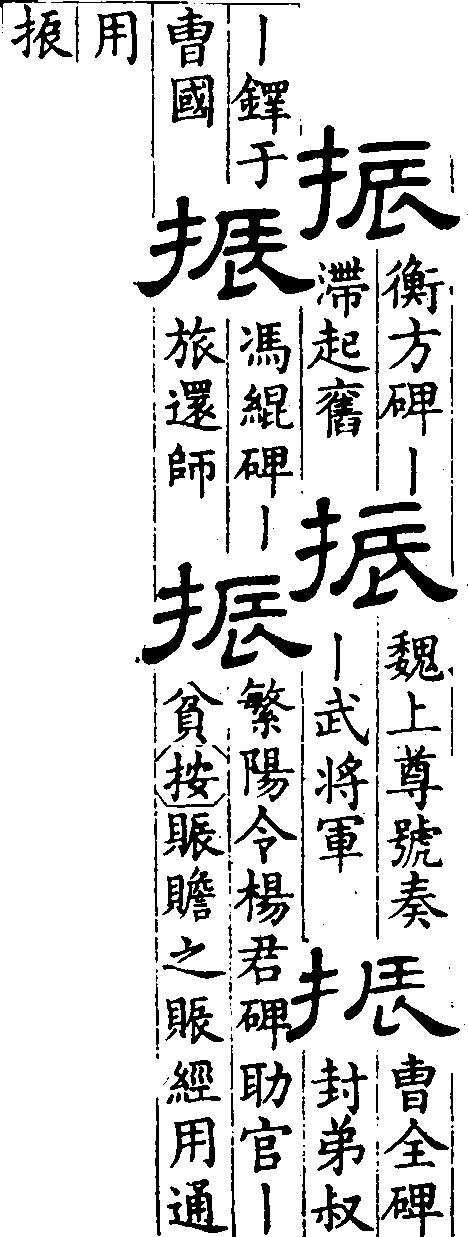

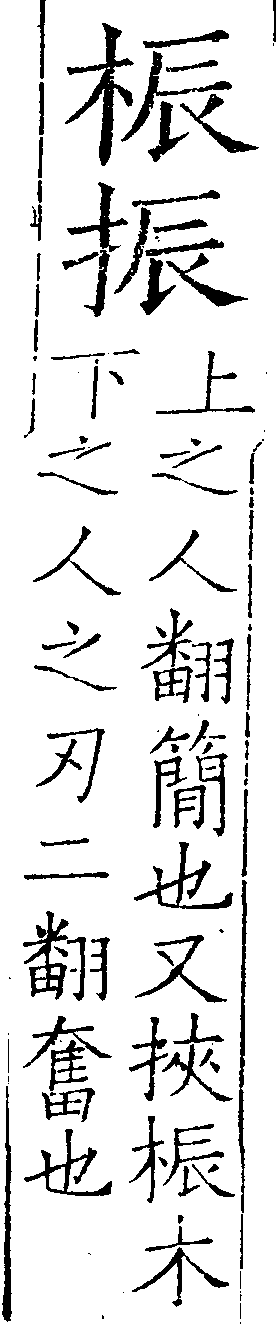

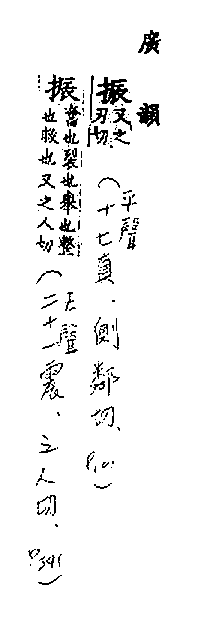

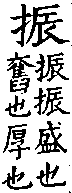

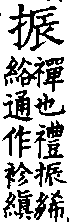

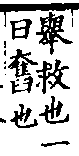

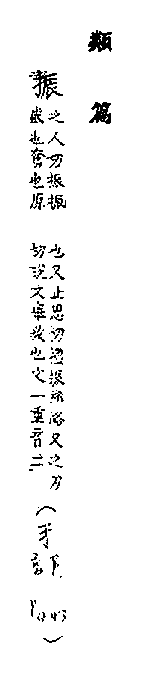

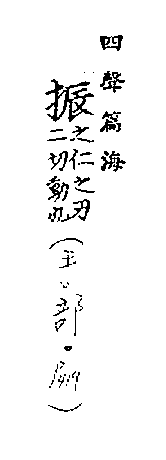

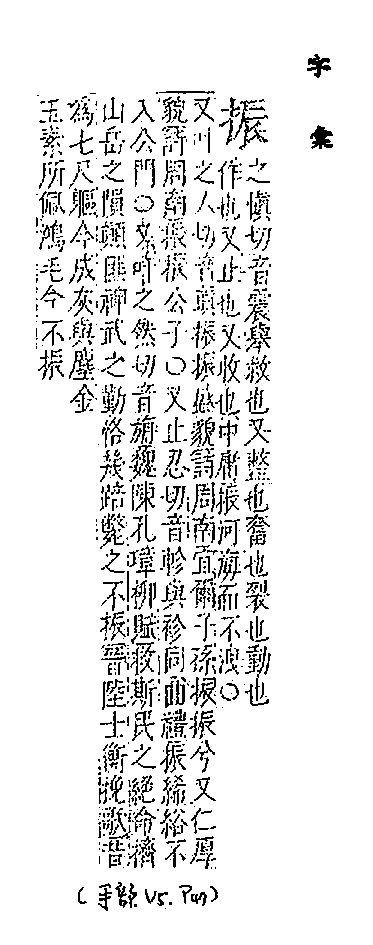

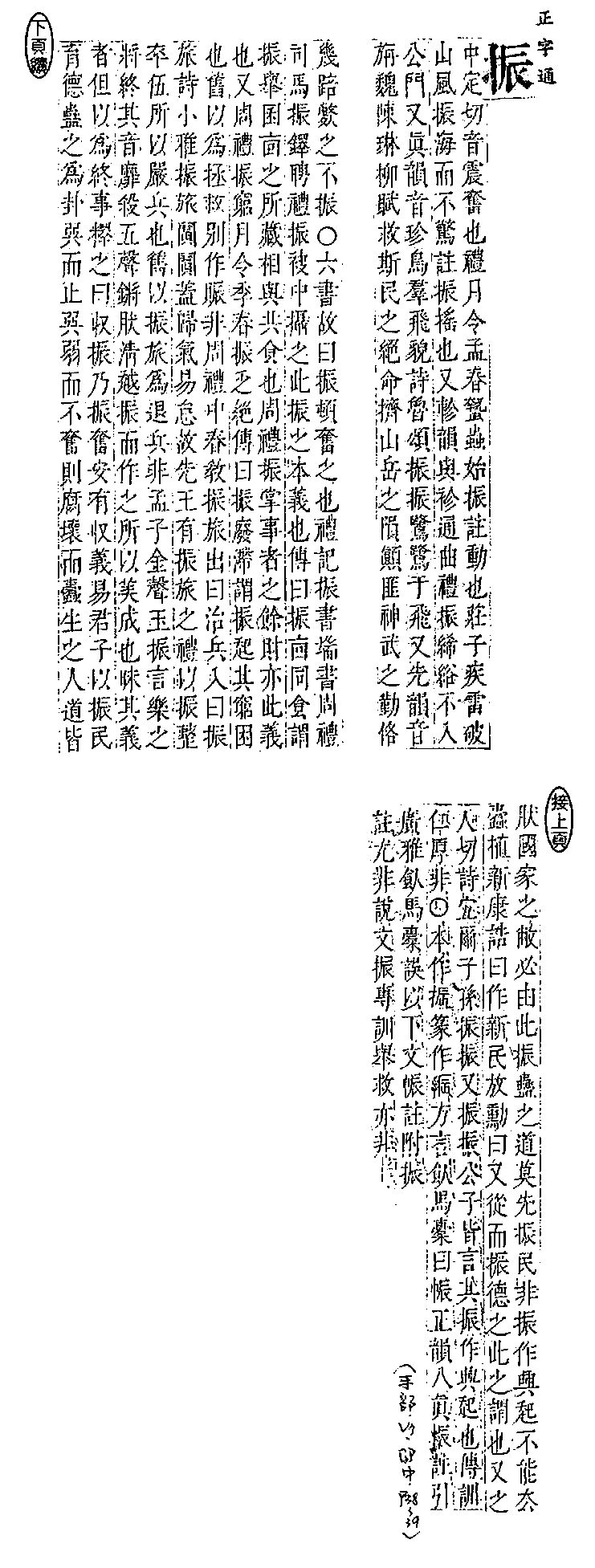

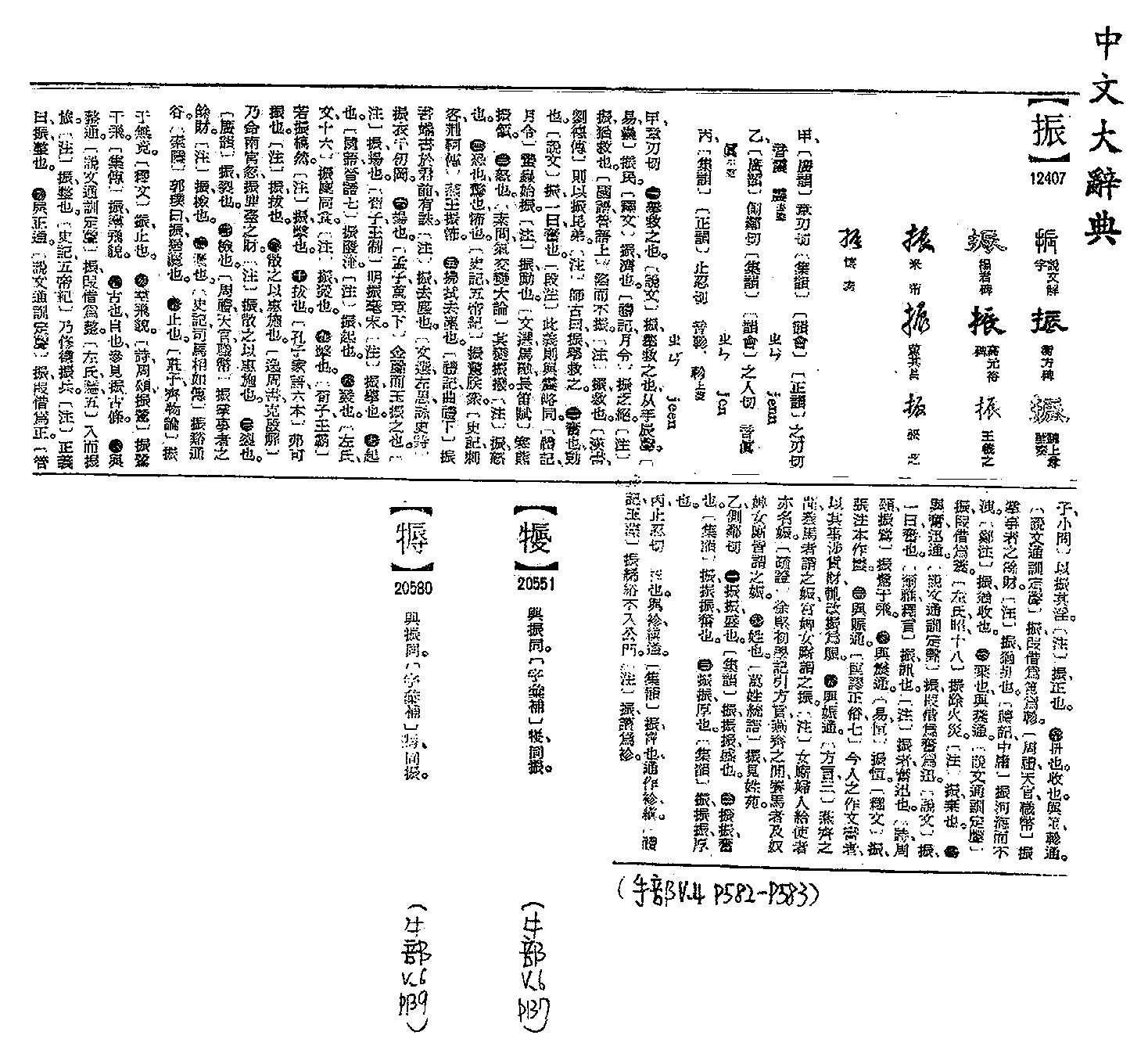

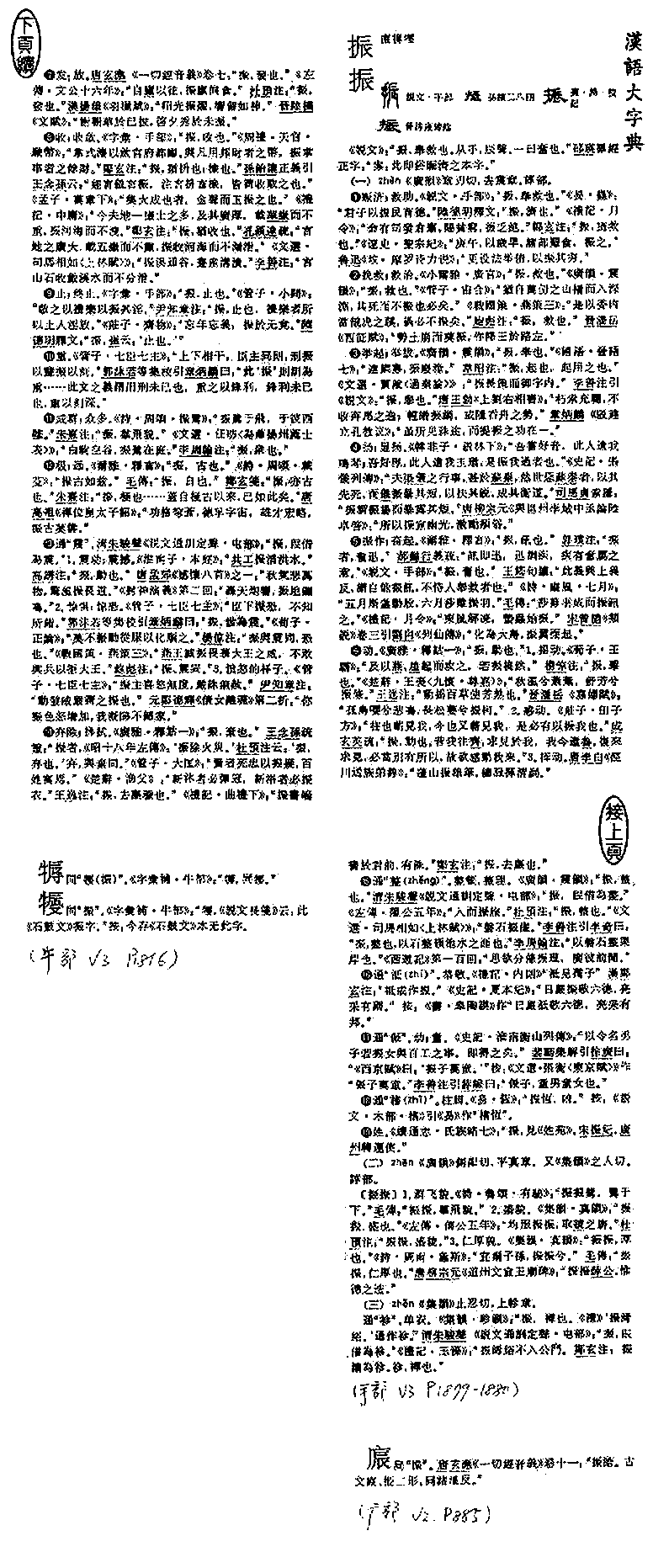

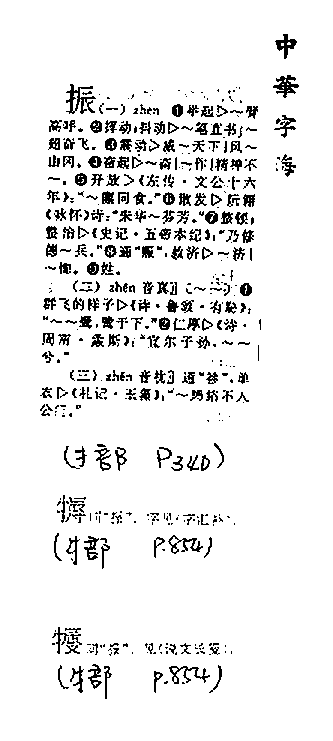

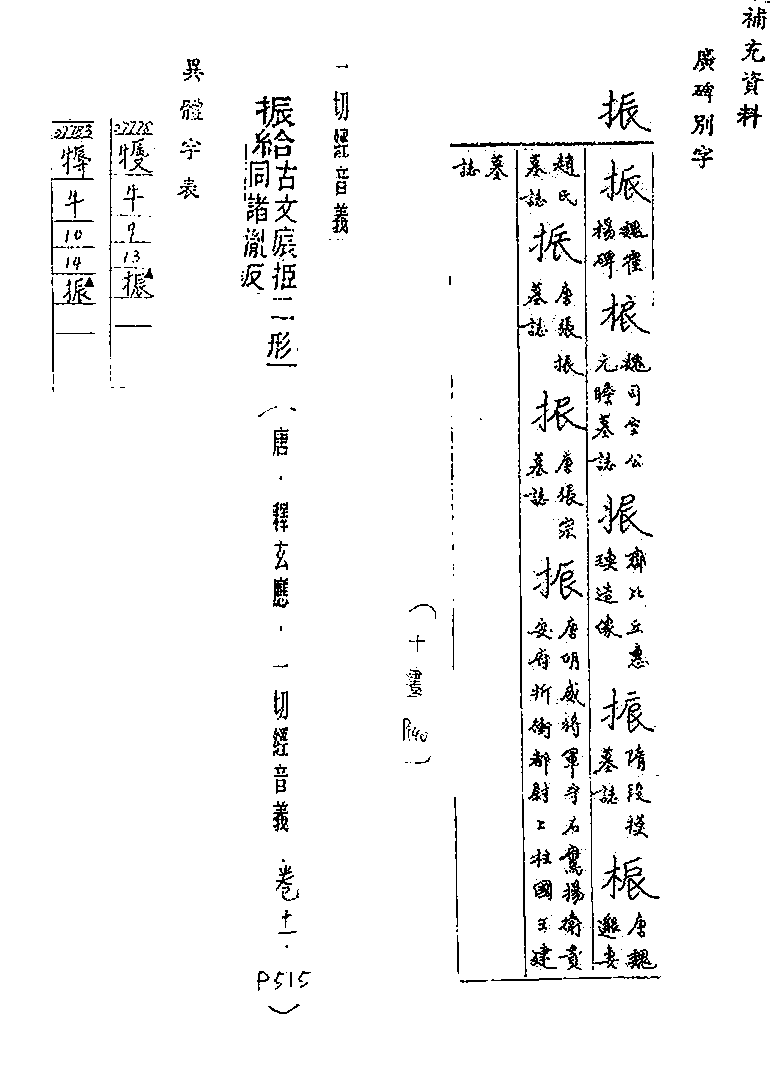

(一)ㄓㄣˋ 1. 救濟、救助。《說文解字.手部》:「振,舉救也。」清.段玉裁.注:「凡振濟當作此字。俗作賑,非也。」《廣韻.去聲.震韻》:「振,救也。」《禮記.月令》:「命有司發倉廩,賜貧窮,振乏絕。」《戰國策.燕策三》:「是以委肉當餓虎之蹊,禍必不振矣。」晉.魯褎〈錢神論〉:「達窮開塞,振貧濟乏,天不如錢。」 2. 舉起。《說文解字.手部》:「振,一曰奮也。」《廣韻.去聲.震韻》:「振,舉也。」漢.賈誼〈過秦論〉:「振長策而御宇內,吞二周而亡諸侯。」漢.桓寬《鹽鐵論.鹽鐵取下》:「東嚮伏几,振筆如調文者。」唐.王勃〈上劉右相書〉:「朽索充羈,不收奔馬之逸;輕緡振網,或隨吞舟之勢。」 3. 顯揚。《史記.卷七○.張儀列傳》:「而儀振暴其短,以扶其說。」《晉書.卷七九.列傳.謝安》:「宜振揚仁風,開其自新之路。」晉.陸機〈漢高祖功臣頌〉:「振威龍蛻,攄武庸城。」唐.柳宗元〈與邕州李域中丞論陸卓啟〉:「所以振宣幽光,激勵頹俗。」 4. 奮發。如:「士氣大振」、「萎靡不振」。《字彙.手部》:「振,作也。」《宋史.卷一五六.選舉志二》:「射者莫不振厲自獻,多命中焉。」《三國演義》第一一回:「今天下擾亂,王綱不振,公乃漢室宗親,正宜力扶社稷。」 5. 發放、開放。《左傳.文公十六年》:「自廬以往,振廩同食。」南朝梁.劉勰《文心雕龍.情采》:「夫水性虛而論漪結,木性實而花萼振,文附質也。」 6. 搖動、抖動。《玉篇.手部》:「振,動也。」《周禮.夏官.大司馬》:「司馬振鐸,群吏作旗。」漢.賈誼〈鵬鳥賦〉:「萬物迴薄兮,振盪相轉。」《詩經.豳風.七月》:「五月斯螽動股,六月莎雞振羽。」漢.王襃〈九懷.尊嘉〉:「秋風兮蕭蕭,舒芳兮振條。」 7. 極、遠。《詩經.周頌.載芟》:「振古如茲。」《宋書.卷九.後廢帝本紀》:「方筴所不書,振古所未聞。」《北史.卷五七.周宗室列傳.邵惠公顥》:「每四時伏臘,武帝率諸親戚,行家人禮,稱觴上壽,榮貴之極,振古未聞。」 8. 收、收斂。《字彙.手部》:「振,止也。」《周禮.天官.職幣》:「與凡用邦財者之幣,振掌事者之餘財。」《孟子.萬章下》:「集大成也者,金聲而玉振之也。」 9. 止、終止。《管子.小問》:「敬之以禮樂以振其淫。」《莊子.齊物論》:「忘年忘義,振於無竟。」 10. 棄除、拂拭。《左傳.昭公十八年》:「振除火災。」東周戰國.屈原〈漁父〉:「新沐者必彈冠,新浴者必振衣。」 11. 通「震」: (1) 震撼。如:「威振天下」。《淮南子.本經》:「共工振滔洪水。」唐.孟郊〈感懷〉詩八首之一:「秋氣悲萬物,驚風振長道。」 (2) 驚懼、驚恐。《管子.七臣七主》:「臣下振怒,不知所錯。」《荀子.正論》:「莫不振動從服以化順之。」《史記.卷八六.刺客列傳.荊軻》:「北蕃蠻夷之鄙人,未嘗見天子,故振慴。」 (3) 憤怒貌。《管子.七臣七主》:「振主喜怒無度,嚴誅無赦。」元.鄭光祖《倩女離魂》第二折:「你振色怒增加,我凝睇不歸家。」 12. 整頓、整理。通「整」。《廣韻.去聲.震韻》:「振,整也。」《漢書.卷六.武帝紀》:「故遣將撫師.古者治兵振旅。」漢.司馬相如〈上林賦〉:「磐石振崖。」 13. 恭敬。通「祗」。《史記.卷二.夏本紀》:「日嚴振敬六德,亮采有國。」 14. 幼童。通「侲」。《史記.卷一一八.淮南衡山列傳.淮南厲王》:「以令名男子若振女與百工之事,即得之矣。」 15. 姓。如宋代有振紀。 (二)ㄓㄣ 「振振」: (1) 仁厚貌。《集韻.平聲.真韻》:「振,振振,厚也。」《詩經.周南.麟之趾》:「麟之趾,振振公子,于嗟麟兮。」唐.柳宗元〈道州文宣王廟碑〉:「振振薛公,惟德之造。」 (2) 美盛貌。《集韻.平聲.真韻》:「振,振振,盛也。」《詩經.周南.螽斯》:「螽斯羽,詵詵兮。宜爾子孫振振兮。」《左傳.僖公五年》:「均服振振,取虢之旂。」 |

字》。

字》。