|

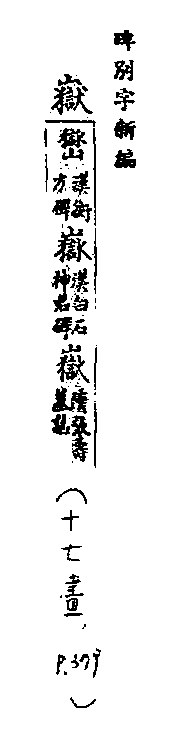

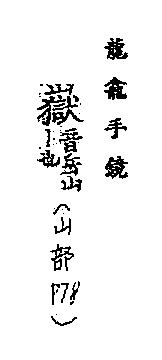

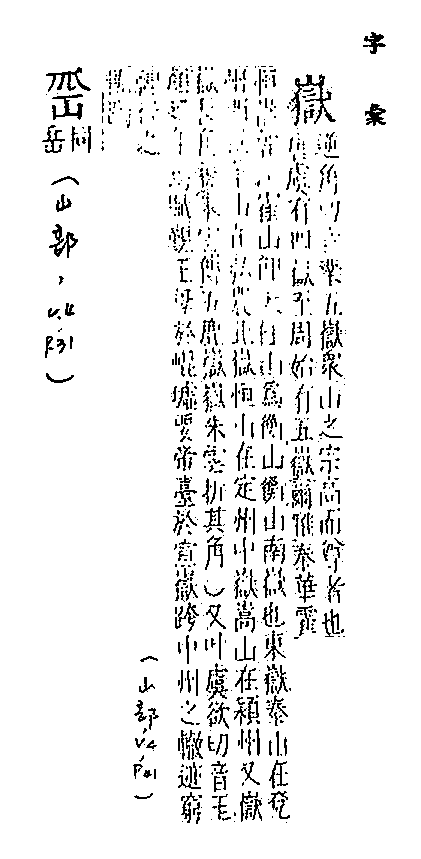

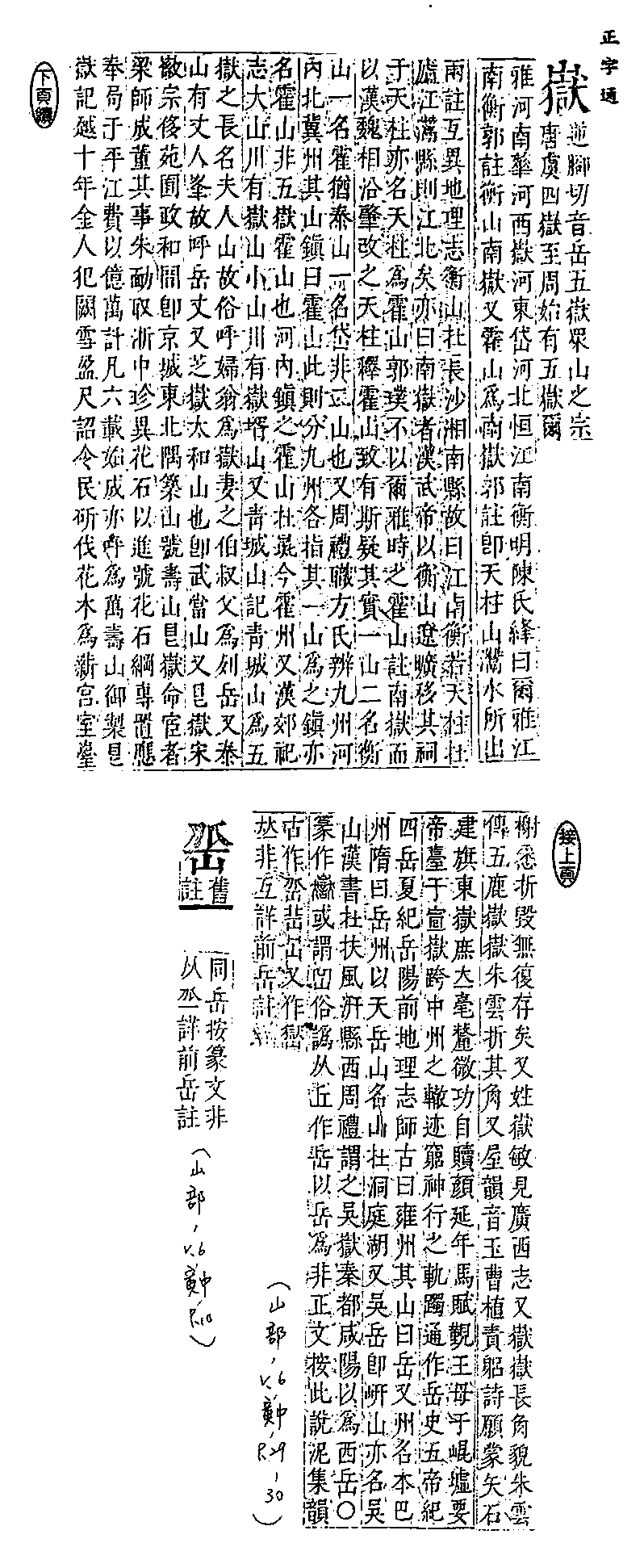

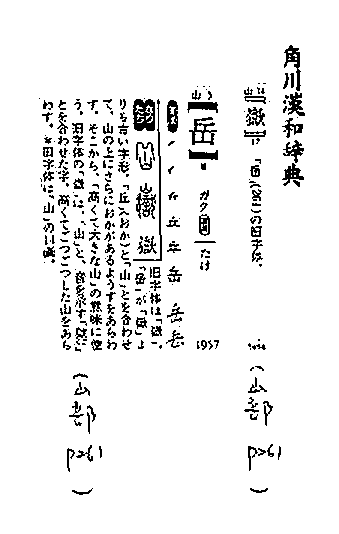

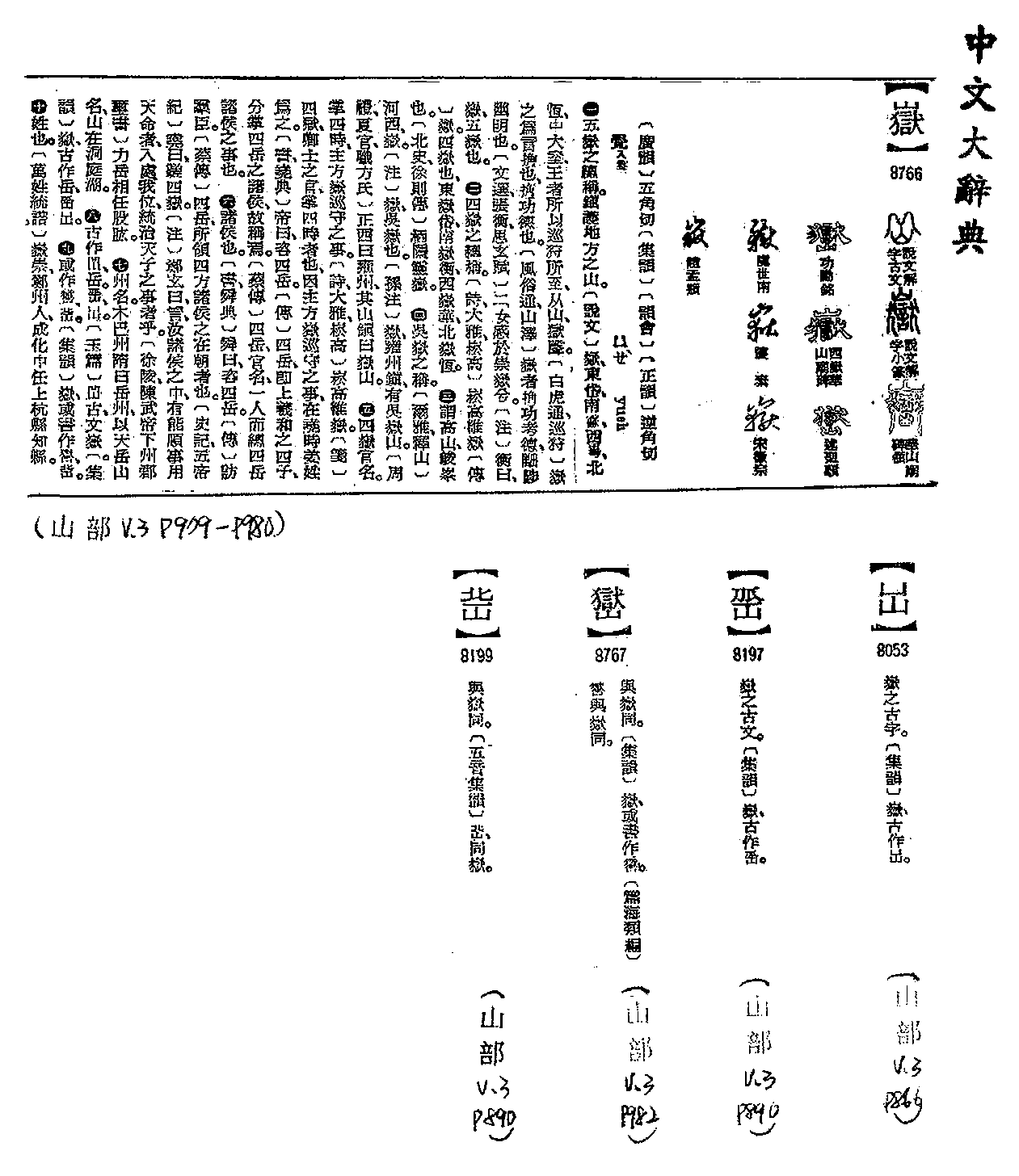

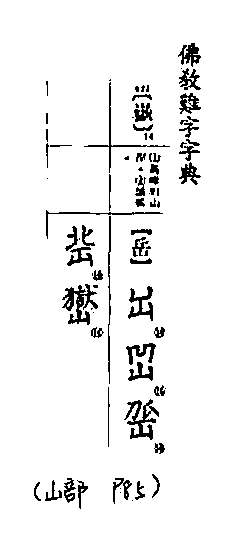

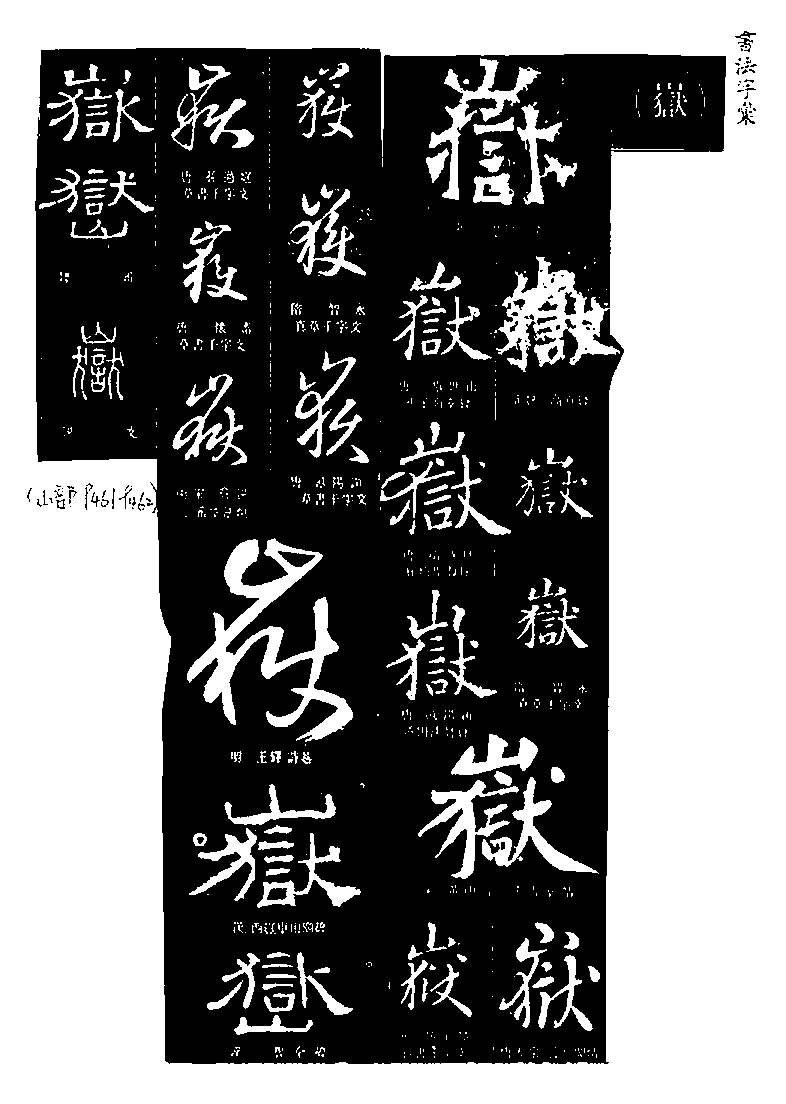

| 字號 | A01140 | 正字 | 【嶽】 | 山 - 14 - 17 |

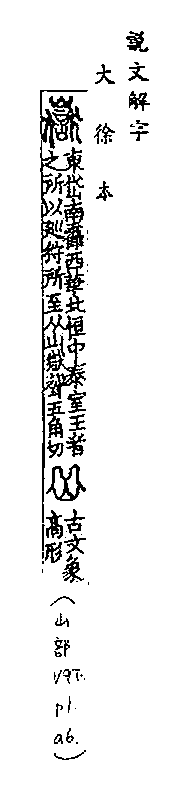

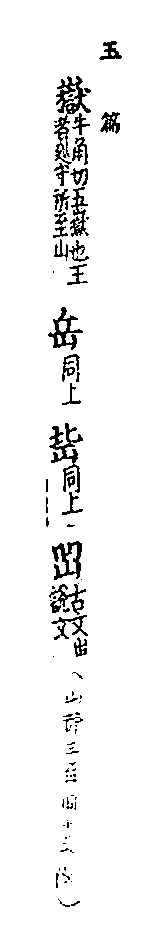

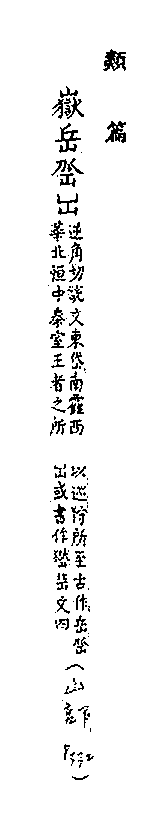

| 說文釋形 | 大徐本: 段注本: | |||

| 注音 | ㄩㄝˋ | |||

| 漢語拼音 | yuè | |||

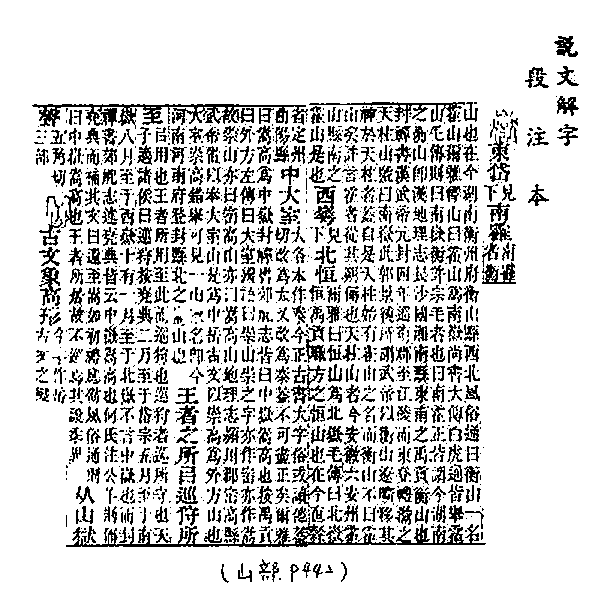

| 釋義 | 1. 高大之山,常借指名山。如:「三山五嶽」。《說文解字.山部》:「嶽,東,岱;南,靃;西,華;北,恆;中,泰室。王者之所以巡狩所至。」《詩經.大雅.崧高》:「崧高維嶽,駿極于天,維嶽降神,生甫及申。」《晉書.卷九四.隱逸列傳.序》:「玉輝冰潔,川渟嶽峙,修至樂之道,固無疆之休。」宋.陸游〈秋夜將曉出籬門迎涼有感〉詩:「三萬里河東入海,五千仞嶽上摩天。」宋.文天祥〈正氣歌〉:「下則為河嶽,上則為日星。」 2. 姓。如明代有嶽崇。 | |||

|

|

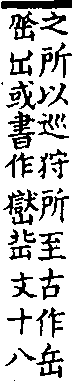

=>「岳」之異體。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

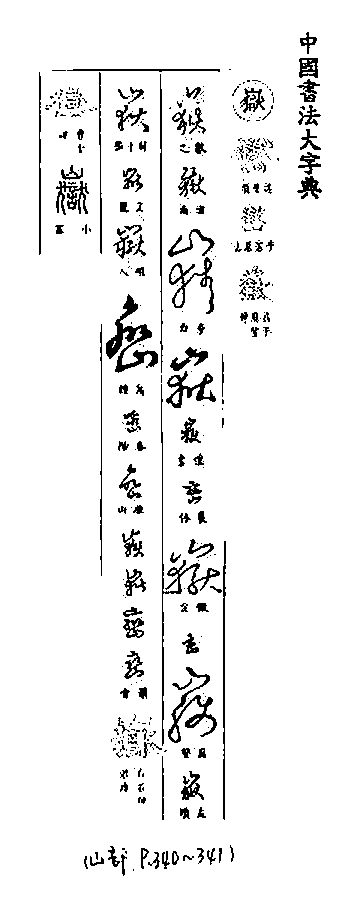

字》引〈白石神君碑〉。

字》引〈白石神君碑〉。

字》引〈孔宙碑〉。

字》引〈孔宙碑〉。