|

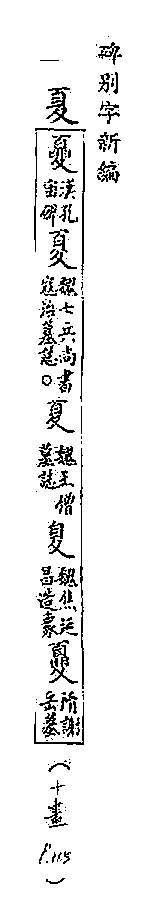

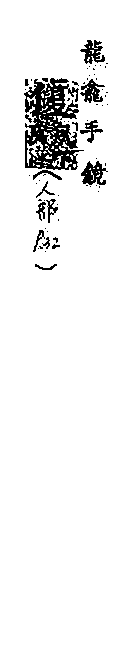

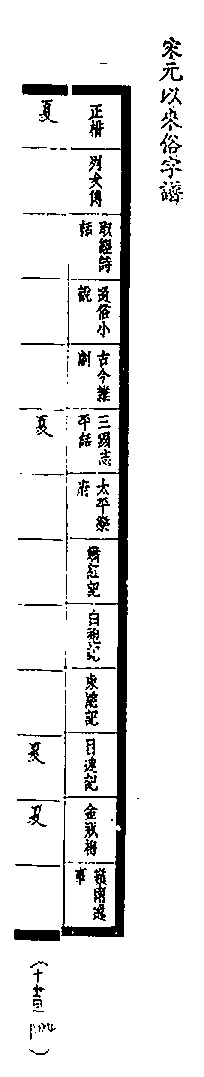

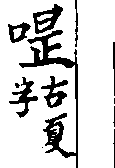

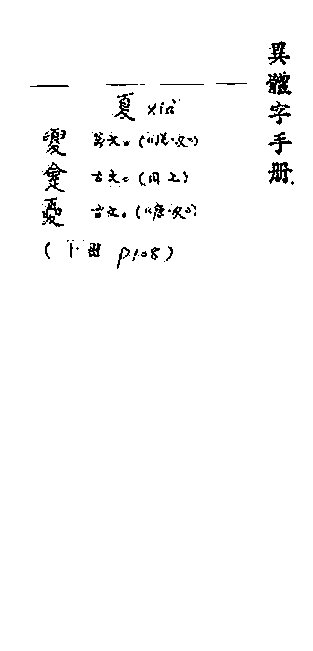

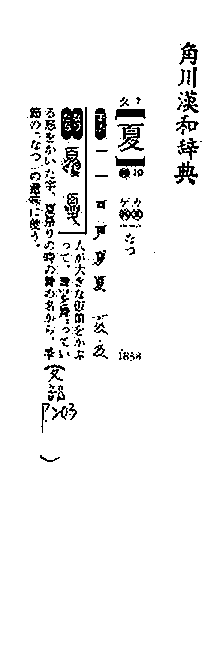

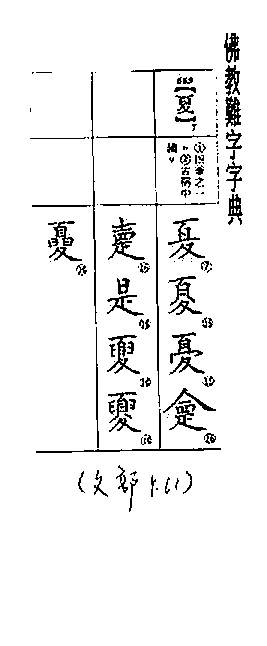

| 字號 | A00837 | 正字 | 【夏】 | 夊 - 07 - 10 |

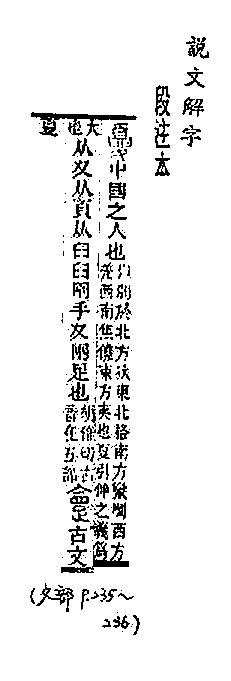

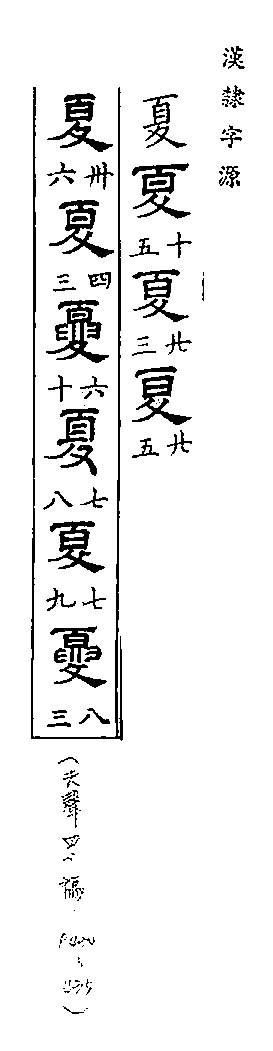

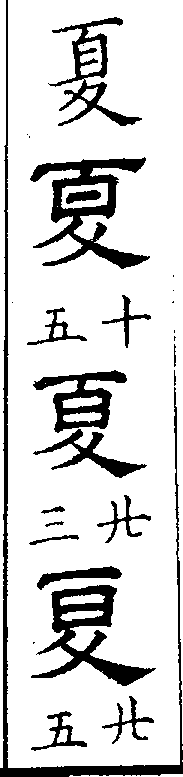

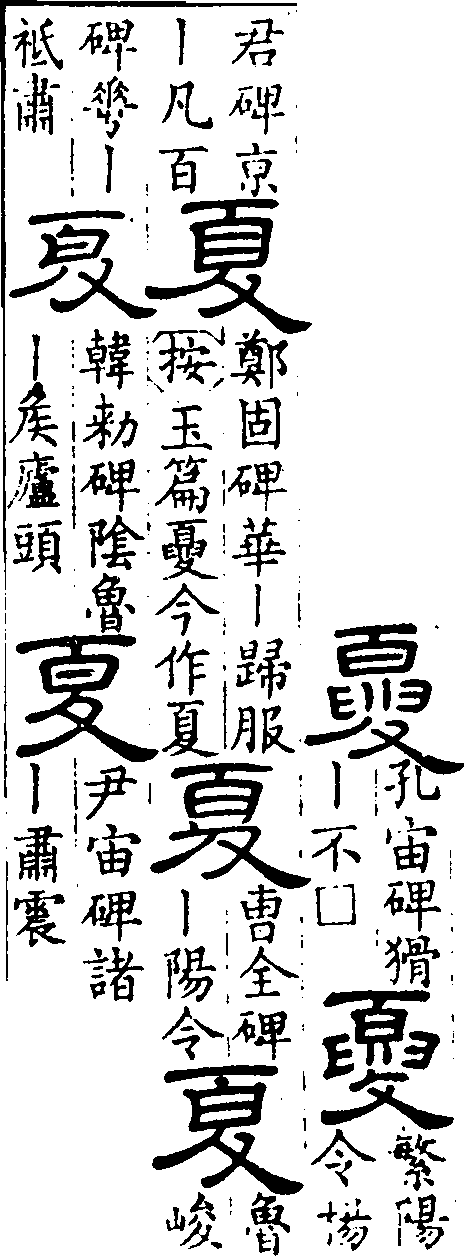

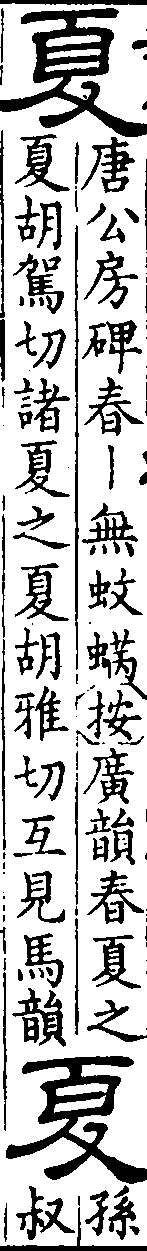

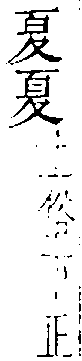

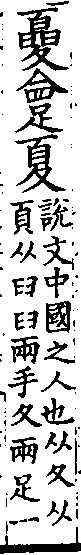

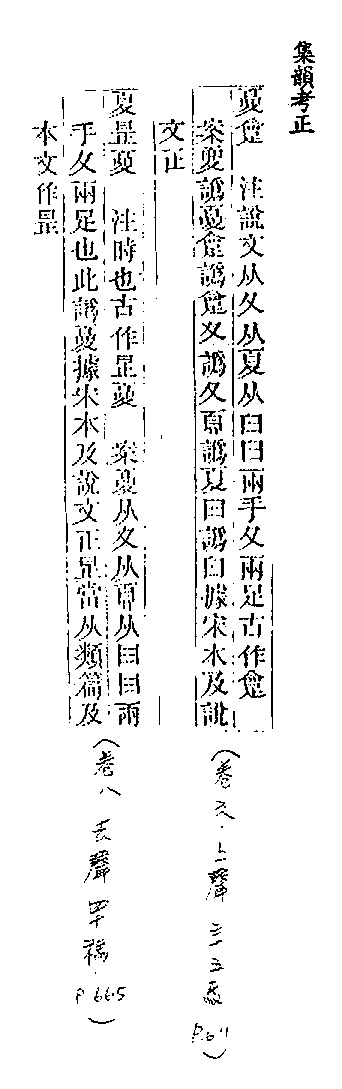

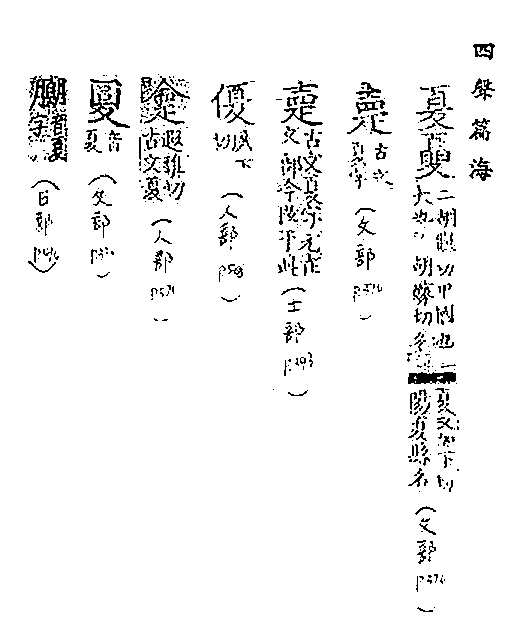

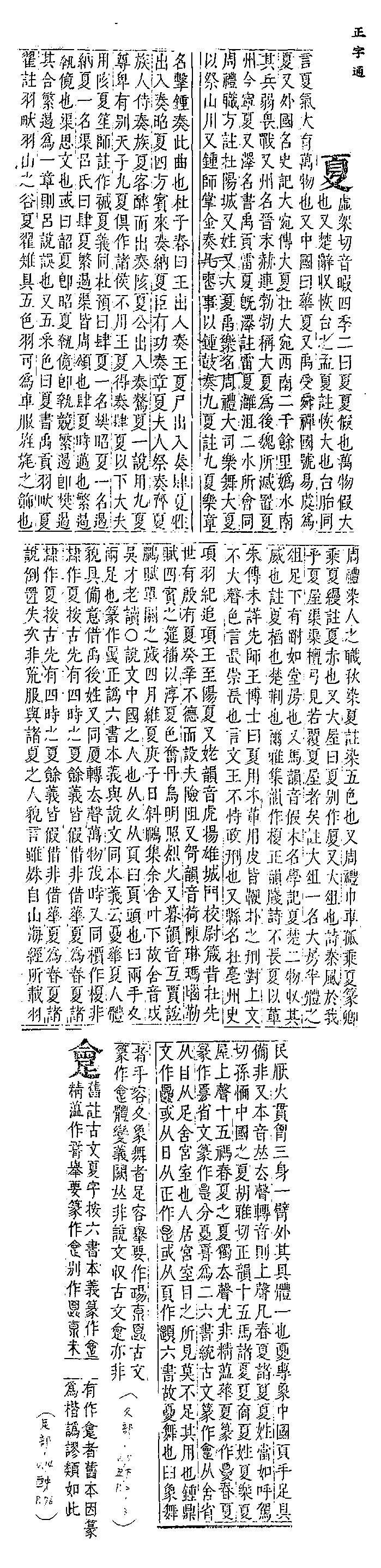

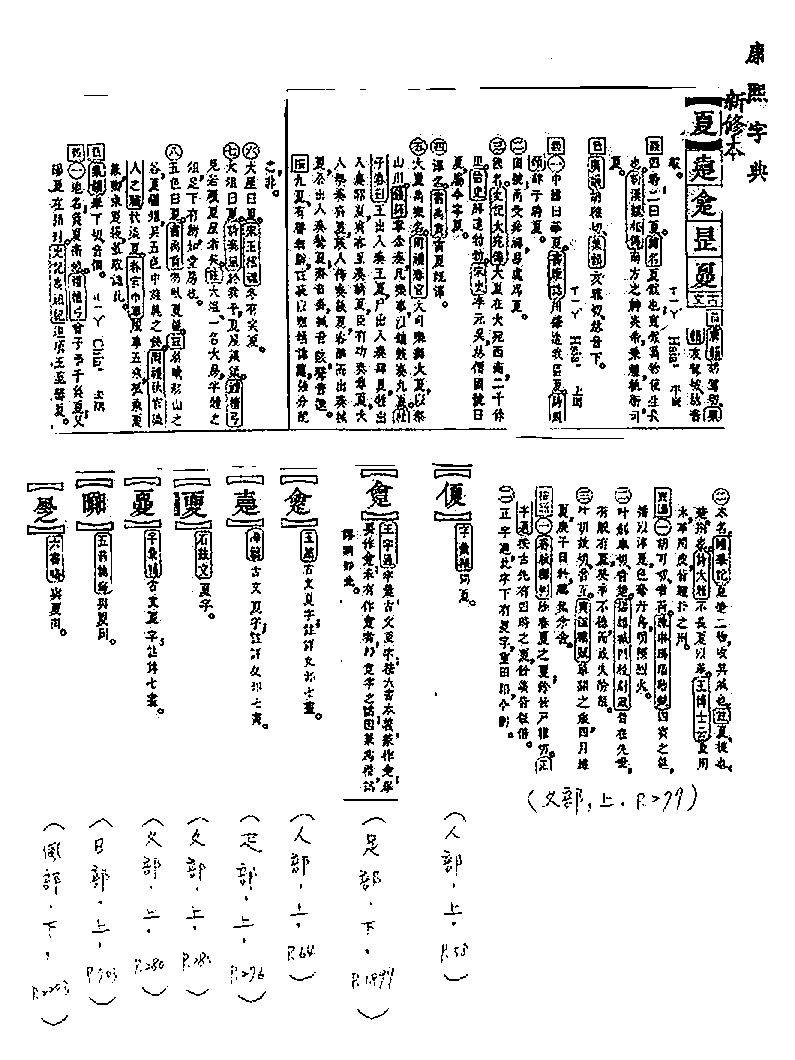

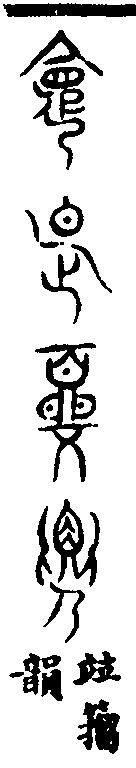

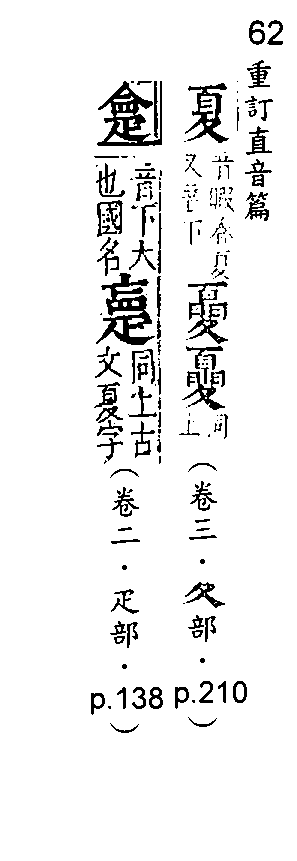

| 說文釋形 | 「夏」《說文》作「 大徐本: 段注本: | |||

| 注音 | (一)ㄒㄧㄚˋ (二)ㄐㄧㄚˇ | |||

| 漢語拼音 | (一)xià (二)jiǎ | |||

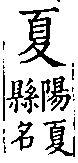

| 釋義 | (一)ㄒㄧㄚˋ 1. 古代漢民族自稱。漢族文化發源黃河流域,以為居天下之中,故稱其地為「中國」。《說文解字.夊部》:「夏,中國之人也。」清.段玉裁.注:「以別於北方狄、東北貉、南方蠻閩、西方羌、西南焦僥、東方夷也。」 2. 泛指中國。如:「華夏」。《書經.舜典》:「蠻夷猾夏。」《三國演義》第七五回:「近聞雲長擒于禁,斬龐德,威震華夏。」 3. 五彩之顏色。《周禮.天官.染人》:「秋染夏。」漢.鄭玄.注:「染夏者,染五色。」唐.劉禹錫〈唐故衡州刺 4. 朝代名。如:「夏朝」。《論語.八佾》:「子曰:『夏禮吾能言之,杞不足徵也。』」《漢書.卷一○○.敘傳上》:「震鱗漦于夏庭兮,匝三正而滅姬。」 5. 大屋。通「廈」。《詩經.秦風.權輿》:「於我乎,夏屋渠渠,今也每食無餘。」漢.王襃〈九懷.陶壅〉:「息陽城兮廣夏,衰色罔兮中怠。」 6. 一年四季中之第二季。農曆指立夏至立秋之時期。一般而言氣溫較熱,若以北半球氣候而論,大概指從五月或六月至八月或九月之期間。如:「炎夏」、「盛夏」。漢.王充《論衡.雷虛》:「盛夏之時,雷電迅疾。」唐.王建〈昭應官舍書事〉詩:「臘月近湯泉不凍,夏天臨渭屋多涼。」 7. 姓。如漢代有夏牟。 (二)ㄐㄧㄚˇ。 古代學校中施行體罰之器具。如:「夏楚」。《禮記.學記》:「夏楚二物,收其威也。」漢.鄭玄.注:「夏,槄也;楚,荊也。二者所以撲撻犯禮者。」《明史.卷七三.職官志二》:「有不率者,扑以夏楚,不悛,徙謫之。」 | |||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

字》。

字》。