|

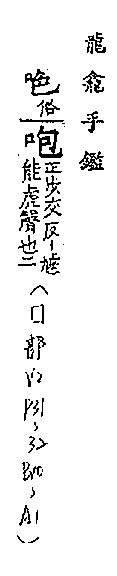

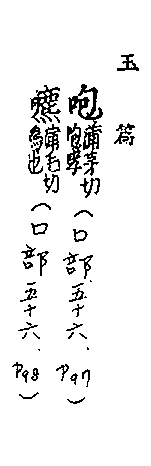

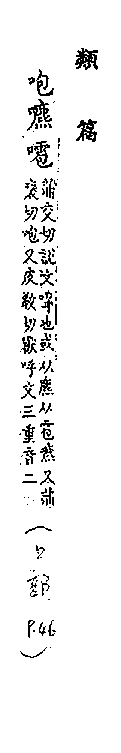

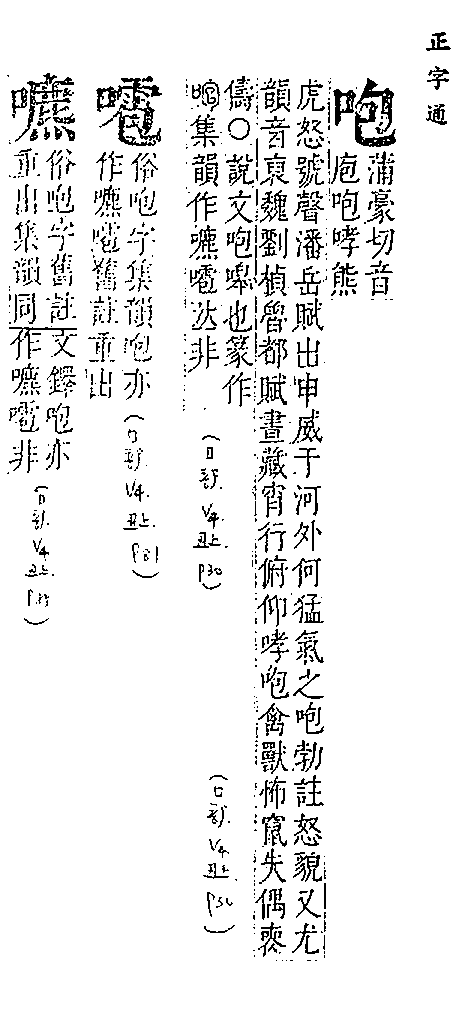

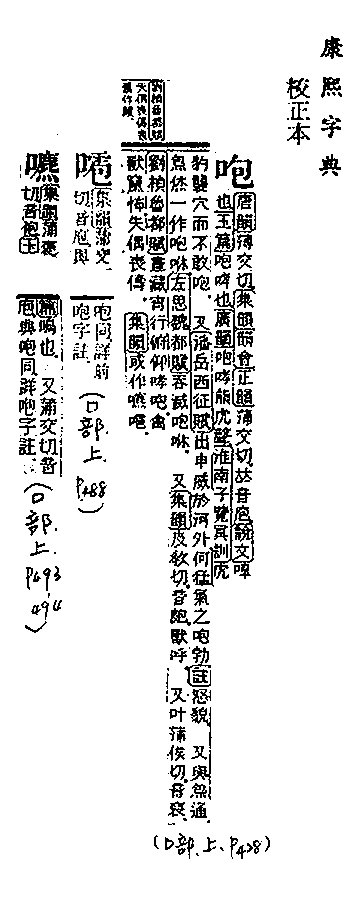

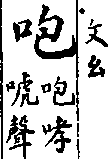

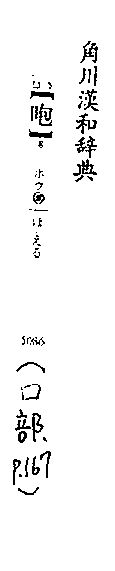

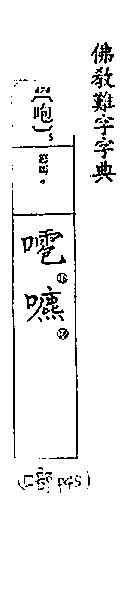

| 字號 | A00551 | 正字 | 【咆】 | 口 - 05 - 08 |

| 說文釋形 | 大徐本: 段注本: | |||

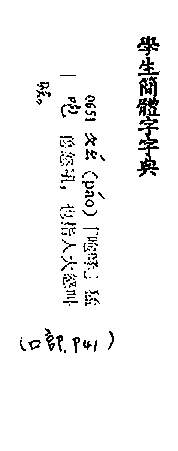

| 注音 | ㄆㄠˊ | |||

| 漢語拼音 | páo | |||

| 釋義 | 1. 野獸吼叫。《說文解字.口部》:「咆,嗥也。」《玉篇.口部》:「咆,咆哮。」《淮南子.覽冥》:「熊羆匍匐邱山磛巖,虎豹襲穴而不敢咆。」唐.李白〈夢遊天姥吟留別〉詩:「熊咆龍吟殷巖泉,慄深林兮驚層巔。」唐.杜甫〈課伐木〉詩:「空荒咆熊羆,乳獸待人肉。」 2. 「咆勃」:氣勢威猛。晉.潘岳〈西征賦〉:「出申威於河外,何猛氣之咆勃。」《南史.卷三八.列傳.柳元景》:「馳入賊陣,猛氣咆勃,所向無前,當其鋒者,無不應刃而倒。」 | |||

|

|

|

|

|