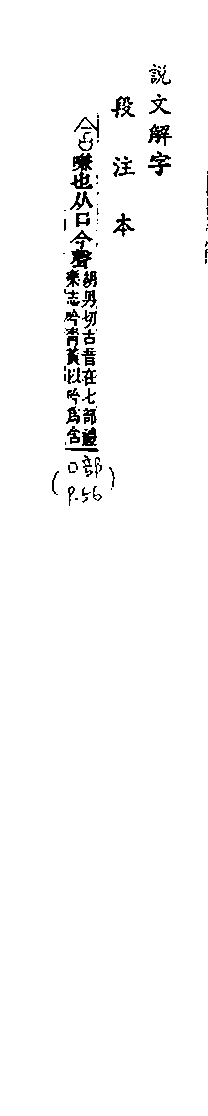

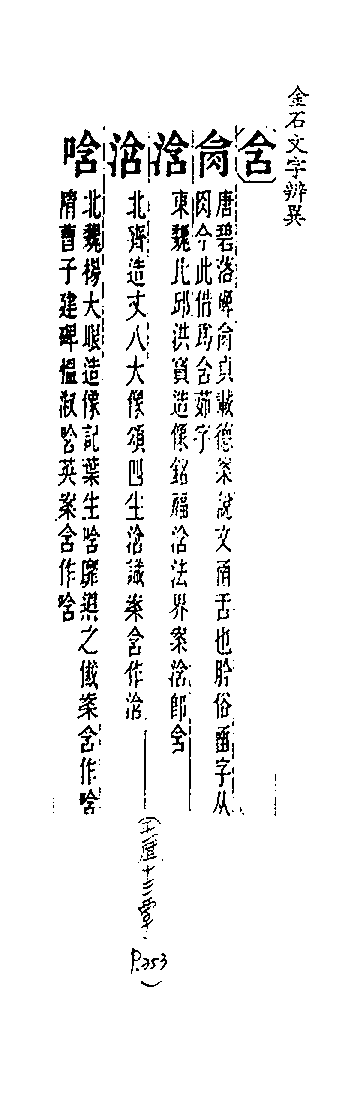

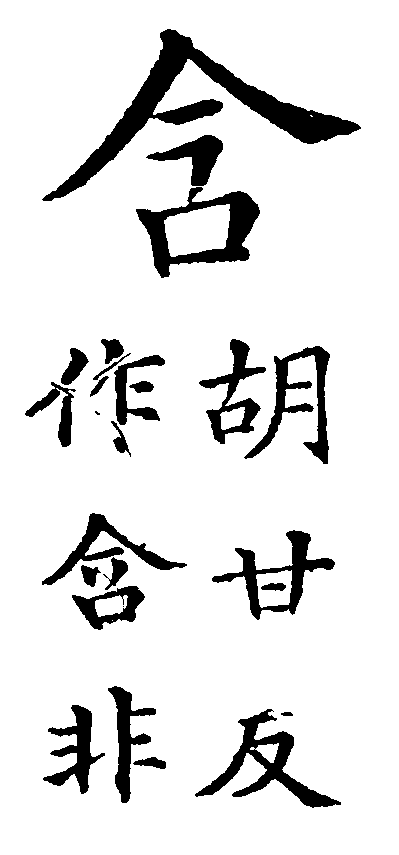

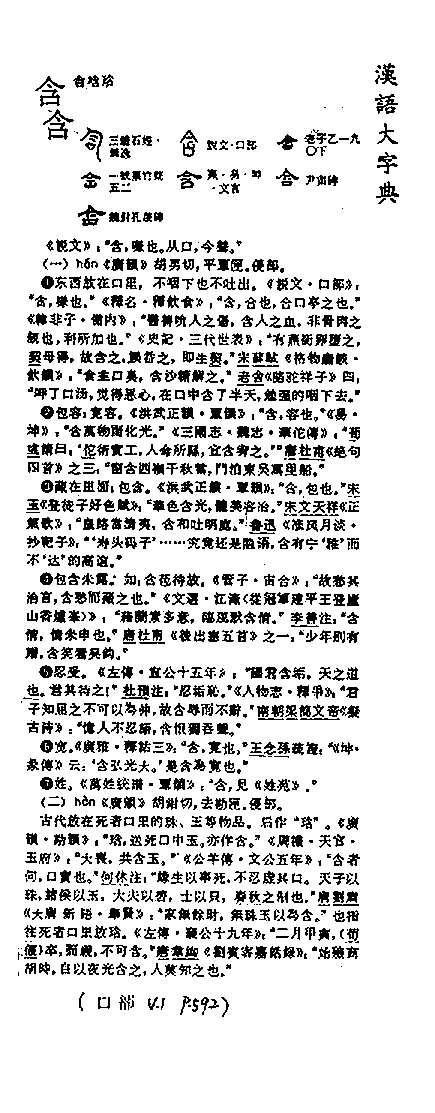

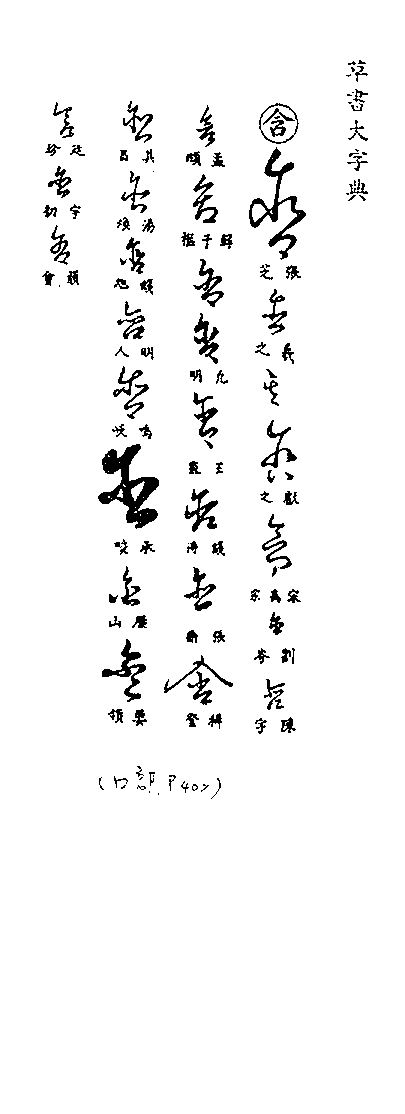

(一) ㄏㄢˊ 1. 啣物於嘴,不嚥不吐。《說文解字.口部》:「含,嗛也。」《史記.卷一三.三代世表》:「有燕銜卵墮之,契母得,故含之,誤吞之,即生契。」《後漢書.卷六四.吳延史盧趙列傳.吳祐》:「乃齧指而吞之,含血言曰:『妻若生子,名之吳生。』」 2. 藏存其中,包容。如:「包含」、「含水分」、「含養分」、「含苞待放」。東周戰國.宋玉〈登徒子好色賦〉:「此郊之姝,華色含光,體美容冶,不待飾裝。」宋.文天祥〈正氣歌〉:「皇路當清夷,含和吐明庭。」 3. 懷帶。如:「含怒」、「含恨」、「含羞帶怯」、「含情脈脈」。《管子.宙合》:「是以古之士有意而未可陽也,故愁其治言,含愁而藏之也。」《戰國策.趙策二》:「秦雖辟遠,然而心忿悁含怒之日久矣。」宋.方岳〈湖上〉詩八首之三:「庭院日長簾幙靜,含情脈脈看春歸。」 4. 忍受、忍耐。如:「茹苦含辛」。《左傳.宣公十五年》:「國君含垢,天之道也。」三國魏.劉劭《人物志.釋爭》:「是故君子知屈之可以為伸,故含辱而不辭。」《舊五代史.卷一○二.漢書.隱帝本紀中》:「先王厚德,包垢含辱。」 (二) ㄏㄢˋ 古代殮葬時,讓死者含珠玉等物於嘴中。通「琀」。《廣韻.去聲.勘韻》:「琀,送死口中玉。亦作含。」《公羊傳.文公五年》:「含者何,口實也。」漢.何休.解詁:「緣生以事死,不忍虛其口。天子以珠,諸侯以玉,大夫以碧,士以貝,春秋之制也。」《戰國策.趙策三》:「鄒、魯之臣,生不得事養,死則不得飯含。」 |