|

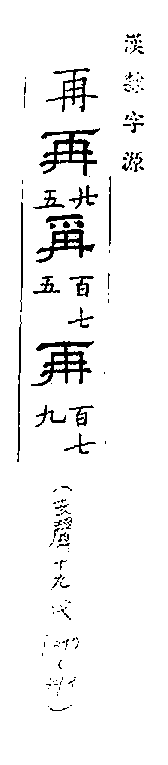

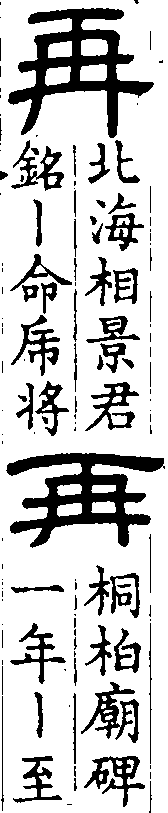

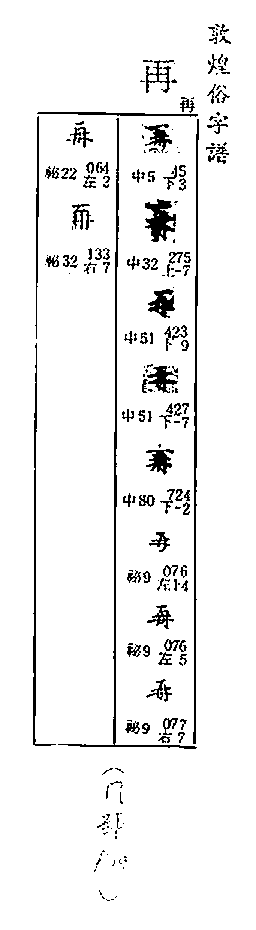

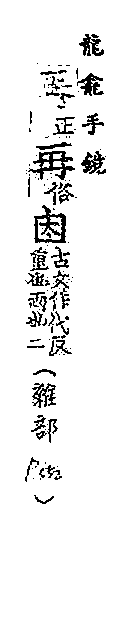

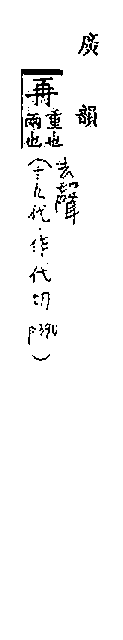

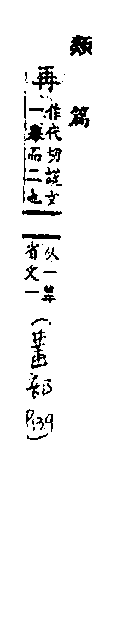

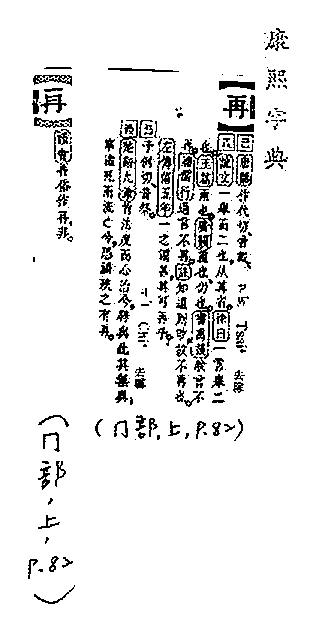

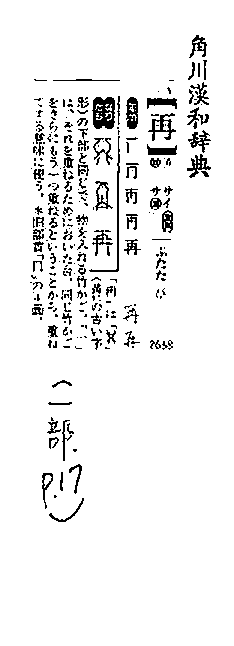

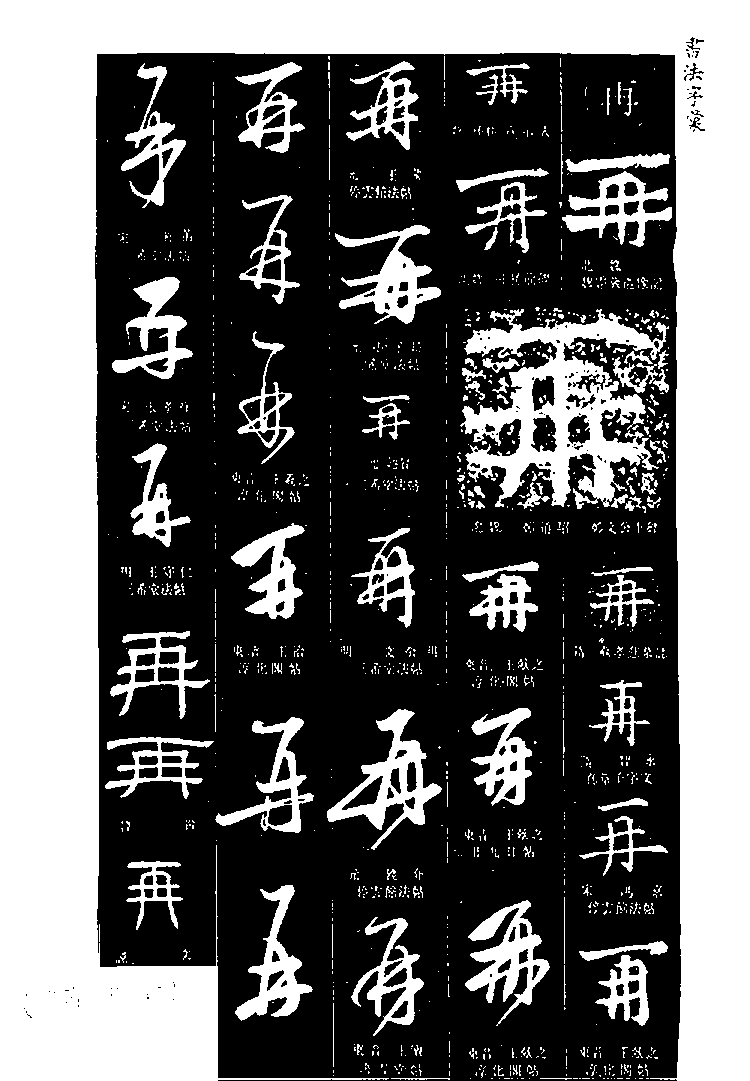

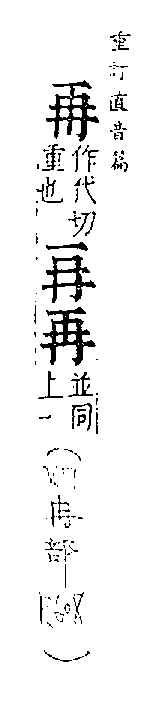

| 字號 | A00298 | 正字 | 【再】 | 冂 - 04 - 06 |

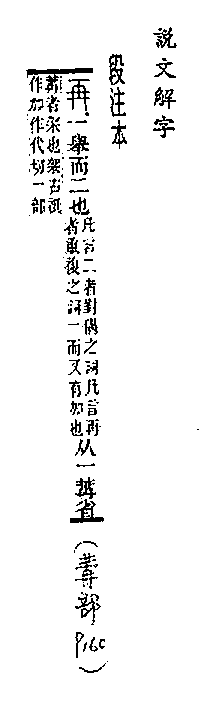

| 說文釋形 | 大徐本: 段注本: | |||

| 注音 | ㄗㄞˋ | |||

| 漢語拼音 | zài | |||

| 釋義 | 1.第二次、又一次、兩次。如:「再見」、「再嫁」。《說文解字.冓部》:「再,一舉而二也。」《史記.卷六九.蘇秦列傳》:「秦趙五戰,秦再勝而趙三勝。」 2.表示動作繼續重複。如:「再接再厲」、「再版」。《玉篇.冓部》:「再,重也。」唐.杜甫〈自京赴奉先縣詠懷五百字〉詩:「榮枯咫尺異,惆悵難再述。」 3.表示一個動作接續在另一動作結束之後。如:「吃完飯再走!」、「先擦窗戶,再洗地板。」 4.更。表示行為程度之加深。如:「你能這麼想,真是再好不過了。」 | |||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

部》。

部》。

」,今標準字體作「

」,今標準字體作「 」。

」。