|

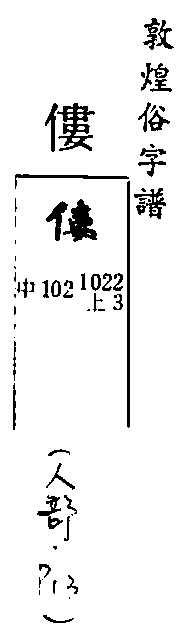

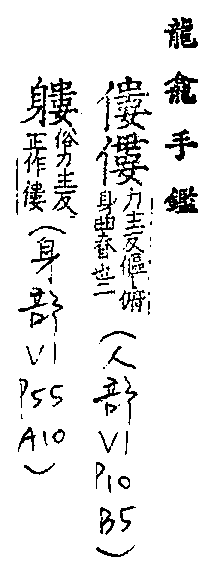

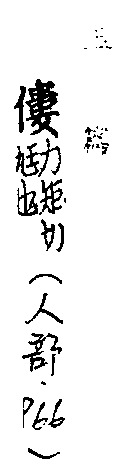

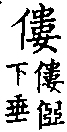

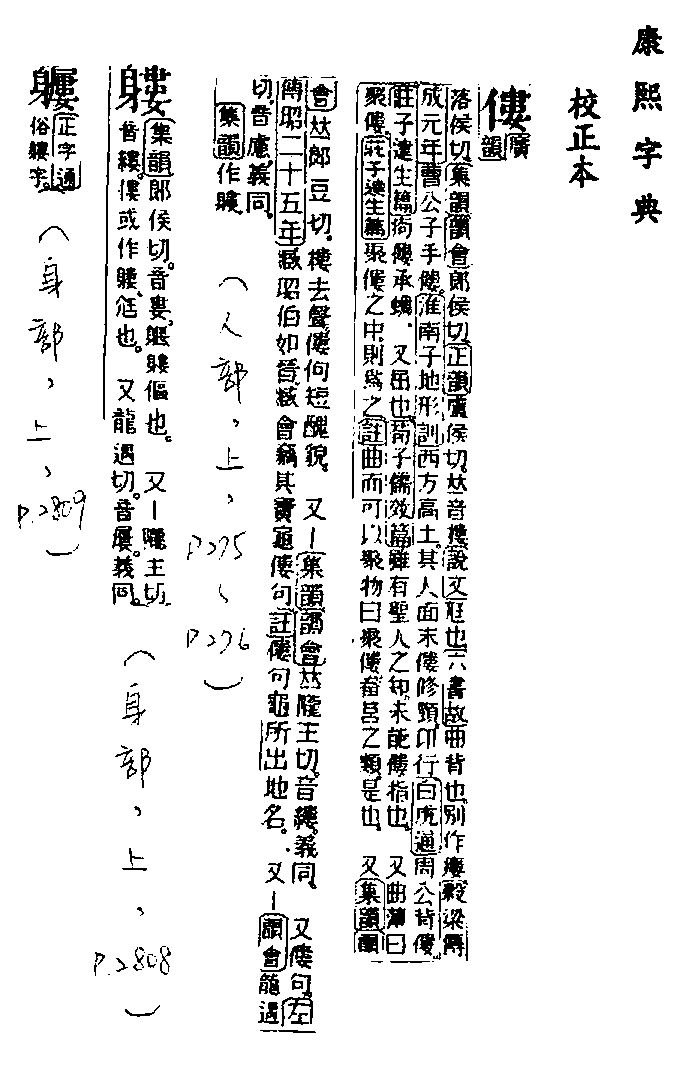

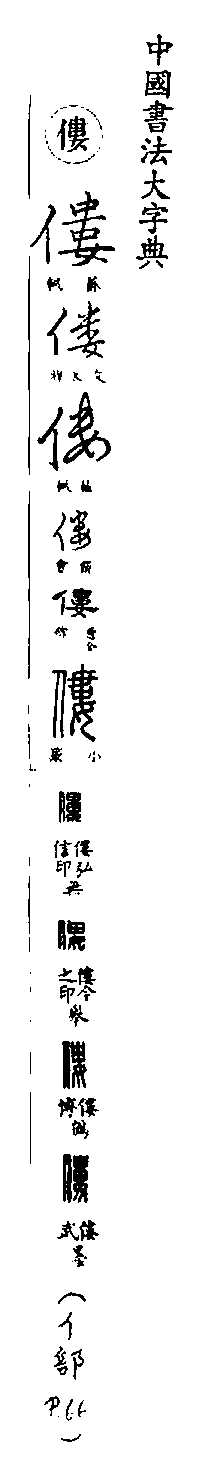

| 字號 | B00149 | 正字 | 【僂】 | 人 - 11 - 13 |

| 說文釋形 | 大徐本: | |||

| 注音 | ㄌㄡˊ | |||

| 漢語拼音 | lóu | |||

| 釋義 | 1. 背部彎曲。如:「佝僂」。唐.柳宗元〈種樹郭橐駝傳〉:「病僂,隆然伏行。」清.紀昀《閱微草堂筆記.卷三.灤陽消夏錄三》:「漸至頭童齒豁,漸至傴僂勞嗽,涕淚涎沫,穢不可近。」 2. 背向前微傾,以示恭敬。《左傳.昭公七年》:「一命而僂,再命而傴,三命而俯。」晉.杜預.注:「俯共(恭)於傴,傴共(恭)於僂。」《舊唐書.卷九二.列傳.宗楚客》:「舊制:大臣有被御史對仗劾彈者,即俯僂趨出,立於朝堂待罪。」 3. 姓。如春秋時齊國有僂堙。 | |||

|

|

|

|

|

|

|

字》。

字》。