|

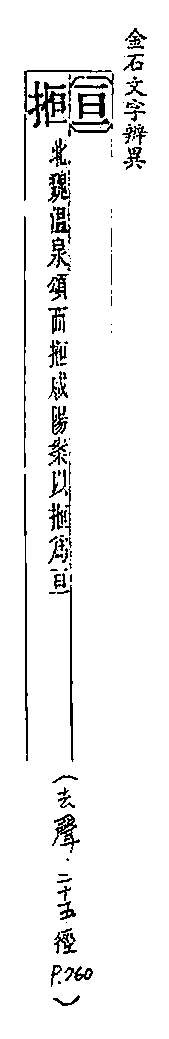

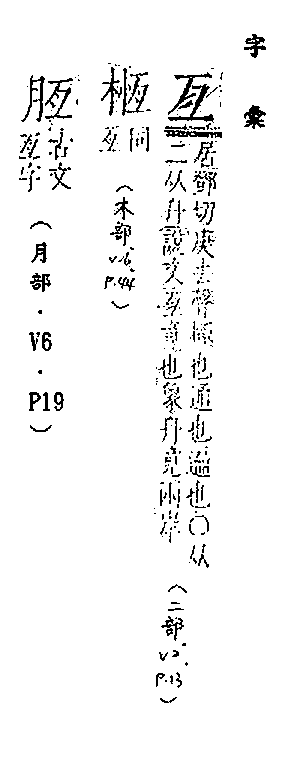

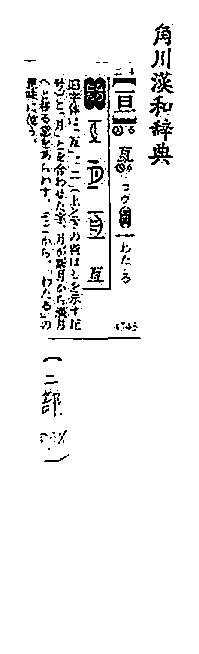

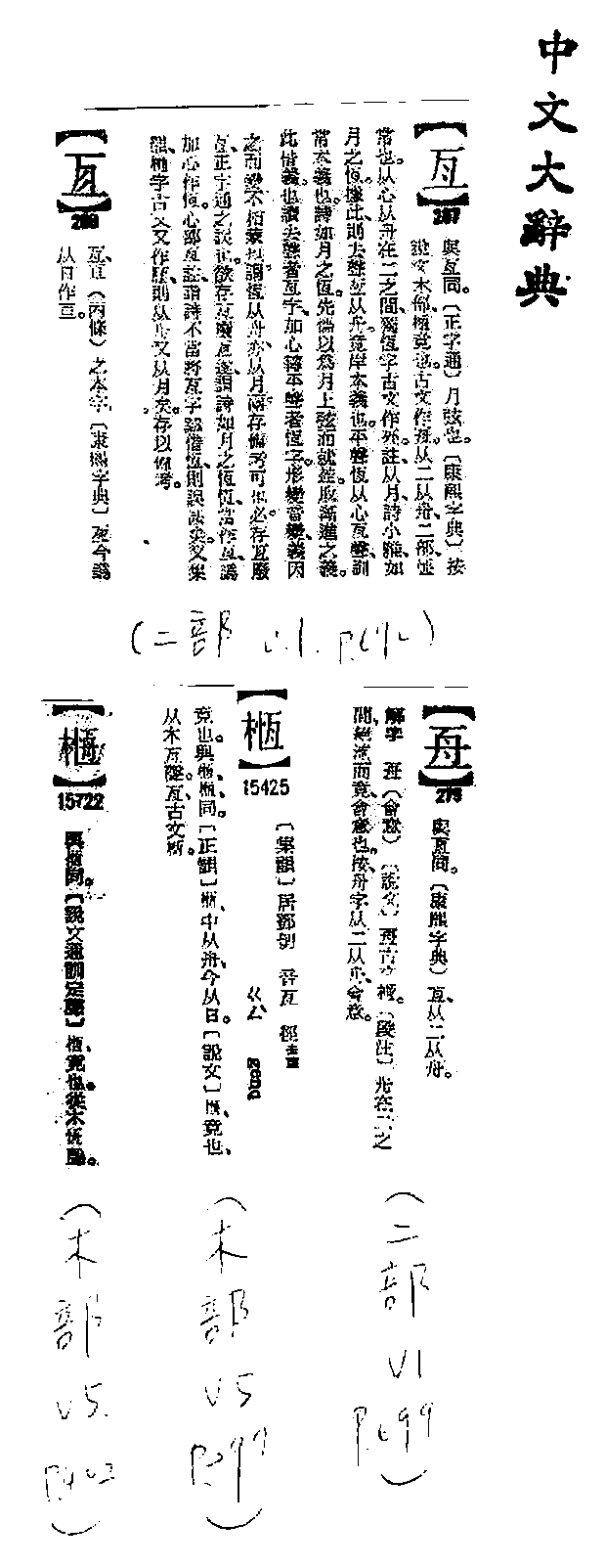

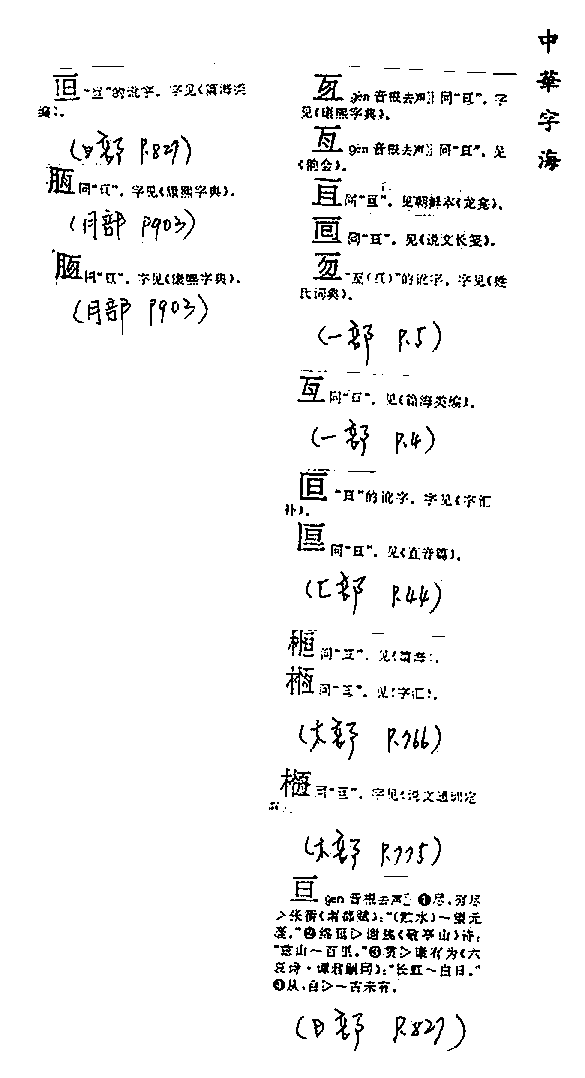

| 字號 | A00055 | 正字 | 【亙】 | 二 - 04 - 06 |

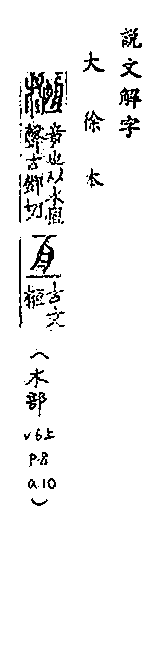

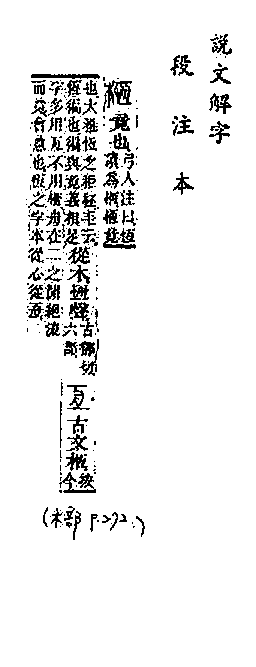

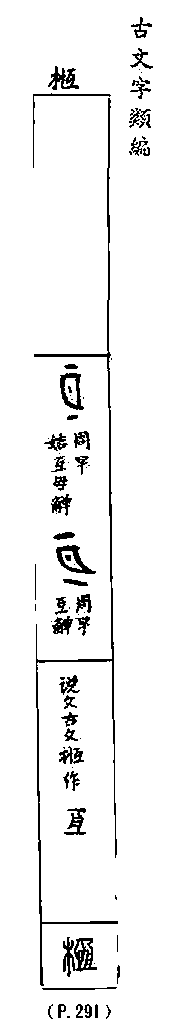

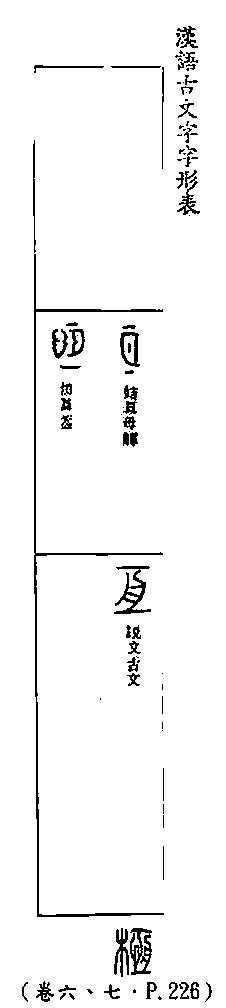

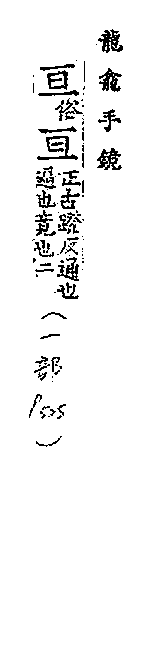

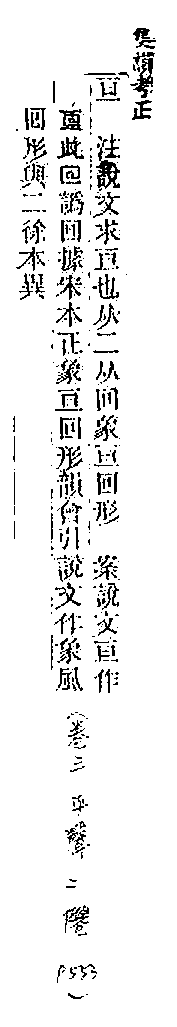

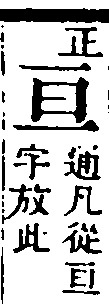

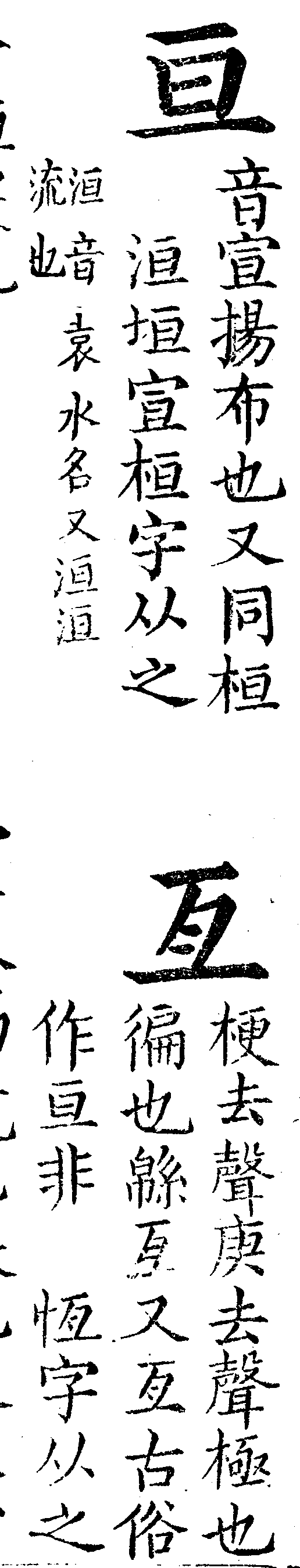

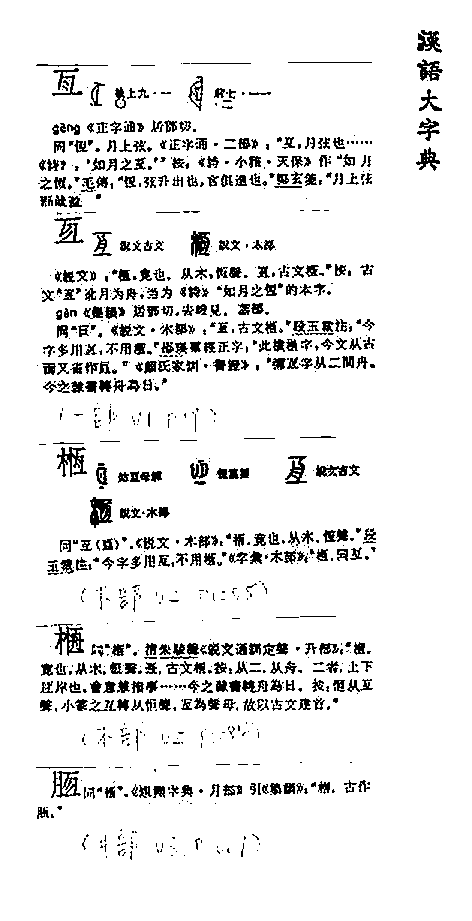

| 說文釋形 | 「亙」《說文》作「 大徐本: 段注本: | |||

| 注音 | (一)ㄍㄣˋ (二)ㄍㄥˋ | |||

| 漢語拼音 | (一)gèn (二)gèng | |||

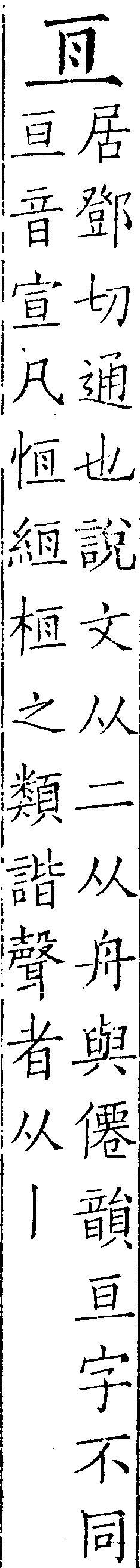

| 釋義 | (一)ㄍㄣˋ 1. 窮盡。《說文解字.木部》:「 2. 時間或空間之延續不斷。如:「亙古」、「綿亙數里」。《樂府詩集.卷四一.相和歌辭一六.南朝宋.鮑照.東武吟行》:「密途亙萬里,寧歲猶七奔。」宋.朱熹〈答陳同甫書〉:「然區區鄙見,常竊以為亙古亙今只是一體,順之者成,逆之者敗,固非古之聖賢所能獨然。」 3. 姓。如漢代有亙寬。 (二)ㄍㄥˋ,ㄍㄣˋ之又音。 | |||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

」或為「

」或為「 」。

」。